採訪/錢欽青、袁世珮 文/袁世珮 攝影/陳立凱、林澔一

「日星鑄字行」安身於小巷子中,低調的招牌卻有著「全球僅存繁體鉛字鑄字行」的重量。

尋常的作業廠房,一排排鉛字在日光燈下散發素樸的光暈,人穿行其中,尋找著某個對自己有意義的方塊,習慣了鍵盤下跳出的電腦字,難得直面面對漢字,恍如兩套文字。

鉛字雖老、活版印刷雖式微,店主人張介冠就守著這50年老店,賠本、碰壁,也要慢慢修復銅模、一個個鑄就鉛字,以一家小店作為復興活版印刷產業的前哨站,以一己之力宣揚活版印刷的魅力。

作家張大春喻之為「精衛填海」,張介冠笑說:「好像是上天要我來承接這個擔子,重建台灣的活版印刷產業,這不是一個人可以做到的,所以,我只是一個傻子。」

鑄字行的榮枯

日星鑄字行是張介冠的父親張錫齡在民國58年時創立的,那時還是活版印刷的天下,鉛字需求量大,現今67歲的張介冠就跟著父親一起做,全盛時期,鑄字與檢字師傅及補字學徒高達30多人,要供應鉛字給200多家客戶,常常忙到一年只能休初一上午。

但是,在張介冠於民國70多年接手時,父親是反對的,因為時代在變了。

「家人希望我趕快收掉吧。因為那時每年的營業額不超過5千元,連付水電費都不夠。」張介冠如果在10多年前也跟進業界多數人的作法,把上千萬個鉛字整批賣掉,大概可以拿回幾百萬元。

那這10多年下來,日星有賺到幾百萬元了嗎?張介冠無奈地笑:「不要問這個問題,會掉淚。日星從民國85年到現在,都是虧本的狀態。」他概略算了一下,大概3000萬元。

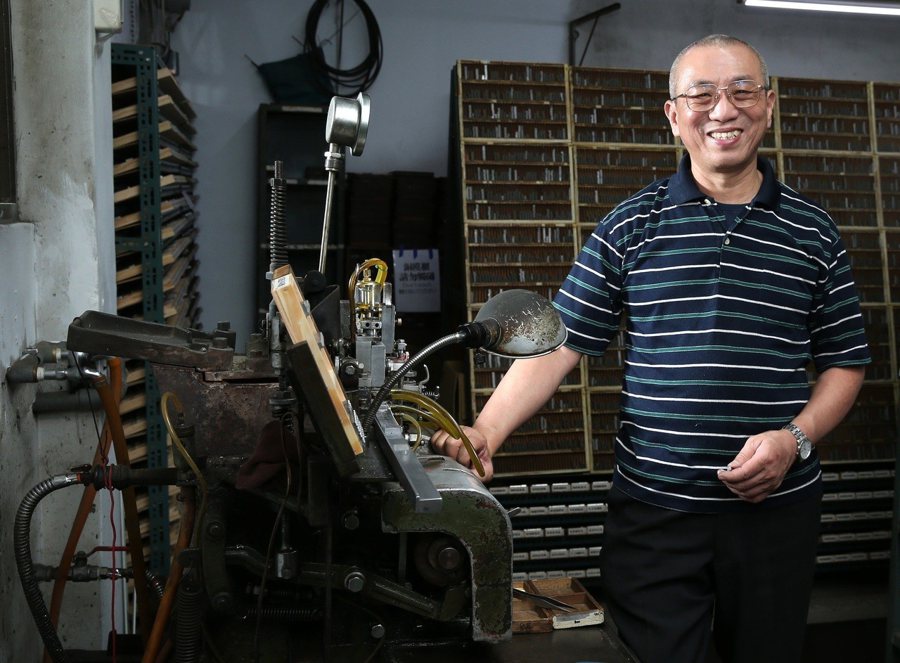

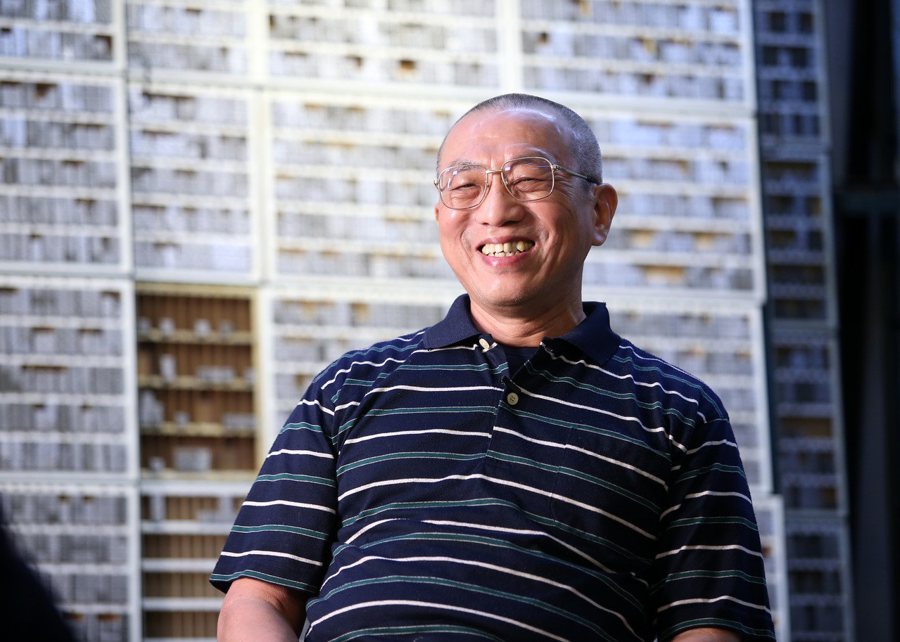

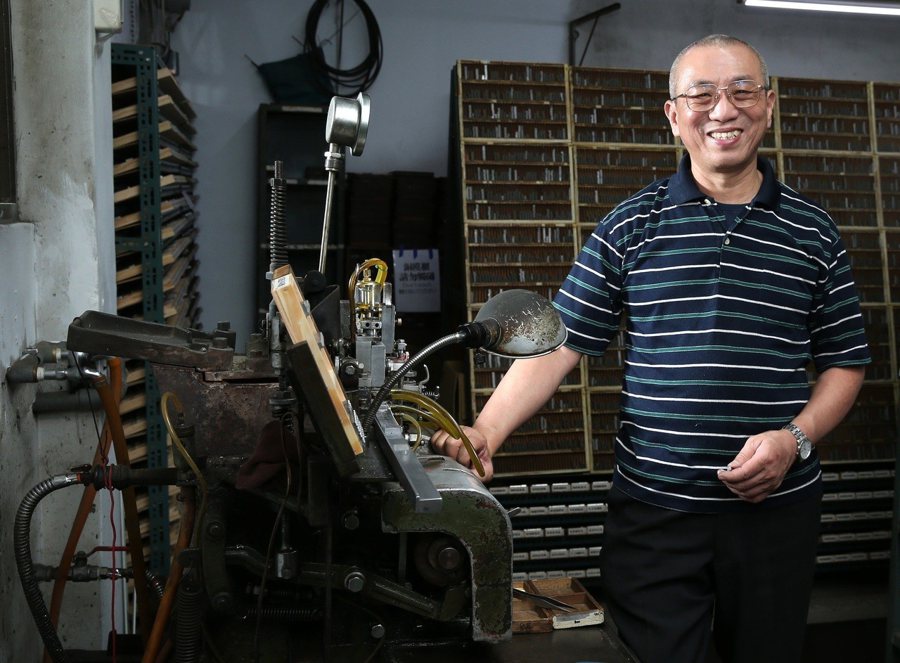

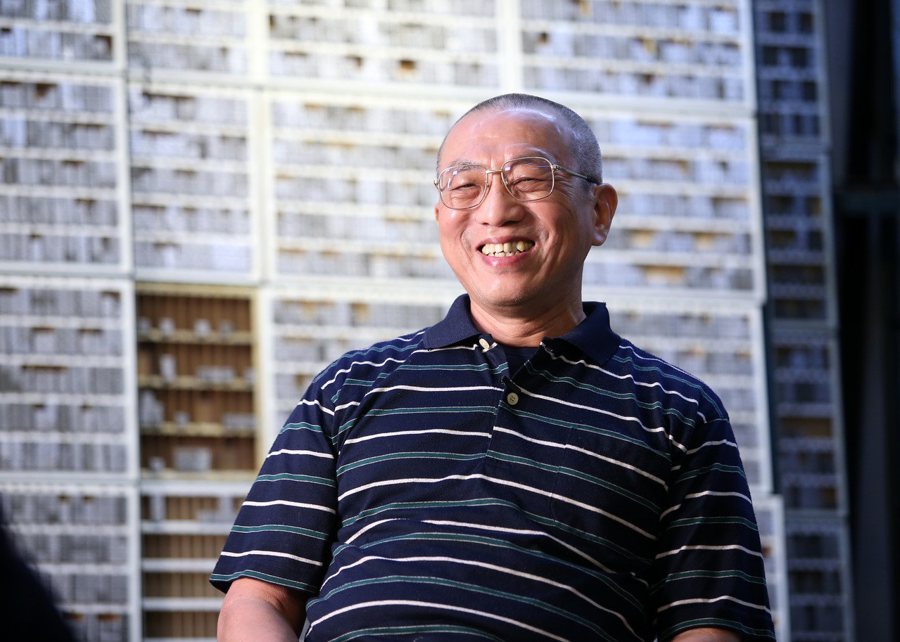

日星鑄字行第二代負責人張介冠,有著對品質與文化傳承堅持的職人精神。記者林澔一/攝影

日星鑄字行第二代負責人張介冠,有著對品質與文化傳承堅持的職人精神。記者林澔一/攝影

日星鑄字行,白板上記錄待鑄的字。記者林澔一/攝影

日星鑄字行,白板上記錄待鑄的字。記者林澔一/攝影

日星鑄字行第二代負責人張介冠,有著對品質與文化傳承堅持的職人精神。記者林澔一/攝影

日星鑄字行第二代負責人張介冠,有著對品質與文化傳承堅持的職人精神。記者林澔一/攝影

日星鑄字行第二代負責人張介冠,有著對品質與文化傳承堅持的職人精神。記者林澔一/攝影

日星鑄字行第二代負責人張介冠,有著對品質與文化傳承堅持的職人精神。記者林澔一/攝影

變成世界唯一之後

日星迄今主要營收來自遊客,一種是來自全球對凸版印刷有興趣的人,一種就是好奇,「鑄字行原本除了員工以外,連客戶都不可能進到廠區來,所以日星鑄字行在10幾年前把大門打開,大家都抱著好奇的心態進來。」

張介冠指出,從民國97年開始,進來的「好奇者」愈來愈多,會想了解活版印刷,「活版印刷是傳統行業,這行業裡的所有器物都有非常豐厚的文化養分,這才是我更需要去傳遞的。」

可是,一個鉛字才30元起跳,觀光財對他的文化傳承工作,只是杯水車薪外,張介冠也憂心台灣的「蛋塔效應」,不知那天就沒了。

「可是我們也不會因此就不做想做的工作。」張介冠說:「這是我父親最重要的心血,我不能那樣『處理掉』。」他年輕時曾經離家出走,被外婆勸回家,「回到家裡,我就認定,我不可能拋棄掉這裡的一物一器,不可能。因為這裡的每一物、每一景,都是我父親。」

他是跟著父親從無到有在這裡做了50年,從當著30多名員工面前被父親罵「沒有用、只配去掃馬路」這樣學起,看過產業的榮枯,明白家人反對他繼續的理由,何況他不只是養一家店,還想「復興」產業,「這需要相當龐大的資金和時間,全世界還沒有一個人能獨力讓一個傳統產業復活。」

張介冠承認:「這是癡人在作夢。光熱情不足以成事,還是需要一點堅持。」

日星鑄字行有上千萬個鉛字。記者林澔一/攝影

日星鑄字行有上千萬個鉛字。記者林澔一/攝影

日星鑄字行第二代負責人張介冠,自嘲自己是為了工藝傳承的傻子。記者林澔一/攝影

日星鑄字行第二代負責人張介冠,自嘲自己是為了工藝傳承的傻子。記者林澔一/攝影

日星鑄字行數十年前向「聯合報」買來的銅模。記者林澔一/攝影

日星鑄字行數十年前向「聯合報」買來的銅模。記者林澔一/攝影

活版印刷工藝館計畫

張大春剛與日星合作,以活版印刷「古法」印成「活葉集」詩集,作為日星50周年獻禮、也是群眾募資計畫的回饋禮。

張大春說,鑄字行只是印刷產業的一環,張介冠卻以這個小小環節為基礎擴大戰線,從鑄字、進到檢字、排版和印刷,「他好像填海的精衛鳥,一塊石頭、一根樹枝地去完成使命,而且看起完遂其整個大夢,可能遙遙無期,可是他隨時都振翅而飛,極有精神。」

張介冠在民國100年時去拜訪學者專家,規畫出一套綱領。可是,當一個產業被取代,離開人類社會的年限愈長,恢復就要花上至少兩倍時間,而數位印刷在民國75年出現,10年後,活版印刷在民國85年等於被「宣判死刑」,這樣算來,要復興至少要3、40年以上,慢的話,是要窮百年之工。

如此大業,就靠日星一家店。「我們在民國97年時想捐給文建會被拒絕後,就認命自己來做。」張介冠苦笑說,有多少資金做多少事,因此工藝館的進度緩慢,如果以蓋房子來比喻,頂多還是在草圖階段。

業界的支持呢?張介冠說,活版印刷店從鼎盛期的約五萬家,至現在全台運作的不到20家,大家都有心無力,「只是在看一個傻瓜在做什麼。」

作家張大春(右)與日星鑄字行老闆張介冠(左)合作推出全球唯一繁體中文簽字並使用活版印刷手工裝裱的詩集。記者陳立凱/攝影

作家張大春(右)與日星鑄字行老闆張介冠(左)合作推出全球唯一繁體中文簽字並使用活版印刷手工裝裱的詩集。記者陳立凱/攝影

活葉集鉛字書展在和平青鳥書店展出的照片。記者陳立凱/攝影

活葉集鉛字書展在和平青鳥書店展出的照片。記者陳立凱/攝影

賠本的生意轉型公共財

這麼「不賺錢」的店、這麼大的夢,又是個30年起跳的大計畫,張介冠想過未來,「我在規畫要把日星鑄字行變成一家活版印刷工藝館時,就不奢求子女來接手,因為可能要虧很多錢。」

他自己這麼多年來,除了銀行貸款外,還靠祖輩留下來的遺產去支撐,但張介冠希望,不管未來是不是張家兒女接手,「我早就把日星當成社會公共財,也許捐給有能力、有意願承接的人,或者成立基金會。」幸而小兒子還有意願參與,但當老爸的還是認為電腦世代的兒子不夠理解活版印刷與鉛字。

這是普遍現象,現今的社會還無法理解活版印刷的魅力,但張介冠仍想以一己之力挽產業崩頹之狂瀾。「勢必要有人將原來的好保留下來,我大概就是被挑中的那個人。」從半世紀的老鑄字機前抬起頭來,笑瞇了這些年斟酌筆畫的眼睛:「我只能這麼調侃自己。」

日星鑄字行第二代負責人張介冠,自嘲自己是為了工藝傳承的傻子。記者林澔一/攝影

日星鑄字行第二代負責人張介冠,自嘲自己是為了工藝傳承的傻子。記者林澔一/攝影

日星鑄字行第二代負責人張介冠熟練的操作鑄字機。記者林澔一/攝影

日星鑄字行第二代負責人張介冠熟練的操作鑄字機。記者林澔一/攝影

保留活版印刷的意義

採訪/錢欽青、袁世珮 文/袁世珮 攝影/陳立凱、林澔一

在數位排版的年代,為什麼要保留活版印刷、以及其前端的鑄字行呢?張大春從感性面說:「這是鄉愁。」張介冠從責任面說:「活版印刷承載了重要的價值,讓我想把它留下來。」

張介冠指出,雖然傳統的活版印刷與現代的數位印刷,同樣承載著傳遞訊息的功能,但呈現出來的質感、跟背後所蘊含的文化,其實是有差別的,「這些差別的好在哪裡?為什麼值得一個在這個領域工作的人,想把生命最後的一段時間投進來?這需要相當多的時間跟人力、物力去推廣。」

但張介冠並不是坐等,他辦導覽、眾籌、修復銅模,「想辦法讓所有器物能被留存下來,讓有意願的人能夠進入到目前這唯一的環境裡學習。」但是張介冠也直白告訴年輕人:「在這裡是沒辦法發大財。」

日星也試圖活化鉛字的利用,現有除漢字、英文、日文、常用語,甚至也有生肖圖形,再加組成小禮包、體驗包,成為時髦的文創商品,也有不少人買來當婚禮回禮或贈予外國友人。張介冠還與藝術家合作,以鉛字為媒材,突破2D限制,變成3D的立體雕塑。

日星鑄字行轉型,店內販售文創商品。記者林澔一/攝影

日星鑄字行轉型,店內販售文創商品。記者林澔一/攝影

日星鑄字行有上千萬個鉛字。記者林澔一/攝影

日星鑄字行有上千萬個鉛字。記者林澔一/攝影

修復銅模的技術

但整個關鍵還是在鉛字,所以鑄造鉛字的銅模更形重要,不過日星現有的模都接近損壞,一一修復,是件驚人的浩大工程。張介冠估算,銅模待複刻的數量超過30萬個,耗時至少2、30年。

日星現在只生產三種字體,即俗稱的楷書、老宋體(日本人稱為明朝體)及黑體(或稱方體),早期還有長仿宋跟仿宋體,可惜銅模與鉛字鑄好後,已經開始數位化了,那些東西就這麼丟了。

銅模修復是整個活版印刷工藝館的一部份,先建立好鉛字的生產能力,才能讓後續的檢字、排版、印刷、裝禎繼續運作。「銅模修復等於是一個火車頭,後面的車廂現在只是掛著,還不知能不能跑、能跑多快?」張介冠無奈笑說,其實後面的車廂也都快散掉了。

新舊銅模的對比。記者林澔一/攝影

新舊銅模的對比。記者林澔一/攝影

日星鑄字行內歷史悠久的銅模。記者林澔一/攝影

日星鑄字行內歷史悠久的銅模。記者林澔一/攝影

日星鑄字行歷史悠久的鑄字機。記者林澔一/攝影

日星鑄字行歷史悠久的鑄字機。記者林澔一/攝影

漢字神髓

老模壞了就壞了,不能修修補補,日星的作業是,先將現有的鉛字排版印出來,再掃描成圖形檔,於電腦上慢慢修,然後再複刻出銅模。

不過,張介冠說,目前3位字型修復師都出身電腦字型設計領域,還無法充分體會前人用筆寫下、再由篆刻師傅刻出書體的文化涵養,現在的數位方式也難以模擬早期匠人的手寫美感,所以必須先讓這些從小習慣電腦作業的年輕人跳脫觀念,重新吸收、內化,這需要時間。

他舉例,漢字不同西方字母,要講究架構、布白,電腦世代必須理解,「每一個筆畫都要呈現出生命力,生命力在於筆畫的起承轉合。」

現有的銅模,有些是日治時代留下的,不同年代的模有不同的字形架構,日星的師傅必須把理想架構先整理出來,張介冠說:「修型,只是第一步,型、意、神、韻、髓,要修到這個程度。」電腦修的結果,常讓他嫌棄「數位感很重」,連「型」都不及格。

在張介冠的嚴格要求下,修復的師傅必須要能分辨新舊模之間的神韻差別,學徒要先做2000個字練習,才有資格進到下一步。即使熟手如他,鑄字機每吐出三個字,就要檢查字的架構是否正確,仔細比對不及一公分見方的小小鉛字。難怪視力早衰。

工作人員把鑄好的字放上分類架。記者林澔一/攝影

工作人員把鑄好的字放上分類架。記者林澔一/攝影

張介冠對鑄字品質要求極高。記者林澔一/攝影

張介冠對鑄字品質要求極高。記者林澔一/攝影

張介冠對鑄字品質要求極高。記者林澔一/攝影

張介冠對鑄字品質要求極高。記者林澔一/攝影

活葉集

張大春的32首詩作,以活版印刷印出,限量100冊,耗時耗力,高鵬翔與劉宜芬是對傳統活版印刷裝幀技術熟稔的設計師,前者以手工摺紙法讓本書出現「前所未有的書冊結構」,後者則捨棄15分鐘就搞定的數位排版,以3周時間挑戰傳統排版,各種修改、討論,整個計畫歷時3年。

「日星鑄字行為了做這本書,虧了100萬以上。」張介冠再一次苦笑,整個活版印刷因產業鍊斷裂,即使鉛字端完美了,後面的不一定接得起來,他誠實說:「我非常清楚活版印刷能呈現出怎樣的優質作品,但是以產業現有的狀態,已經很難達到我所認同的標準。」一次次更換不同廠商、不同機器,嘗試印得更好,成本就一直上飆。

一次活葉集的經驗,再次讓張介冠確認,活字印刷產業必須重建,也要趁著他有熱情、能堅持,加速活版印刷工藝館大業。

作家張大春(右)與日星鑄字行老闆張介冠(左)合作推出全球唯一繁體中文簽字並使用活版印刷手工裝裱的詩集。記者陳立凱/攝影

作家張大春(右)與日星鑄字行老闆張介冠(左)合作推出全球唯一繁體中文簽字並使用活版印刷手工裝裱的詩集。記者陳立凱/攝影