採訪/錢欽青、袁世珮 撰稿/袁世珮 攝影/林伯東、圖/豪華朗機工提供

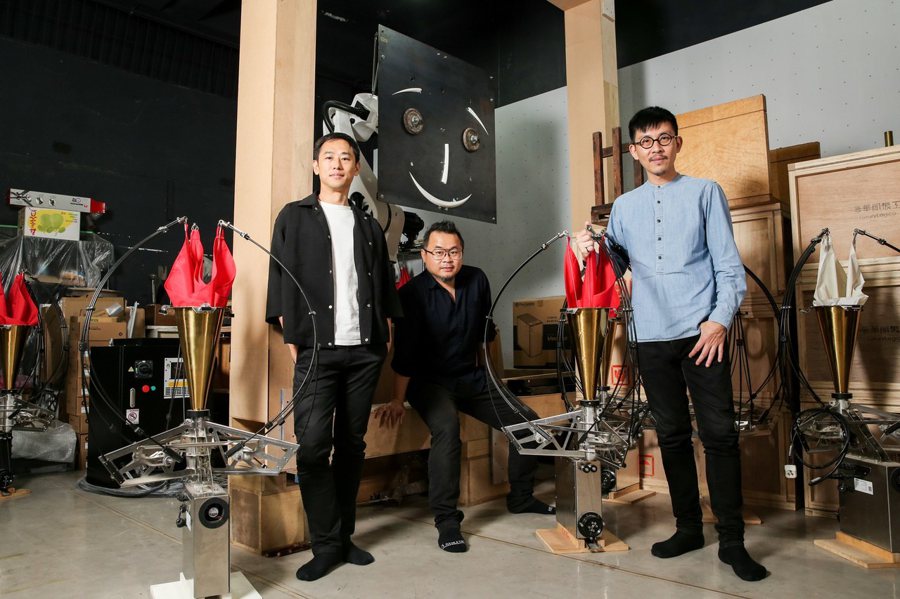

廠房般的空間裡,散置著裝置、機械、零件、模型,出現在台北當代藝術博覽會的「太陽之詩」核心靜立一旁,台中花博裝置「聆聽花開的聲音」備用元件也立在角落。

這是「豪華朗機工」的工作室,是這個近年炙手可熱、去年獲總統文化獎青年創意獎的藝術團隊,將各種奇思怪想化成藝術的地方。

不管是大如世大運的聖火台、台中花博的巨型花開,或小如「小花計畫」,張耿華、林昆穎、陳志建記得的是故去夥伴張耿豪貼在電腦上的傑克梅第(Alberto Giacometti)一句話:「藝術不是再現真實,而是創造相同強度的真實。」

十年有成,張耿華說:「我們一直在做嘸人做的代誌。」陳志建說:「我們都在不按牌理出牌。」林昆穎說:「豪華朗機工就是很帥。」豪華朗機工一直以相同強度的真實,感動觀眾。

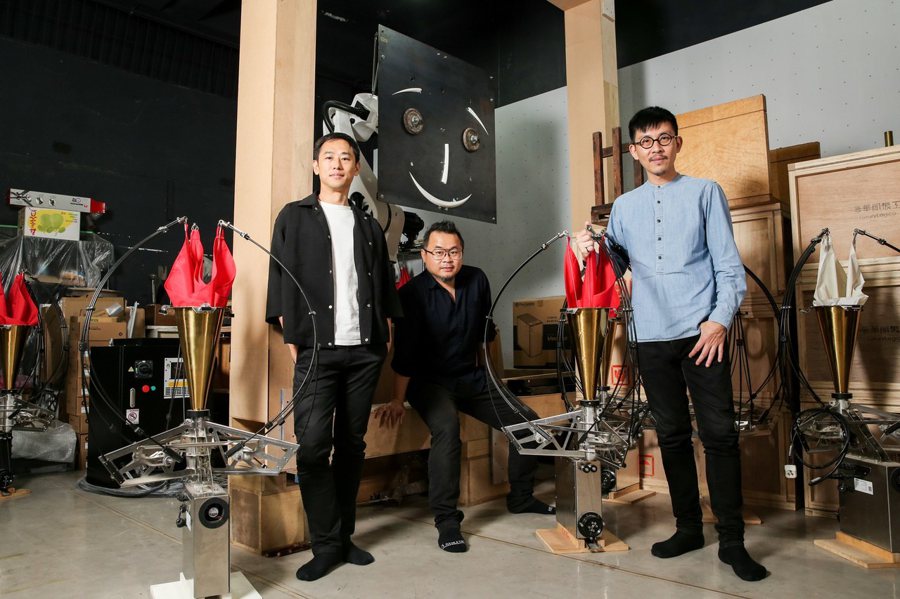

豪華朗機工張耿華(中)、陳志建(左)與林昆穎(右)。記者林伯東/攝影

豪華朗機工張耿華(中)、陳志建(左)與林昆穎(右)。記者林伯東/攝影

2018台中花博「聆聽花開的聲音」。圖/上銀科技提供

2018台中花博「聆聽花開的聲音」。圖/上銀科技提供

2017年世大運聖火台裝置。圖/豪華朗機工提供

2017年世大運聖火台裝置。圖/豪華朗機工提供

2018台中花博「聆聽花開的聲音」。圖/上銀科技提供

2018台中花博「聆聽花開的聲音」。圖/上銀科技提供

豪華朗機工張耿華(中)、陳志建(左)與林昆穎(右)。記者林伯東/攝影

豪華朗機工張耿華(中)、陳志建(左)與林昆穎(右)。記者林伯東/攝影

十幾年玩在一起的朋友

最初,豪華朗機工有四個人。張耿豪、陳志建和林昆穎是台北藝術大學科技藝術研究所同學,耿豪的弟弟張耿華是同校造型藝術研究所。大家早就玩在一起。

陳志建回憶,組團前各自有創作,大家常聚在豪、華位於淡水的工作室,「覺得這是一個很有趣的興趣,有點像是一個小社團,我們窩在那個工作室,創作就是可以這麼自然去討論,慢慢培養出一種創作默契。」

2004年先有了「朗機工」團隊,2010年四人一起去做電視劇的美術,剛好忠泰基金會可以提供一處工作室,於是「朗機工」加上耿豪、耿華,就成了豪華朗機工。

張耿華當時聽到林昆穎說要組團,還有點疑慮,畢竟藝術很主觀,無法想像要如何合意,但是聽到團名後,他笑說:「我覺得滿俗的,可是英文很帥,luxury和logico,我們好像真的就盡力去把彼此的想法和能力進行交融。」

林昆穎從小學音樂,大學唸空間設計與哲學系,進到研究所開始做聲音裝置,著迷於動態跟動態之間的呼吸關係;張耿華的背景是繪畫和雕塑,喜歡機械裝置;陳志建學景觀建築出身,在研究所的主修是數位藝術,偏向電子、聲音藝術、影像設計、動畫。

三人平均40歲,相交17年,而最初凝聚團體的張耿豪,於2018年病逝,是豪華朗機工永恆的存在。

豪華朗機工張耿華(中)、陳志建(左)與林昆穎(右)。記者林伯東/攝影

豪華朗機工張耿華(中)、陳志建(左)與林昆穎(右)。記者林伯東/攝影

豪華朗機工成員相交相識17年。記者林伯東/攝影

豪華朗機工成員相交相識17年。記者林伯東/攝影

豪華朗機工成員相交相識17年。記者林伯東/攝影

豪華朗機工成員相交相識17年。記者林伯東/攝影

混種、合作、共創

成團時就喊出「混種」的口號,畢竟四人背景與專長不同,林昆穎說:「就是hybrid、混血,基因結合、轉換,生出了一個小孩,是思維邏輯和專業能力上融合出新的樣貌。」

從彼此的獨立性、交錯性,再到與不同專業合作,慢慢走向大家可以相信的某一個美學,這就是從混種到合作,這合作也包含了四人在一起的生命歷程,再到世大運聖火台後,又進階到了共創,共識之後的創造。

陳志建透露,最初的確希望四人對作品有均等的貢獻,但很快就發現這樣會變成四不像,「混種也沒辦法把每個人的DNA完整配比出來」。

逐漸培養創作默契,根據主題形成共識,四人才去思考如何完成及貢獻的配比。豪華朗機工為了防堵無謂爭吵,早就講好在一定時間內集中火力做團隊創作,團員也有定期的調頻會議,拋問題、訴真心、倒心裡的垃圾,林昆穎笑說:「每次講也是吵翻天、也是會哭啦。但我們絕不為錢吵架。」

張耿華雖然笑說大家「衝突不斷」,還是承認:「每個人都有自己的理想,但我因為跟他們一起,才可以把這理想ㄍㄧㄥ得比原本更大。」

林昆穎從小學音樂,著迷於動態跟動態之間的呼吸關係。記者林伯東/攝影

林昆穎從小學音樂,著迷於動態跟動態之間的呼吸關係。記者林伯東/攝影

張耿華的背景是繪畫和雕塑,喜歡機械裝置。記者林伯東/攝影

張耿華的背景是繪畫和雕塑,喜歡機械裝置。記者林伯東/攝影

陳志建學景觀建築出身,在研究所的主修是數位藝術。記者林伯東/攝影

陳志建學景觀建築出身,在研究所的主修是數位藝術。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員絕對不為錢吵架。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員絕對不為錢吵架。記者林伯東/攝影

機械動力裝置這條路線

機械動力裝置,幾乎是豪華朗機工的關鍵詞,但這不是唯一。

林昆穎認為,幾個人能力不同,結合起來也不一樣,「也有人覺得我們是表演團隊。但機械動力一定是很明確的一個軸線,我們常需要借用這種語彙,強調連續性、和諧、速度感,所以我們其實談的是一個整體的動態控制或整體的動態美學。」

世大運的聖火台是個實體,要動的時候,一定得是機械動力;如果是在美術館的作品,也許就是用光、動和呼吸來轉換,例如一件在奇美美術館展出的作品,也是會動,但更正確的說法是一件玩光影的作品。林昆穎認為,這是比例的問題,「可以是純機械、也可以是機械加燈光,也可以只是一首音樂,或一個燈光的弧形。」

主力在機械雕塑的張耿華認為,機械只是一種表現形式,一個主題可以用音樂、舞蹈、機械、繪畫、影像呈現,「在我們的合作創作中,會試圖把這些東西放在一起思考,找到放在一起的必要性,如果沒有必要,可能拿掉一些,留下最重要的東西。」

因此,在張耿華看來:「我們不只是動態的思考,而是用生命在思考要創造什麼樣的個性、靈魂,寫出什麼樣的程式才會有機,不是只是完成一個開關的動作。」

陳志建點出豪華朗機工另一個重要的創作元素:「時間」。他指出,「一個機械也好、燈光也好,是表現生命力的手法,背後我們怎麼樣給它一個生命的動態,那是我們在琢磨這作品的概念思維,是團隊更重要的核心。」

「豪華朗機工」成員合作、共創,融合出新的藝術樣貌。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員合作、共創,融合出新的藝術樣貌。記者林伯東/攝影

小花計畫。圖/台北當代藝術館提供

小花計畫。圖/台北當代藝術館提供

「豪華朗機工」成員合作、共創,融合出新的藝術樣貌。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員合作、共創,融合出新的藝術樣貌。記者林伯東/攝影

世大運與花博

豪華朗機工參與台灣多件大型公共裝置計畫,林昆穎說:「現在我們談的每一件作品,基本上原型都在2010年那一年就做出來了。」那是成軍第一年。

從2010年「天氣好不好我們都要飛」與全台37200名小學生合作的社會實踐型創作,到後來的裝置創作「游泳」、桃園機場捷運林口站的「一個自在的游晃」等等,陳志建補充:「很多作品雖然不是機械或實體裝置,可是我們希望跟環境社會有一種互惠的關係,而這個走向在我們第一年就發展出來了。」

迄今,豪華朗機工大約一年三件作品。其中「日光域」是一件貫穿10年的作品,成軍首年獲北美館「白駒過隙」展邀約,豪華朗機工想呈現「人造太陽」的概念,並藉這個作品承載記憶,所以就透過募集燈具來完成。

之後,豪華朗機工到每一地都與在地觀眾的記憶連結,重新募集該地的燈具,創作出新的「日光域」。到今年當代藝術博覽會,剛好是成軍第10年的第10個日光域版本。

豪華朗機工成軍時即決定不主動提案參加公共藝術,但2016年為台電70周年創作裝置藝術,改變外界對於公共藝術即紀念碑的印象,豪華朗機工也被看到,隔年受邀設計台北世界大學運動會的聖火台。

聖火台,這是涉及多個單位打通關的計畫,還要打動現場兩萬多名及174國看轉播的觀眾,豪華朗機工20個月裡全心投入,林昆穎說:「我們以為在做的是一件公共藝術作品,其實沒那麼簡單,我們慢慢感受到能量是這樣加起來,有點像是加了一雙翅膀,你身上會有一些武器,這些武器是要拿去跟大家合作。」

林昆穎形容,聖火台透過眾多零件組在一起,完成一個大協作,正如這一萬多個零件裡面,也能看出台灣的精密加工能量、各個藝術家、各個開發文創的能量,「我們把這個基礎工業和運動員一起比喻,都是有運動家精神。」

聖火台之後,台中花博的「聆聽花開的聲音」,更在意與觀眾交流的豪華朗機工已跳脫作品本身,會去了解民眾想看什麼、台中市政府或台灣想看什麼?

張耿華舉出一種對比,花博巨大的裝置吸引全台目光,之後豪華朗機工又參與「小花計畫」,大花與小花的對比,觀眾人數有別,都帶來感動,「我們在花博用一個機械花去創造一種感動,跟在『小花計畫』裡透過光球跟不同場景去連結個人情感,感動的形式不同,但感動人的能量是一樣的。」

2018台中花博「聆聽花開的聲音」。圖/豪華朗機工提供

2018台中花博「聆聽花開的聲音」。圖/豪華朗機工提供

2017年世大運聖火台裝置。圖/豪華朗機工提供

2017年世大運聖火台裝置。圖/豪華朗機工提供

台北當代藝術博覽會豪華朗機工作品「日光域」。圖/誠品畫廊提供

台北當代藝術博覽會豪華朗機工作品「日光域」。圖/誠品畫廊提供

台北當代藝術博覽會豪華朗機工作品。圖/誠品畫廊提供

台北當代藝術博覽會豪華朗機工作品。圖/誠品畫廊提供

2019年奇美博物館特展「有影無影?影子魔幻展」。圖/豪華朗機工提供

2019年奇美博物館特展「有影無影?影子魔幻展」。圖/豪華朗機工提供

只是把握了每個機會

在花博之後,林懷民曾問過林昆穎:「豪華朗機工是不是頂到天了?」張耿華說:「藝術的生命裡沒有頂到天這回事,是我們到底還有什麼機會可以再做什麼。」

十年有成,今年豪華朗機工第一次分紅。而對於過去的成功,林昆穎思考過「我們到底做對了什麼?」,答案是:「在我們的身上印證了很多老生常談,就是把握每個機會、共創和諧。」

張耿華也同意,豪華朗機工是在對的時間點找到可以發揮能力的舞台,「但我們更期待的是,不管是我們自己年輕的夥伴或其他藝術團隊,如果看到一點點我們的模式,把這模式當成基礎往上跳,那這整體的能量才能擴張得更大。」

林昆穎說,如今的豪華朗機工也開始思考「關係」議題,這讓他們的藝術的思考和實作中多了沈澱,同時,「我們更瞭解原來一件有能量的作品,要像一首周杰倫的歌,連偏鄉的偏鄉的偏鄉的小朋友都會唱,要能感動到那裡。」

豪華朗機工把握每個機會展現創意。圖/豪華朗機工提供

豪華朗機工把握每個機會展現創意。圖/豪華朗機工提供

豪華朗機工抓住了世大運聖火台這個向世人展現創意的機會。圖/豪華朗機工提供

豪華朗機工抓住了世大運聖火台這個向世人展現創意的機會。圖/豪華朗機工提供

豪華朗機工把握每個機會展現創意。圖/豪華朗機工提供

豪華朗機工把握每個機會展現創意。圖/豪華朗機工提供

十年轉換期

豪華朗機工跳脫常規的創意,常是日常不經意間、發呆中迸出來的。

張耿華還記得20多歲在大陸發展但什麼作品都賣不掉的窘境,疑惑「為什麼那些前輩都有議題可以操作?」到了做完台電的案子後,他彷彿豁然開朗,原來創意從日常俯拾皆是,從「雨霾」、「聆聽花開的聲音」,不就是一座山、一朵花嗎?

甚至「聆聽花開的聲音」,就源於2010年四人到法國駐村時的一張舊照片。

對於未來,三人都同意,說不定10年正是打掉重練的契機。剛好遇到新冠肺炎全球肆虐,有些事情停了下來,連熱愛椎名林檎的林昆穎都退了日本演唱會的票,一直在衝的豪華朗機工趁此機會解決「因為太忙而有的隱憂」,包括重整及擴張工作室、公司體質健檢等。

至於接下來的大計畫,三人大笑:「不想被參透。被看透下一張牌,那樣很無聊。」

「豪華朗機工」成員常有跳脫常規的創意。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員常有跳脫常規的創意。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員常有跳脫常規的創意。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員常有跳脫常規的創意。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員常有跳脫常規的創意。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員常有跳脫常規的創意。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員常有跳脫常規的創意。記者林伯東/攝影

「豪華朗機工」成員常有跳脫常規的創意。記者林伯東/攝影

張耿豪還是永恆的存在

採訪/錢欽青、袁世珮 撰稿/袁世珮 攝影/林伯東、圖/豪華朗機工提供

才聽到「豪華朗機工三個人」,林昆穎隨即指正:「我們團隊是四個人。」張耿豪人不在了,但一直都在。

親兄弟張耿華說,少了一個人之後,只有說話的方式不同,「一個對實體講話、一個對空氣講。每天習慣還是做什麼、去哪裡,會跟他講一下。」張耿華現在是團長,笑說是「世襲」了哥哥的職位。

工作室至今保留耿豪的工作區。陳志建說,以前四個人討論時,會拋出很多「概念灰塵」,不一定用到,「耿豪離開後,我們有時候會想到之前耿豪想做什麼概念,有沒有辦法在這一次的計畫裡實現。雖然他已經離開,但我們曾經混種的東西還在。」

林昆穎回想,平時大家為了找出「頻率」,會有很多的碰撞跟爭執,張耿豪永遠有辦法在碰撞跟爭執發生前穩住情況:「他就會說,不然我就替大家畫草圖、捏捏模型啊,不然我們就來聊啊、出去走走、去泡溫泉啊。」張耿豪永遠有辦法調和不同個性的夥伴,也把陳志建和林昆穎比較「飄」的想法畫出來、捏塑出來,再去跟務實派的弟弟溝通。

「他其實已經有些事情在我這長成我的了。我相信在耿華、志建那一定也是。這對我來說是很不能說的事情。」林昆穎想起這從研究所時期就一起煲電話的故友:「這是很不能講的,很容易一講就會哭。」他曾經答應病中的張耿豪,未來要一起追椎名林檎的演唱會,也是無法實現的承諾了。

豪華朗機工創團夥伴,(左起)陳志建、張耿豪、張耿華及林昆穎。圖/豪華朗機工提供

豪華朗機工創團夥伴,(左起)陳志建、張耿豪、張耿華及林昆穎。圖/豪華朗機工提供

豪華朗機工團長張耿華。記者林伯東/攝影

豪華朗機工團長張耿華。記者林伯東/攝影