錢欽青、袁世珮/採訪 袁世珮/撰稿 陳立凱/攝影

燈暗、幕起、音樂下,一場大秀輝煌開演。陳鎮川坐鎮舞台彼岸的控台,戴著耳機、盯著螢幕,他是這一晚的主宰。

將近半個世紀前,他坐在一室榻榻米中間,低頭寫功課,周圍有姐姐阿姨們忙著妝點。當時賈寶玉一般的小少爺,還盤算起怎麼讓這些姐姐阿姨的生意更好,彷彿從小就在操作一個娛樂事業。

小少爺後來家道中落,經過一心只想賺錢給母、妹一個家的奮鬥期,一步步成為如今娛樂圈裡辦演唱會、製作金曲獎、負責張惠妹經紀的「川哥」,「我的座右銘是『野生野長』,我一直為自己的人生負責。」

陳鎮川座右銘是『野生野長』。圖/陳立凱攝影

陳鎮川座右銘是『野生野長』。圖/陳立凱攝影

陳鎮川座右銘是『野生野長』。圖/陳立凱攝影

陳鎮川座右銘是『野生野長』。圖/陳立凱攝影

陳鎮川待人親切永遠笑咪咪。圖/陳立凱攝影

陳鎮川待人親切永遠笑咪咪。圖/陳立凱攝影

脂粉國裡的少爺

「我生長在風化行業還合法的北投,處在身邊都是女人的國度裡。」陳鎮川的父親是很少來台的香港人,算是單親家庭,和媽媽跟著外婆過生活,外婆經營一個合法有牌的「應召站」,「公司」就在薇閣小學正對面。

於是小小年紀的陳鎮川,放學後過個馬路就到「公司」去,幾十坪的榻榻米,幾十名小姐都在化妝,只有一張桌子是他在寫功課。他被姊姊阿姨們圍繞著,她們會給他零用錢、日本客人送的富士蘋果,他看著她們學日文、學交際舞、學日本歌,聽她們講故事。

「我從小就很被她們吸引,白天樸素的樣子、傍晚開始化妝,晚餐前穿著旗袍出去宴客,回來的百態,也許醉酒、也許被打槍,對我來講,都很有趣。」陳鎮川說:「我從小就在一個滿多故事的環境中長大,這跟我後來的工作就有很大的影響,她們也是某一個程度的藝人。」

陳鎮川形容,那時的北投風化文化,非常浪漫、非常有格調,像日本京都藝妓文化那種氛圍,「那個世代不會再有,我很想把它變成一個作品。」

「我那時候如果曾幻想過跟娛樂有點相關的志向的話,應該就是繼續經營外婆的應召站。」陳鎮川說:「因為我對小姐的狀態有一些想法,會想這樣弄可不可以更漂亮、可以學唱什麼歌、旗袍可以有什麼感覺。」

這幾乎是他的第一個經紀公司了。陳鎮川笑說:「那會是很大的經紀公司。」不過這個規畫並未實現,在他國中時,外婆的事業因廢娼結束了。

童年時的陳鎮川。圖/陳鎮川提供

童年時的陳鎮川。圖/陳鎮川提供

陳鎮川與父母。圖/陳鎮川提供

陳鎮川與父母。圖/陳鎮川提供

陳鎮川與母親及妹妹。圖/陳鎮川提供

陳鎮川與母親及妹妹。圖/陳鎮川提供

家道中落只有娛樂是慰藉

家裡經濟與此前出現雲泥落差,同一個空間裡已經沒有金釵了,上了國中的陳鎮川要幫忙家庭代工,和媽媽、妹妹縫毛衣賺幾毛錢工資。

陳鎮川的慰藉就是娛樂。國中時就徹夜地拷貝盜版卡帶送同學,賄賂家教老師和他一起看電視,還和一位長輩打賭,將一整張專輯從第一首歌的第一句唱到最後一首歌的最後一句,不然就自己演一段戲,一人分飾多角,同樣追求台詞一字不錯。

但現實還在,陳鎮川讀復興美工時,白天在衛浴公司打工,到各地去送馬桶、臉盆、浴缸,17、8歲的青少年咬牙在尚未裝電梯的工地上下,終練到上樓可以一次拿四個馬桶,還苦中作樂跟媽媽說:「我的腿好像愈來愈短、手好像愈來愈長了。」

這麼辛苦,月薪6500元,可是太愛音樂了,既然每天要長時間待在車上,陳鎮川自費改裝貨車音響。

陳鎮川熱愛音樂。圖/陳立凱攝影

陳鎮川熱愛音樂。圖/陳立凱攝影

陳鎮川熱愛音樂。圖/陳立凱攝影

陳鎮川熱愛音樂。圖/陳立凱攝影

那張蘇芮的海報

娛樂圈後來的「川哥」,始於一張蘇芮的海報。

蘇芮當時正當紅,陳鎮川還去偷撕海報,但撕來的總是不規整,於是他直接到飛碟唱片去按門鈴,開口就說:「我要蘇芮的海報。」

他的大膽讓唱片公司無法拒絕,但拿了海報的陳鎮川還加碼說一句:「如果有要找工讀生的話,我想來。」於是,在扛馬桶2年半後、當兵前一年,陳鎮川去了飛碟唱片,上班第一天包的唱片是黃鶯鶯「留不住的故事」。

不過當時涉世未深的年輕人也闖了大禍,不懂上班族下班都會嘴砲公司幾句,說說而已不必當真,但陳鎮川小天真,竟真地在聚餐喝酒後,一個人回去砸了公司。陳鎮川笑說:「我萬萬沒想到,當初很愧對的那些人,後來又都出現在我的人生裡,而且關係超密切。」

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳鎮川熱愛音樂。圖/陳立凱攝影

陳鎮川熱愛音樂。圖/陳立凱攝影

創意開始噴發

退伍前兩個月,陳鎮川寫信給「歡樂一百點」應徵編劇,「我想了很多『春嬌志明』的哏,我覺得都比播出來的好笑。」面試成功,真正踏入娛樂圈。

編劇陳鎮川進棚第一天,被分配的工作是從高處對著張菲的後腦勺打燈,緊張、不熟悉、又常笑到抖,打光打到手抽筋,但也同時在學寫劇本,精緻到每一句的口氣,如「嘻嘻、哈哈」都要寫出來,是分號寫成逗號就會被退稿。他笑說,當時去影印手寫劇本都好幾斤,因為塗了太多層立可白。

陳鎮川之後轉到福隆公司寫「連環泡」,從塊狀寫到帶狀,一天一本大量產出。接著就在葛福鴻麾下,完成了從編劇、發通告、經紀到節目企畫與製作的全面訓練。

天生「哏」多,陳鎮川從未想過走到幕前,即使當時包裝一下也不輸其他男偶像,但他說:「我比較喜歡當控制他們的人。我寫的劇本,如果哪些台詞被藝人念出來,我覺得很驕傲,我比較不想別人寫東西給我照著念,我就比較喜歡當他們不能缺少的那個人。」

陳鎮川舉例,在錄影時,藝人只要在人海中看他一眼,「我就覺得很驕傲,覺得他在找我,雖然可能等會兒要罵我。」但幸運的是,陳鎮川從小就「不怕被罵」,陳媽媽給他的教育是「我怎樣都不會打死你,你在怕什麼」,因而練就了坦然接受糾正的心理。

陳鎮川從小就「不怕被罵」,勇於接受挑戰。圖/陳立凱攝影

陳鎮川從小就「不怕被罵」,勇於接受挑戰。圖/陳立凱攝影

陳鎮川從小就「不怕被罵」,勇於接受挑戰。圖/陳立凱攝影

陳鎮川從小就「不怕被罵」,勇於接受挑戰。圖/陳立凱攝影

陳鎮川工作認真,哏又多讓他充滿創意。圖/陳立凱攝影

陳鎮川工作認真,哏又多讓他充滿創意。圖/陳立凱攝影

生活磨出的智慧

陳鎮川受母親影響很大。圖/陳鎮川提供

陳鎮川受母親影響很大。圖/陳鎮川提供

那些年汲汲營營只想賺錢,磨出了生活態度。陳鎮川說,當時的確有過不平衡,朋友們的生活多彩多姿,他都在努力工作,寫「連環泡」劇本若當日被選用就有2000元,他拚了命寫一整個星期,不讓出機會;從金城武「標準情人」寫到蔡依林「看我72變」,陳鎮川寫歌詞可以拚到一晚成功產出3首,下班就鑽進房間寫,寫到再也撐不住睡著為止。

「我唯一的夢想就是存一筆錢租一個房子,家人住在一起。」家裡經濟不好,一家三口分開住,陳鎮川要建起一個家,「那時沒有想到自己的專業最後可以走到什麼地步,我的求生意志非常旺盛,就是想讓全家都好一點。」

從小的環境讓陳鎮川自知沒有「長歪」的權利。他說,在那個宅院裡長大,那個花花世界很混亂、很殘酷,會看到人因為一個錯誤選擇而得到的後果,「我會告訴自己不能變成那樣,在人生的早期就先畫掉許多行為。」

比方說,他從小騎摩托車就不快,因為知道一出車禍就有很多事不能做、不能上班,「我連騎摩托車都會想到這種事,我不會讓自己犯太大錯誤、不會同樣錯誤犯兩次。」

還有母親的影響,強大而堅毅,會因為兒子在校被霸凌,直接在上課上中走進教室賞對方一巴掌,撂下一句狠話「我兒子在畢業前有一絲傷痕,我都算你的」,讓兒子和對方反而成為好友。

「我媽告訴我,任何問題,你要軟硬兼施地去面對跟解決,不用怕,最糟不會到什麼程度。」這些都讓陳鎮川以理性、自制的方式,去過人生的關。

明明經手皆大牌、搞的都是大事情,但他向來笑咪咪,從來不是一怒山河動的風格。陳鎮川說:「要惹怒我,真的非常非常難。我也沒有忍喔,就覺得沒什麼事需要生氣。這是老天爺給我最大的天賦。」

陳鎮川待人親切永遠笑咪咪。圖/陳立凱攝影

陳鎮川待人親切永遠笑咪咪。圖/陳立凱攝影

陳鎮川待人親切永遠笑咪咪。圖/陳立凱攝影

陳鎮川待人親切永遠笑咪咪。圖/陳立凱攝影

陳鎮川從小就「不怕被罵」,勇於接受挑戰。圖/陳立凱攝影

陳鎮川從小就「不怕被罵」,勇於接受挑戰。圖/陳立凱攝影

娛樂圈的「川哥」

錢欽青、袁世珮/採訪 袁世珮/撰稿 陳立凱/攝影

金曲獎:唱片圈集體創作

訓練完成,機會來了,陳鎮川剛自香港調回來,人都還沒認全,受命製作金曲獎,那是第九屆,是TVBS-G首度拿到的案子,張小燕想做出新風貌,大膽交給陳鎮川。

那時離典禮只有兩個月,陳鎮川快樂地接下來,有點阿Q地想:「明天一定會比今天多認識人、明天進度一定會比今天再好一點,最糟就是今天,所以我沒什麼在怕的。」放下身段,去認識美術組、燈光組,陪著抽抽菸、瞎聊天。

那一年,陳鎮川29歲。此後他辦了11次金曲獎典禮,徹底改變過去唱名上台行禮如儀的模式,將金曲獎變成華人音樂圈的年度同學會,藝人樂於參與,都想來看看「可以怎麼玩」,他形容:「金曲獎的製作變成真正的、唱片圈不太容易見到的集體創作。」

「我可以很驕傲的說,現在金曲獎應該沒人做得贏我。」這話聽來很自大,但陳鎮川解釋是因為太熟悉了,從電視台寫劇本、發通告、做藝人經紀、做唱片、做演唱會,典禮的每一個細節,他都花幾年去經歷過,所以知道藝人的心情、表演的眉角、如何和電視台溝通、業務部要什麼。陳鎮川說:「我有這些經歷是很大的福氣。」

陳鎮川印象最深刻的是第13屆時,在高雄至德堂,藝人接待是門學問。他突發奇想,在松山機場與小港機場設了報到櫃台,簡化報到流程,但場地限制,典禮結束後的退場很困難,如何不讓300多名藝人陷入觀眾與粉絲群中,他傷透腦筋。

某個晚上,半夢半醒間,陳鎮川想到當兵探親時的「請跟我來」牌子,困難迎刃而解。當天典禮結束前,工讀生舉牌上台站成一排,標明各家唱片公司,主持人陶晶瑩就宣布各唱片公司藝人與工作人員跟著牌子走,「我們回台北囉。」所有人井然有序上台,拉開與民眾的楚河漢界,又有趣又有效率,

但在做了11屆、包括最近連續6年之後,陳鎮川宣布收手,「我自己有點膩了。」做得再順手,每年還是要占掉7、8個月的時間,他想拿這個時間做點別的事了。

演唱會時,陳鎮川鎮守控台。圖/陳鎮川提供

演唱會時,陳鎮川鎮守控台。圖/陳鎮川提供

演唱會:帶著觀眾的視角

陳鎮川34歲時創立源活公司。「後來很多人都說我眼光很準,看準演唱會市場要開始了,其實真的是運氣。」陳鎮川說:「創業動力只是想自己闖闖看,但要做什麼再說,我只知道我會做live,接一些跨年晚會、中秋晚會、端午晚會,我覺得應該也活得下去。」

當時台灣娛樂圈還沒有「演唱會業務」這件事,所以他和一、兩位夥伴就每天窩在台北東區的「漫畫王」上班,兩個多月後,才因業務增加而正式租了辦公室。

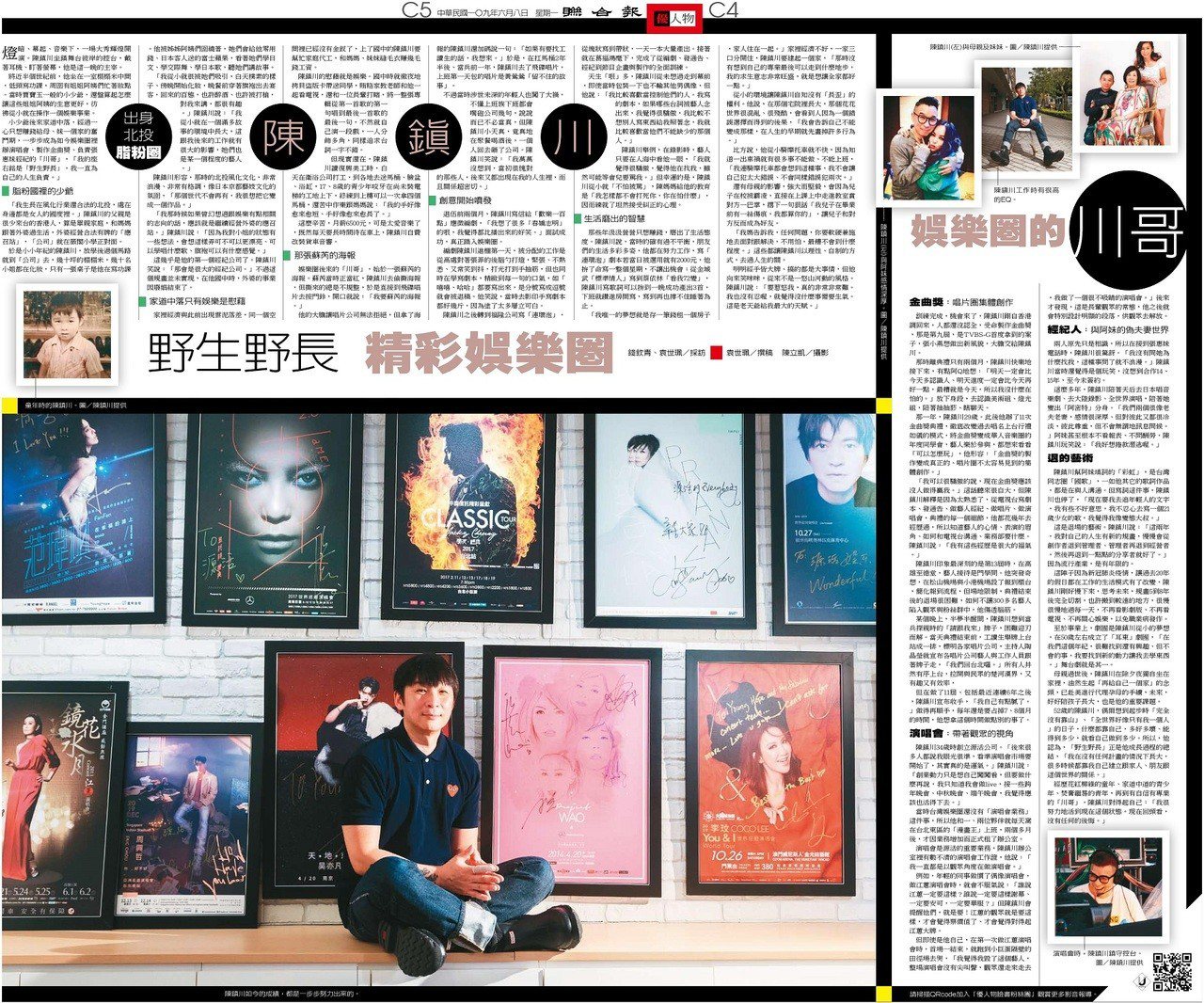

演唱會是源活的重要業務,陳鎮川辦公室裡有數不清的演唱會工作證,他說:「我一直都是以觀眾角度在做演唱會。」

例如,年輕的同事做慣了偶像演唱會,做江蕙演唱會時,就會不服氣說:「誰說江蕙一定要這樣?誰說一定要這樣謝幕、一定要安可,一定要華服?」但陳鎮川會提醒他們,就是要!江蕙的觀眾就是要這樣,才會覺得票價值了、才會覺得對得起江蕙大牌。

但即使是他自己,在第一次做江蕙演唱會時,首場一結束,就跑到小巨蛋隔壁的田徑場去哭,「我覺得我毀了這個藝人,整場演唱會都沒有尖叫聲,觀眾還走來走去,我做了一個很不吸睛的演唱會。」後來才發現,這是長輩觀眾的常態,他之後就會特別設計明顯的段落,供觀眾去解放。

經紀人:與阿妹的偽夫妻世界

兩人原先只是相識,所以在接到張惠妹電話時,陳鎮川很驚訝。「我沒有問她為什麼找我,這種事問了就不浪漫。」陳鎮川當時還覺得是個玩笑,沒想到合作14、15年,至今未簽約。

這麼多年,陳鎮川陪著天后去日本唱音樂劇、去大陸錄影、全世界演唱,陪著她變出「阿密特」分身。「我們兩個很像老夫老妻,感情很深厚、但對彼此又都很冷淡,彼此尊重,但不會無謂地訊息問候。」阿妹甚至根本不看報表、不問酬勞,陳鎮川玩笑說:「我好想捲款潛逃喔。」

陳鎮川與阿妹感情深厚。圖/陳鎮川提供

陳鎮川與阿妹感情深厚。圖/陳鎮川提供

※ 提醒您:抽菸,有礙健康

退的藝術

陳鎮川幫阿妹填詞的「彩虹」,是台灣同志圈「國歌」,一如他其它的歌詞作品,都是在與人溝通。但寫詞這件事,陳鎮川也停了,「現在要我去追年輕人的文字,我有些不好意思,我不忍心去寫一個21歲少女的歌,我覺得我像變態大叔。」

這是退場的藝術。陳鎮川說:「這兩年,我對自己的人生有新的規畫,慢慢會從創作者退到管理者、管理者再退到經營者,然後再退到一點點的分享者就好了。」因為流行產業,是有年限的。

這陣子因為新冠肺炎疫情,讓過去20年的假日都在工作的生活模式有了改變,陳鎮川剛好慢下來,思考未來,規畫5到8年後完全切割,也許搬到較遠的地方,很慢很慢地過每一天,不再看影劇版、不再看電視、不再關心娛樂,以免職業病發作。

至於事業上,劇團是陳鎮川從小的夢想,在50歲左右成立了「耳東」劇團,「在我們這個年紀,很難找到還有興趣、但不會的事,我要找到新的動力讓我去學東西。」舞台劇就是其一。

母親過世後,陳鎮川在除夕夜獨自坐在家裡,油然生起「再給自己一個家」的念頭,已赴美進行代理孕母的手續,未來,好好陪孩子長大,也是他的重要課題。

52歲的陳鎮川,偶爾想到起步時「完全沒有靠山」、「全世界好像只有我一個人」的日子,什麼都靠自己,多好多壞、能得到多少,就看自己做到多少。所以,他認為,「野生野長」正是他成長過程的總結,「我在沒有任何計畫的情況下長大,很多時候都靠我自己建立跟家人、朋友跟這個世界的關係。」

經歷花紅柳綠的童年、家道中落的青少年、焚膏繼晷的青年,再到有自信有專業的「川哥」,陳鎮川對得起自己:「我很努力地活到現在這個狀態。現在回頭看,沒有任何的後悔。」

陳鎮川一路走來的經歷,沒有任何的後悔。圖/陳立凱攝影

陳鎮川一路走來的經歷,沒有任何的後悔。圖/陳立凱攝影

陳鎮川一路走來的經歷,沒有任何的後悔。圖/陳立凱攝影

陳鎮川一路走來的經歷,沒有任何的後悔。圖/陳立凱攝影