採訪/錢欽青、陳昭妤 撰稿/陳昭妤 攝影/陳立凱 照片提供/李屏賓

霧氣中,山嵐若隱若現,襯著暮光映於湖面上。《刺客聶隱娘》裡這顆撼動人心的鏡頭,李屏賓花了兩次Take便完成。四十多年的攝影功力,已不只是技巧上如何精益求精,而是如何靠著五感,在自然中找到讓電影長出生命的方式。

「我不太做事前準備,我相信很多東西老天會給你。要相信緣分,像修個功那樣,不能怕來不及。」一生修煉,不僅在光影的敏銳度,更反映在他自個的人生:年幼喪父、打架鬧事,卻在投入中影後,成了台灣電影史上難被取代的光影大師。至今七度拿下金馬獎最佳攝影及國內外影展成就獎,與侯孝賢合作的無數電影,更成為影壇無法被取代的經典。

對李屏賓來說,人生沒有太多主控權,多數時候只能隨遇而安。但循著光影,他不斷探索,終為自己走出詩一般的路途。

李屏賓笑說自己要拍到沒人找為止。記者陳立凱/攝影

李屏賓笑說自己要拍到沒人找為止。記者陳立凱/攝影

李屏賓每到一個拍攝環境,會先觀察現場所有細節。記者陳立凱/攝影

李屏賓每到一個拍攝環境,會先觀察現場所有細節。記者陳立凱/攝影

李屏賓(中)對於能到許多具挑戰性的環境拍攝相當珍惜。圖/李屏賓提供

李屏賓(中)對於能到許多具挑戰性的環境拍攝相當珍惜。圖/李屏賓提供

李屏賓拍攝《七十七天》時深入無人區,拍攝過程相當艱辛。圖/李屏賓提供

李屏賓拍攝《七十七天》時深入無人區,拍攝過程相當艱辛。圖/李屏賓提供

李屏賓擔任台北電影節主席五年,讓電影節有了新生命。圖/李屏賓提供

李屏賓擔任台北電影節主席五年,讓電影節有了新生命。圖/李屏賓提供

電影界救火良醫

見到李屏賓那一天,正午烈日直射剝皮寮紅磚邊,直爽而熱辣。走入台北電影節辦公室,李屏賓摘下眼鏡,溫溫一笑,將熱氣拋於身後。灰髮下的眼神專注卻柔和,情緒不見太多波瀾,只在聊起某些往事,才會突地咯咯笑起。擔任北影主席邁入第五年,習於遊走世界各地、如攝影浪人不甘被束縛的他坦言,「這選擇完全沒在我的人生規畫裡。」

幾年前在北影爭議鬧得沸沸揚揚之際,他應好友倪重華求救接下主席,「他年輕時當過我助理,當時我是攝影大助,他是二助,是關係很密切的朋友,凹不住他的連哄帶騙,只好答應來當石頭被大家打。」他救起了一度要停辦的北影,就如他在電影界也總被視為「俠義良醫」,救火幾乎已成職涯裡的常態,「有麻煩、有困難的人就會來找我,找我的案子通常沒有舒服的。」

如整整兩個月住在可可西里無人區裡的帳篷,只因應允完成電影《七十七天》,「拍完才聽當地藏人說:『李老師你真厲害,我們這邊五十歲以上就不到這麼高的地方來了。』我那時候好像已經快六十歲了吧。」又如去年至零下46度的內蒙古拍攝,每日起床臉上都結著霜,但他不引以為苦,反倒樂在其中。「可能是從小的生長經歷,我總覺得人生度過的所有難關,最後都會變成甜的回憶。」

李屏賓擔任台北電影節主席五年,讓電影節有了新生命。圖/李屏賓提供

李屏賓擔任台北電影節主席五年,讓電影節有了新生命。圖/李屏賓提供

李屏賓拍攝《七十七天》時深入無人區,拍攝過程相當艱辛。圖/李屏賓提供

李屏賓拍攝《七十七天》時深入無人區,拍攝過程相當艱辛。圖/李屏賓提供

李屏賓拍攝《七十七天》時深入無人區,拍攝過程相當艱辛。圖/李屏賓提供

李屏賓拍攝《七十七天》時深入無人區,拍攝過程相當艱辛。圖/李屏賓提供

李屏賓拍攝《七十七天》時深入無人區,拍攝過程相當艱辛。圖/李屏賓提供

李屏賓拍攝《七十七天》時深入無人區,拍攝過程相當艱辛。圖/李屏賓提供

荒唐年少學會獨立

生於高雄鳳山,李屏賓小四就隻身來到台北,因父親於八二三砲戰中身亡,為減輕媽媽的經濟壓力,他自願住進位於木柵的國軍先烈子弟教養院。「那是聯勤單位設的,等於政府幫失親軍眷養小孩。」早早進入團體生活,為了讓自己顯得強大,李屏賓天天打架,甚至曾帶著其他孩子逃院、偷東西,「現在想想,可能是精神上的一種發洩,想找個方式抒發失去父親的悲痛。」

小小年紀,沒了能保護自己的雄性角色,只好讓自己成為最強壯的那個。考上以打架聞名的基隆海事學校後,更動輒從火車上鬥毆到鐵軌邊,但天天鬧事,李屏賓卻未真正誤入歧途。「那時竹聯幫剛開始,教養院裡很多年紀大一點的都變創幫元老,我們要進去很容易,但不知道為什麼,我就是沒有走上那條路,可能覺得父親早逝,自己應該要認真做點什麼。」

母親咬牙養育一窩孩子的背影,也是讓李屏賓決心回到正軌的關鍵。李母出身大戶人家,自小養尊處優,卻在喪夫後獨力扛起經濟重擔,「我媽媽其實是個慈母,但她不太喜歡求人,很多事情都自己面對,這可能也養成我的人生態度,就是凡事盡量自己去克服。」

男孩的叛逆期在退伍那一年畫下句點,彼時的李屏賓短暫當過推銷員,天天提著皮箱賣些新奇小物,後因兒時愛看電影,想對這一行有更多認識,決定報考中影技術人員訓練班,「本來是備取,結果有個正取沒去報到,我就上了。」誤打誤撞,就這麼在電影界落腳四十餘載。

李屏賓(右)與媽媽感情深厚,媽媽過世後他仍日日懷念。圖/李屏賓提供

李屏賓(右)與媽媽感情深厚,媽媽過世後他仍日日懷念。圖/李屏賓提供

李屏賓與媽媽感情深厚,媽媽過世後他仍日日懷念。圖/李屏賓提供

李屏賓與媽媽感情深厚,媽媽過世後他仍日日懷念。圖/李屏賓提供

李屏賓(左)與媽媽感情深厚,媽媽過世後他仍日日懷念。圖/李屏賓提供

李屏賓(左)與媽媽感情深厚,媽媽過世後他仍日日懷念。圖/李屏賓提供

李屏賓(左)與媽媽感情深厚,媽媽過世後他仍日日懷念。圖/李屏賓提供

李屏賓(左)與媽媽感情深厚,媽媽過世後他仍日日懷念。圖/李屏賓提供

從基層累積實力

李屏賓在中影期間不怕吃苦,各式技術環節都涉獵。圖/李屏賓提供

李屏賓在中影期間不怕吃苦,各式技術環節都涉獵。圖/李屏賓提供

進入中影那一年,李屏賓23歲,「其實我媽媽開始不太支持,因為不了解電影這行業,所以我都私下進行,跟同學借學費什麼的。」媽媽反對,怕的是兒子做這行吃不飽,也得過上苦日子。「剛進中影前四年一個月才賺兩千塊,外面一般人大概賺七、八千,所以我有空就去打零工,燈助、攝助什麼都做。在中影出班,每天會有38塊的營養費,那個很重要,累積起來就一筆錢。」

每月薪水發下來,李屏賓原封不動交給母親,追尋電影夢之餘,幫忙家計更為重要。但這段在各單位打零工的經歷,也成就了李屏賓對電影各環節的掌握。「有時候做攝影,不一定知道燈光的難度跟使用方式,但因為我都做過。所以大概知道每樣工具的效力。」

練功幾年後,李屏賓遇上新電影浪潮,功力有了用武之地。1985年王童執導的《策馬入林》為30歲出頭的他贏下第一座亞太影展攝影獎。隔年,他開始與侯孝賢合作《童年往事》、《戀戀風塵》,直到《悲情城市》前半段,他被借調至香港拍片,卻因此離開中影,「當時想看看自己留在香港會怎麼樣,那是我人生第一個重要的抉擇,很困難,也很痛苦。」

李屏賓在中影期間不怕吃苦,各式技術環節都涉獵。圖/李屏賓提供

李屏賓在中影期間不怕吃苦,各式技術環節都涉獵。圖/李屏賓提供

不論劇組國籍與文化差異,李屏賓(中)總會快速融入。圖/李屏賓提供

不論劇組國籍與文化差異,李屏賓(中)總會快速融入。圖/李屏賓提供

李屏賓(右二)在中影期間不怕吃苦,各式技術環節都涉獵。圖/李屏賓提供

李屏賓(右二)在中影期間不怕吃苦,各式技術環節都涉獵。圖/李屏賓提供

李屏賓(中)對於能到許多具挑戰性的環境拍攝相當珍惜。圖/李屏賓提供

李屏賓(中)對於能到許多具挑戰性的環境拍攝相當珍惜。圖/李屏賓提供

李屏賓(左)在中影期間不怕吃苦,各式技術環節都涉獵。圖/李屏賓提供

李屏賓(左)在中影期間不怕吃苦,各式技術環節都涉獵。圖/李屏賓提供

不論劇組國籍與文化差異,李屏賓(中)總會快速融入。圖/李屏賓提供

不論劇組國籍與文化差異,李屏賓(中)總會快速融入。圖/李屏賓提供

陌生香港逼出潛力

在香港頭幾年,李屏賓坦言是人生裡最懷疑電影工作的時刻。「確實會有那種醒來不想工作,覺得很痛苦的階段。」彼時人生地不熟,語言無法溝通,劇本寫滿香港文字,想讀也讀不懂,「壓力很大,因為每天就是挑戰再挑戰,他們講話很快,我得靠自己快速學好廣東話,到了現場要馬上知道大家想幹什麼。」

早年的香港動作片多由武術指導直接操機拍攝,「只有他們最知道動作怎麼進行,我剛開始只能自己摸索,扛著大機器,跟著演員跑來跑去。當時沒特效,但現場一堆鋼絲,沒人管你,你只能自己邊避邊拍,拍好也沒Monitor可參考,全場等你喊OK,你要有很好的判斷力。」

香港人炒魷魚不給人反應時間,好強的李屏賓儘管覺得苦,卻不甘成為被淘汰的那一個,在現場總比其他人更拚命。「我就不想讓別人覺得這個台灣人沒用,所以一次都不能失敗。」咬著牙,李屏賓一步步累積,終在動作片拍出一片天,但他心底最嚮往的,仍是出走香港前拍的藝術電影。在侯孝賢邀約下,1993年,他重回台灣新電影懷抱,也拍出了人生第一座金馬獎。

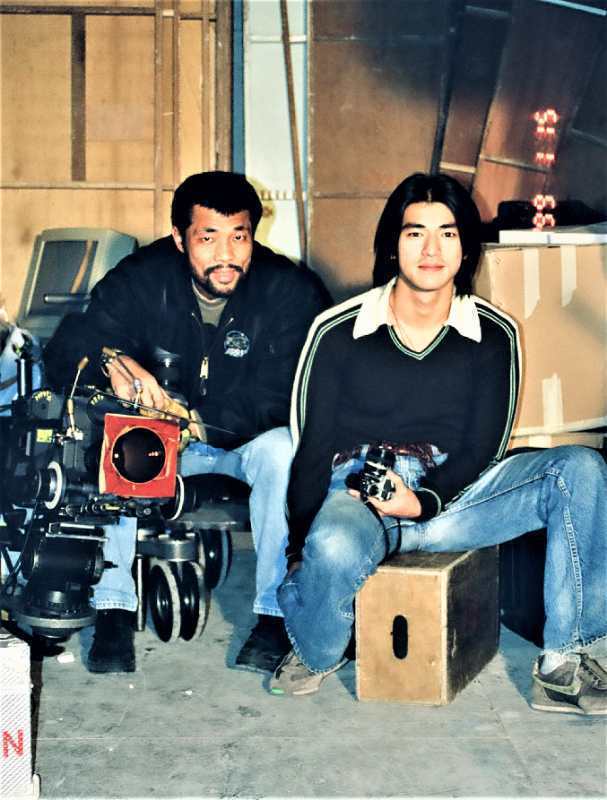

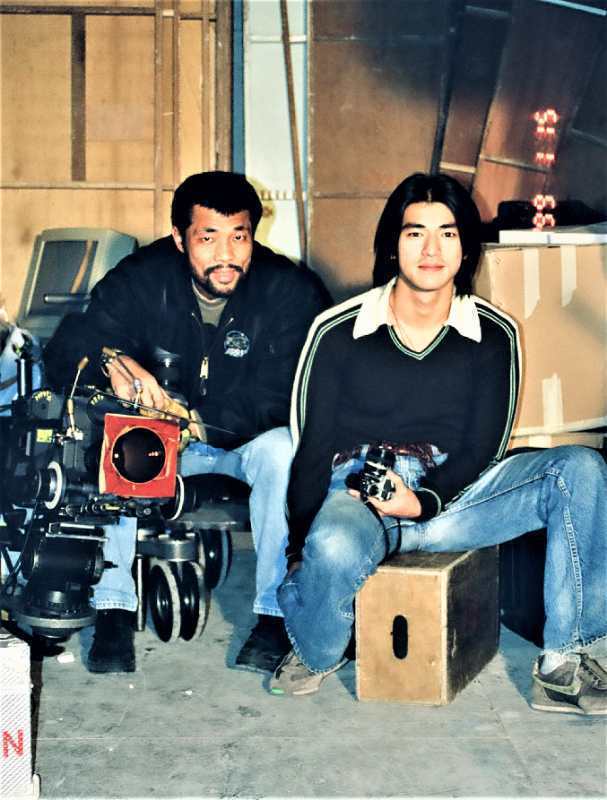

李屏賓早年於香港拍片時磨出驚人抗壓性。圖/李屏賓提供

李屏賓早年於香港拍片時磨出驚人抗壓性。圖/李屏賓提供

李屏賓早年於香港拍片時磨出驚人抗壓性。圖/李屏賓提供

李屏賓早年於香港拍片時磨出驚人抗壓性。圖/李屏賓提供

李屏賓早年於香港拍片時磨出驚人抗壓性。圖/李屏賓提供

李屏賓早年於香港拍片時磨出驚人抗壓性。圖/李屏賓提供

戲夢人生的突破

李屏賓赴港前,和侯孝賢結束在《悲情城市》前半段,他坦言曾想過「這輩子也許不會再跟這個人合作。」但《戲夢人生》讓兩人重新連結,更自此密不可分。「他找我回來拍《戲夢》時,我有強調我不想再拍《童年往事》那種彩色黑白片或黑白彩色片,不是不好,是我想往前走了。」

侯孝賢也給他極大空間,讓他在色彩上盡情發揮。「《戲夢》背景是清末到民國,我想拍得華麗點,不論色彩或光影,都讓它更有年代感。」於是他在林口租了個棚,把主角林強等演員請來,試拍各種不同顏色給侯孝賢。「他看了以後只說『我不知道你在搞什麼,你自己決定好了。』這對那時的侯導來說是很大風險,因為他的電影剛被世界關注,如果我們失敗,可能會害了他。」

所幸成果斐然,不僅在當時做出前所未有的畫面突破,也在國際影展獲得矚目,更讓李屏賓拿下生涯首座金馬獎,「那座獎對我很有意義,一種苦讀十年終於被認可,讓我知道嘗試是會被人家看見的,不用害怕,你可以更大膽。」

李屏賓(左)1993年以《戲夢人生》拿下第一座金馬獎最佳攝影。圖/聯合報系資料照

李屏賓(左)1993年以《戲夢人生》拿下第一座金馬獎最佳攝影。圖/聯合報系資料照

李屏賓(左)與侯孝賢的默契已不言可喻。圖/李屏賓提供

李屏賓(左)與侯孝賢的默契已不言可喻。圖/李屏賓提供

最信任的怨婦侯導

與侯孝賢合作三十多年,兩人技術上教學相長,私下則維持著淡如水的悠長情誼。「我跟侯導就像君子之交,我們會一起吃飯、喝酒到半夜,但我們不會沒事打電話給對方。我回台北時,他會幫我準備一些書看。如果是男女朋友他可能就嫁給我,還是我嫁給他了,但是可能也分開了,那麼久誰受得了。」話語落下,李屏賓忍不住笑了起來。

「我常形容侯導像個怨婦,每天哀哀怨怨的,這其實是他身為創作者的壓力啦。」但李屏賓也是現場唯一能為他分憂解勞的夥伴,「常常拍片時,大家都在外頭等著我去跟他溝通。他心情不好就不理不睬,那我就陪著他擦擦桌子、說東說西,然後不小心說到主題,像是『我們等一下這樣拍好不好?』等他愛理不理回說好,我就掉頭走了,出去交代接下來的事。」

一個眼神,便能理解彼此需要什麼。對李屏賓來說,侯孝賢不只是合作搭檔,更像靈魂伴侶。「他是個真正的導演,每次都想做不一樣的事,我們兩個又都是獨立性很強的人,不喜歡模仿,拍《聶隱娘》時,我們就常常拿石頭砸腳,我最後找了民初畫家傅抱石的作品給他,聊到最後他只說『你自己決定吧。』最後我們也成功拍出一種唐味。真的是很好的朋友,才有辦法這麼信任。」

李屏賓(右)與侯孝賢的默契已不言可喻。圖/李屏賓提供

李屏賓(右)與侯孝賢的默契已不言可喻。圖/李屏賓提供

李屏賓(右)與侯孝賢的默契已不言可喻。圖/李屏賓提供

李屏賓(右)與侯孝賢的默契已不言可喻。圖/李屏賓提供

現場才是戰場

與侯孝賢的磨練,讓李屏賓往後不論和變幻莫測的王家衛、抑或是小心翼翼的許鞍華、挑剔的日本導演、講求藝術性的法國團隊,皆能快速應變,讀懂對方的需求。與王家衛合作的《花樣年華》,更破紀錄為李屏賓拿下國內外十多座攝影獎,「王家衛是很會用人的導演,但也很磨人。他在現場不會給你指示,而是看你能做什麼。」

他以兩人合作的《墮落天使》為例,有場戲李嘉欣躺在黎明的床上,「他就問我:『美女在床上你會幹什麼?』他製造一個情懷給你,剩下你得自己發揮。」拍到一半,耳機裡傳來指示:「攝影機能不能離開?」如何讓鏡頭不突兀地移開,李屏賓靈光一閃,「我就讓床在下面,女孩在上面,鏡頭慢慢往下壓,壓到最後床占了百分之九十,女孩剩一條線,像視線那樣慢慢離開,臨時做了這麼一個鏡頭,就過關了。」

現場,是李屏賓真正的戰場,因此他從不事先讀本或準備太多,「你要的,都在眼前。這麼多年下來,我不管到哪都不是一頭鑽進去做某件事,我會觀察現場所有東西,陽光怎麼變、山邊出現什麼、這個景的魅力在哪、怎樣它會更好、更有意思,或更能跟故事內容接在一塊。」

葉隙間透出的光點、灰牆上的斑駁色塊、微風吹過的痕跡,每個隱身在環境裡的細節,皆能為李屏賓的雙眼捕捉,幻化為每個電影畫面的基底。用光影寫詩,靠的正是這般投入當下。

《花樣年華》為李屏賓拿下生涯最多座攝影獎。圖/李屏賓提供

《花樣年華》為李屏賓拿下生涯最多座攝影獎。圖/李屏賓提供

《花樣年華》為李屏賓拿下生涯最多座攝影獎。圖/李屏賓提供

《花樣年華》為李屏賓拿下生涯最多座攝影獎。圖/李屏賓提供

李屏賓認為很多事不能強求,要學會等待與觀察光影的變化。記者陳立凱/攝影

李屏賓認為很多事不能強求,要學會等待與觀察光影的變化。記者陳立凱/攝影

親手拍攝到最後一刻

拿獎無數,李屏賓坦言自己已不太好意思再去金馬獎,「應該把機會留給更多年輕一輩。」包括近年不太接台灣電影,也是希望讓國內更多新銳攝影師有發揮空間。但只要遇上有緣分的案子,他還是堅持親自操機,而不是當個出一張嘴的攝影指導。

「我接戲很少先看劇本,也不太問多少預算,只要聊得很好,時間OK就會接,算很隨緣。」如《七十七天》,導演沒先告知李屏賓要睡帳篷,但他一聽「無人區」三字,登時熱血沸騰,便決定接下。又或是導演一句要拍長江,「我只問能不能拍成國畫的樣子,他說好我就去了。」66歲的他,仍享受著每次從未知裡提煉出美的瞬間。

「我不是說一定要登峰造極什麼的,但我覺得生活裡有點挑戰才有意思。只要體力還行,對別的新導演還有魅力,我們就繼續做。如果只是變成一個招牌,那就算了,不要騙人家錢了。」拾起眼鏡,李屏賓望向透入屋內的陽光,過了正午,光線趨柔和,收攏在他踏盡大江南北的腳邊。詩人要繼續寫詩,用那山那海那風,直至無人聞問的那一刻。

李屏賓接片隨緣,認為每部片都是緣分。記者陳立凱/攝影

李屏賓接片隨緣,認為每部片都是緣分。記者陳立凱/攝影

李屏賓(右)曾與周杰倫合作《不能說的秘密》。圖/李屏賓提供

李屏賓(右)曾與周杰倫合作《不能說的秘密》。圖/李屏賓提供

李屏賓(右)與劉若英合作《後來的我們》。圖/李屏賓提供

李屏賓(右)與劉若英合作《後來的我們》。圖/李屏賓提供

李屏賓認為很多事不能強求,要學會等待與觀察光影的變化。記者陳立凱/攝影

李屏賓認為很多事不能強求,要學會等待與觀察光影的變化。記者陳立凱/攝影

李屏賓每到一個拍攝環境,會先觀察現場所有細節。記者陳立凱/攝影

李屏賓每到一個拍攝環境,會先觀察現場所有細節。記者陳立凱/攝影

採訪幕後:愛台灣的「檳」哥

李屏賓(左)拍攝《心動》時與金城武合作愉快。圖/李屏賓提供

李屏賓(左)拍攝《心動》時與金城武合作愉快。圖/李屏賓提供

採訪尾聲,見一旁攝影師拿出檳榔,李屏賓眼睛一亮:「能不能讓我談一下檳榔?我等下也要來吃一粒。」在拍片現場,檳榔是李屏賓的必備小物,這習慣源於早年在香港拍片時。「拍《心動》時,有次金城武剛好要回台灣拍廣告,他問『賓哥,要不要幫你帶什麼?』現場有人說『檳榔啦!』我就想,對耶檳榔是台灣的味道,你想家回不去,有個台灣的味道陪著自己也不錯。」往後,莫文蔚、梁詠琪等人只要有來台灣,都會順手為李屏賓帶上一盒檳榔。「我吃檳榔除了因為想家,還有因為愛台灣啦!」開心接過檳榔,那不只是他口中的提神好物,更是思鄉時的慰藉。

※過量嚼食檳榔有礙健康、禁止酒駕,飲酒過量有礙健康