採訪/錢欽青、袁世珮 撰文/袁世珮 攝影/余承瀚、吳致碩

「我的老台北沒有一個固定的時間座標,它就在那兒。」這是作家張大春在新作「我的老台北」的開宗明義之說。「它」在三輪車、竹籬笆、在父親的玩笑裡,在麥田咖啡館、地下室的賭博機台前,在那個解嚴前後充沛的求知欲與創造力裡。

可能,也在每位看客的版本中。

「老台北講的不見得是某個街道、建築,有的是人生中的一段情感,你不會跟其他人在別的地方、別的時間發生。」張大春說:「我們人生值得回味或是回味無窮的,都是這種。」

談老台北,意不在懷舊,張大春希望:「大家回頭看看自己一路的痕跡。」

張大春寫老台北,著重在人與人的情感。記者余承翰/攝影

張大春寫老台北,著重在人與人的情感。記者余承翰/攝影

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

張大春寫老台北,著重在人與人的情感。記者余承翰/攝影

張大春寫老台北,著重在人與人的情感。記者余承翰/攝影

記憶裡的面孔

張大春的老台北,寫的是人,不一定是死生契闊、至今交遊的人,但就莫名地留下了臉孔。

例如在少年時期有那麼兩個夏天,每星期三、四次在泳池邊相遇的一個通信兵。張大春有時坐在那人旁邊、有時是在池裡仰頭和坐在三公尺跳台上的那人說話,並不親近,但他清楚記得對方的表情:抬頭、半仰著脖子,看著游泳池牆外馬路對面的榮星花園。

張大春一直以為那人叫「鍵子」,後來兩人成為報社同事,才知道是「洪維健」,再後來才知他曾是全台年紀最小的政治犯,所以後半生致力拍攝紀錄片。

又或者那個看守吉普車墳場的小兵,可以如臨現場般推理出子彈打死駕駛的過程,唬住高中生張大春,後來才懷疑自己被「唬爛」了,可是如今回憶裡,那人是如此鮮活。

還有不久前在臉書上貼的小學六年級照片,那是班上球隊在觀音山,名為訓練、實為烤肉,而張大春還驕傲說,他可以清楚喊出班上64名同學的名字,甚至誰慣穿黑襪、誰慣穿白襪。

少年張大春曾經自創武術門派。圖/張大春提供、吳致碩翻攝

少年張大春曾經自創武術門派。圖/張大春提供、吳致碩翻攝

少年張大春曾經自創武術門派。圖/張大春提供、吳致碩翻攝

少年張大春曾經自創武術門派。圖/張大春提供、吳致碩翻攝

張大春寫老台北,著重在人與人的情感。記者余承翰/攝影

張大春寫老台北,著重在人與人的情感。記者余承翰/攝影

父親的那些玩笑

在眾多面孔裡,最重要的,是父親。

有一次,張大春要登台領獎,借父親的西裝上身。身高183的張爸爸一看:「哎喲,小了。」張大春看著明顯鬆垮、袖長一截的西裝,疑惑說:「怎麼是小了呢?」張爸爸說:「是人小了。」

「他個子大,他了不起,他就是這種人。」張大春笑說,父親在很多事情上會開他的玩笑,例如高中時拿著零分數學考卷回家給家長簽名時,張爸爸會說:「哎喲,這考得好,簽哪都可以。」

還有一次,父子相約打網球,30歲左右的張大春自恃身強體壯,說了一句:「現在不錯啦,我們可以較量較量了。」沒想到,球一來,啪一打,球拍就飛了。父親說:「不是說好了接一個嗎?」

「這是他嘲笑我的方法。」如今回想,張大春笑說:「他就是很怪的人,但是留給我的記憶、啟發,包括開玩笑的方式,我得其真傳,所以我的孩子也吃不少苦。」

張大春承認,小時候個性愛計較,在意公平、正義,父親一直想教他不要事事那樣認真、較勁,「他自己最強調的人格特質是從容,看得鬆一點、淡一點。回想起來,他有非常多的玩笑,那怕當場聽起來是糟蹋我的,目的都是希望我不要太計較,所以就用最讓我計較的方式修理我。」

張爸爸也一直期待兒子每年能自動自發地為八個家戶的小公寓寫春聯,首選永遠都是據說出自曾國藩的對聯:「水流任急境常靜、花落雖頻意自閒」,還多加一個橫批「車馬無喧」。張大春至今還常寫這一副送友人,現在想來,這大概最能表現父親的心境。

但父親對兒子絕對是愛著的。更早一點還在舊眷村時,磚牆低矮,春聯只能貼短版,別人家是「一元復始,萬象更新」,張家是「一元復始、大地回春」,為什麼呢?張爸爸說:「我們家有大春。」

兒子文章上了報,他就買五份報紙,一份剪貼、一份寄給大陸的親戚,三份完整保留。這是那個年代的父親,張大春說:「家裡有一個年紀大一點的外省父親,事兒多著呢,留給你的東西很多,留給你的回味跟感受也多。」

張大春(前排左一)與父母(後排左一、中)及友人合影。圖/張大春提供、吳致碩翻攝

張大春(前排左一)與父母(後排左一、中)及友人合影。圖/張大春提供、吳致碩翻攝

老台北的音樂

1985年,王芷蕾唱了「台北的天空」,那是一代人的台北BGM,在那個背景音樂裡的張大春,記憶裡也有最深刻的歌。那是剛考上研究所時,與同樣意氣風發的好友聚餐,朋友問:「欸,你聽過這傢伙唱歌沒有?你聽一聽,真不一樣。」那是羅大佑,「之乎者也」。

那天起,張大春認識羅大佑,不到一年,他在周刊工作,採訪羅大佑,在這兩件事之間,他把那卷卡帶聽爛了。張大春說:「一輩子能夠聽爛一卷錄音帶,大概也只有這一次。」

張大春與音樂圈的關係頗深,曾與製作人李壽全合作,現在回想起來,總是當年老在爭辯的押韻問題。中文專業的張大春押的是寫古詩的平水韻、中華新韻,所以不能認同李壽全主張ㄛ跟ㄡ韻可搭、ㄢ跟ㄤ韻可搭。

兩人爭論不休,一個說「很接近為什麼不可以」,一個說「放在任何詩裡都不對」,一個又回嘴「這是歌,不是詩」。李壽全是製作人兼作曲人,常把張大春固守在某一個注音符號下的字改掉。

「可是他是打開我對於僵化韻律感的重要推手。」張大春後來發覺近體詩的束縛,因而有更大的熱情去寫韻腳更寬的古體詩,「可以說是跟李壽全這樣折騰來折騰去,我發覺他是有道理的。」

張大春作詞,但他笑說,找他寫詞的人,一隻手數得出來,而寫詞一首歌拿7000元,也從沒拿過版稅,還是寫作有保障。後來,張大春聽說當年有位年輕的搬家工人,因為聽到了他跟李壽全合作的「未來的未來」受啟發,之後投身成為作詞人。這位年輕人是後來的金曲獎作詞人武雄。

張大春說:「我非常動容,原來我們那時候做了一件小事,引出了一位了不起的作詞家,所謂的感動、召喚、影響,大概就是這樣來的。」

張大春回看解嚴前後老台北的活力與創造力。記者余承翰/攝影

張大春回看解嚴前後老台北的活力與創造力。記者余承翰/攝影

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

麥田裡的那些人

曾有一群年輕人,在這家名為「麥田」的咖啡館裡,作著豪情壯志的夢,儘管在那個時候,他們並未意識到那足可稱為文化沙龍。

在張大春出沒麥田的那時,一開門,羅大佑進來了;一關門,張艾嘉出去了;旁邊的人本不相識,上次聊過兩句,他叫老瓊,畫漫畫的,他身上的大衣是剛剛羅大佑忘記帶走的,當老瓊自己離開時,又落下一卷錄影帶,被張大春帶回家,那是Pink Floyd「The Wall」。

張大春啤酒下肚,一首歌只寫出開頭兩段詞,趕著回部隊,將草稿釘在公告欄上,後來,竟發現歌已問世,是潘越雲「一片海洋」,在那兩段詞之後是一連串的「啊!一片海洋」。

這種事情隨時在發生,沒有人在意留下什麼、帶走什麼,張大春形容那種交情是「行雲流水」,是來也可以、不來也可以,去也可以、不去也可以的。

麥田裡的一個人物是李宗盛。張大春總是見「小李」開著家裡那台老520BMW,不然就騎著可能有16段變速的嶄新單車,會將車鎖在店門那還很細弱的行道樹上,再把輪胎卸下來扛進店裡。張大春笑說:「那時我們還沒有混到不怕偷的地步。」

張大春記得,那時李宗盛才成為製作人不久,很有想法,提出專輯要有一個想法貫穿A、B面,要有起承轉合、節奏快慢。這些對張大春來說,都是全新的概念。

麥田裡,不能不提詹宏志。張大春形容:「詹宏志是很有言談魅力的人,很迷人,尤其是這種知性的、講事物內在意義的事。」雖然只大他一歲,可是看起來比所有人老成一倍,對於任何簡單的事件或表面現象,都有一套類似經濟學家的哲學,大家都很服他,也會被激發出自己的論述。

張大春的麥田時代,右為李壽全。圖/張大春提供、吳致碩翻攝

張大春的麥田時代,右為李壽全。圖/張大春提供、吳致碩翻攝

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賭場裡的那些事

「帶我去打賭博電玩的是高陽。」張大春說,高陽覺得這種賭不傷元氣,常常拉他一起去。如果高陽要寫作,張大春就找高信疆,高信疆又帶上勞思光,寫「中國哲學史」的哲學家。

一票文化人上賭場,各有各的玩法。高信疆在一樓玩水果盤跟打坦克,另三人在地下室拉霸,張大春發現勞思光的玩法最有趣,從不放兩個以上的銅板、每放一個還要仔細算過,念念有詞,簡直是當成哲學在處理。

一年多下來,勞思光不輸不贏,張大春自己輸了20多萬,在那個時候,是個會讓他心疼的數字。

一開始,張大春沒意識到輸那麼多,直到某次去換代幣,看到會計小姐的抽屜裡一格一格放著存摺,等到他揣著零錢下樓回到座位時,忽然醒悟,這賭場裡有多少人把存摺押在這裡,賭博電玩是真會讓人傾家蕩產的。

張大春打完那一籃硬幣就離開了,一路走回家,此後,他再沒回頭去打賭博電玩。

老台北的共鳴

賭場這段故事披露後,至少四位朋友回應,都有同樣的不羈年代,老友陳雨航還提醒,第一次去賭博電玩店也是他引路,還贈了2000元代幣。

讀者的回饋,正是張大春最期待的。當一些篇章在報上露出時,常帶動一些讀者的老台北回憶,張大春說,這是3、40年前才有的經驗,那時他只要寫一篇什麼,第二天就會接到電話。

「我自己也有點意外,好像一個曾經存在過、對我而言也相當重要的發表形式及回饋反應,又重新來過。」張大春覺得那是他那一代人的幸運,因為比他再小個五歲的人,就不太能體會自己的發表得到回饋的感受。

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

那個美好往日

當提到老台北,人們想到的是破紅磚、二丁掛、帶有懷舊色彩的,可是張大春講的,是一個「不與時人彈同調」的老台北。

那是解嚴前後,張大春看到寬容、自由、活潑、創造性的氣氛,而且是「愈在壓抑跟箝制下,愈掙扎著去找尋另外一種可能,人們的好奇心、求知欲、想像力,都無邊界」。這才是他認為的「good old days 」魅力。

張大春遺憾現下媒體每天都是在行車紀錄器上找新聞、每天都是「網友說」,人們的求知慾、好奇心、聯想力都在縮減,「我都覺得如果讓我家的貓看多了這種新聞,貓都變壞了。」

寫一本書,喚出那些沈澱在歲月裡的故事,回看曾經的時代,張大春並不是帶著讀者一起陷溺在過往,「如果沒有一點點醒覺,這些回憶都會變成牢籠,會綁著我們。我們在回憶,要讓這個回憶開啟一點什麼。」開啟更多的反思,記得曾經的追求。

張大春曾經在報社任職。圖/張大春提供、吳致碩翻攝

張大春曾經在報社任職。圖/張大春提供、吳致碩翻攝

張大春VS.周華健:往台北的夜行客車

採訪/錢欽青、袁世珮 撰文/袁世珮 攝影/余承瀚、吳致碩

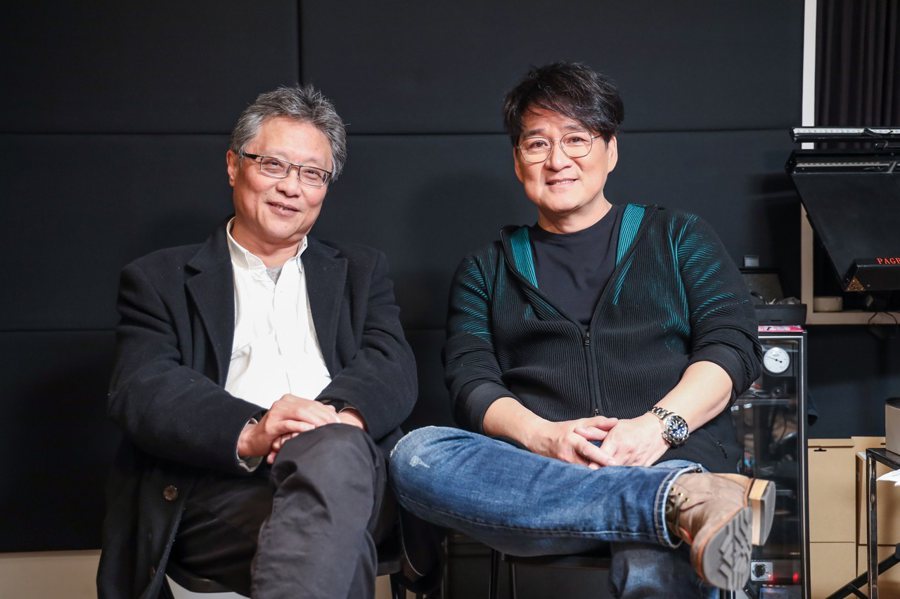

在張大春「我的老台北」裡,周華健的出場是在「麥田咖啡店」篇章中,是一個滿頭大汗跑斷腿往新聞局送件的年輕助理。

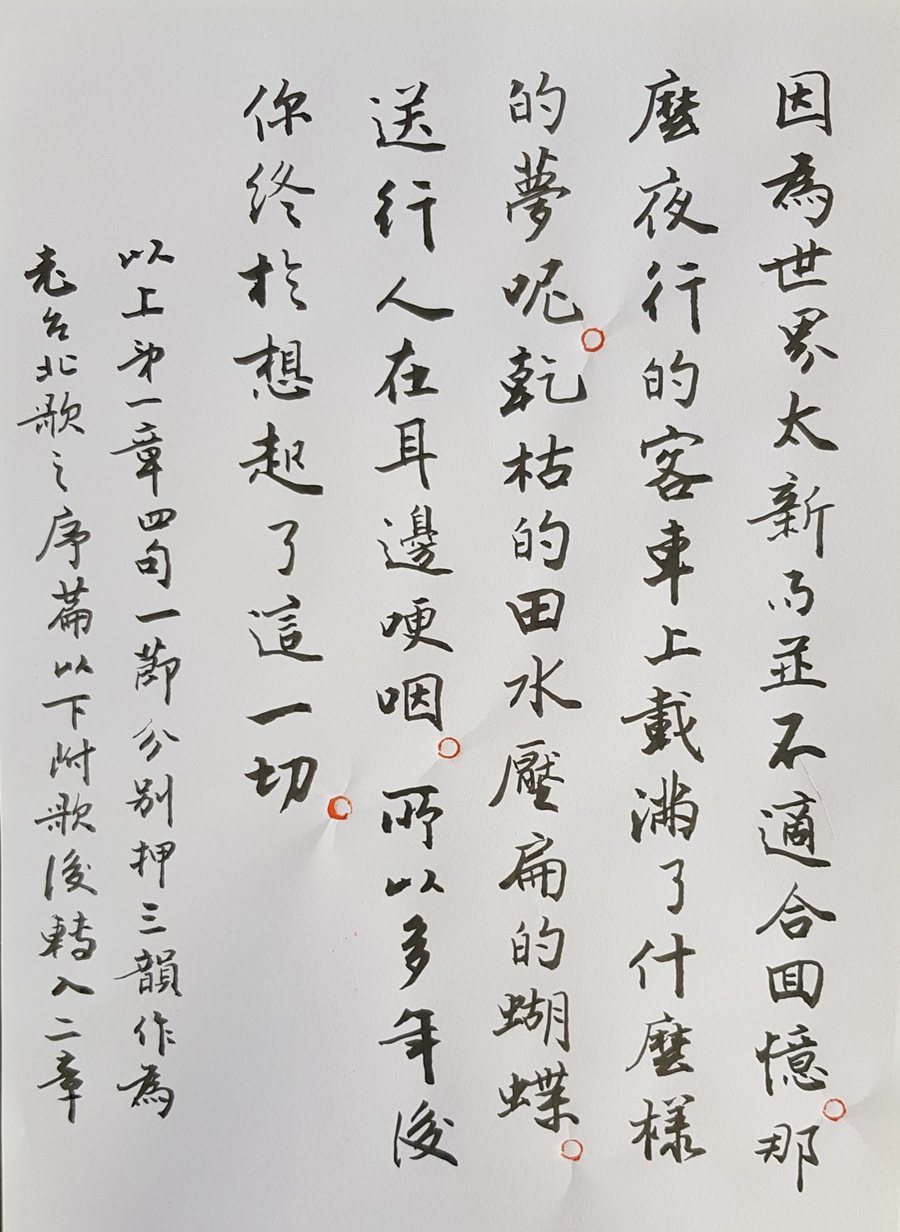

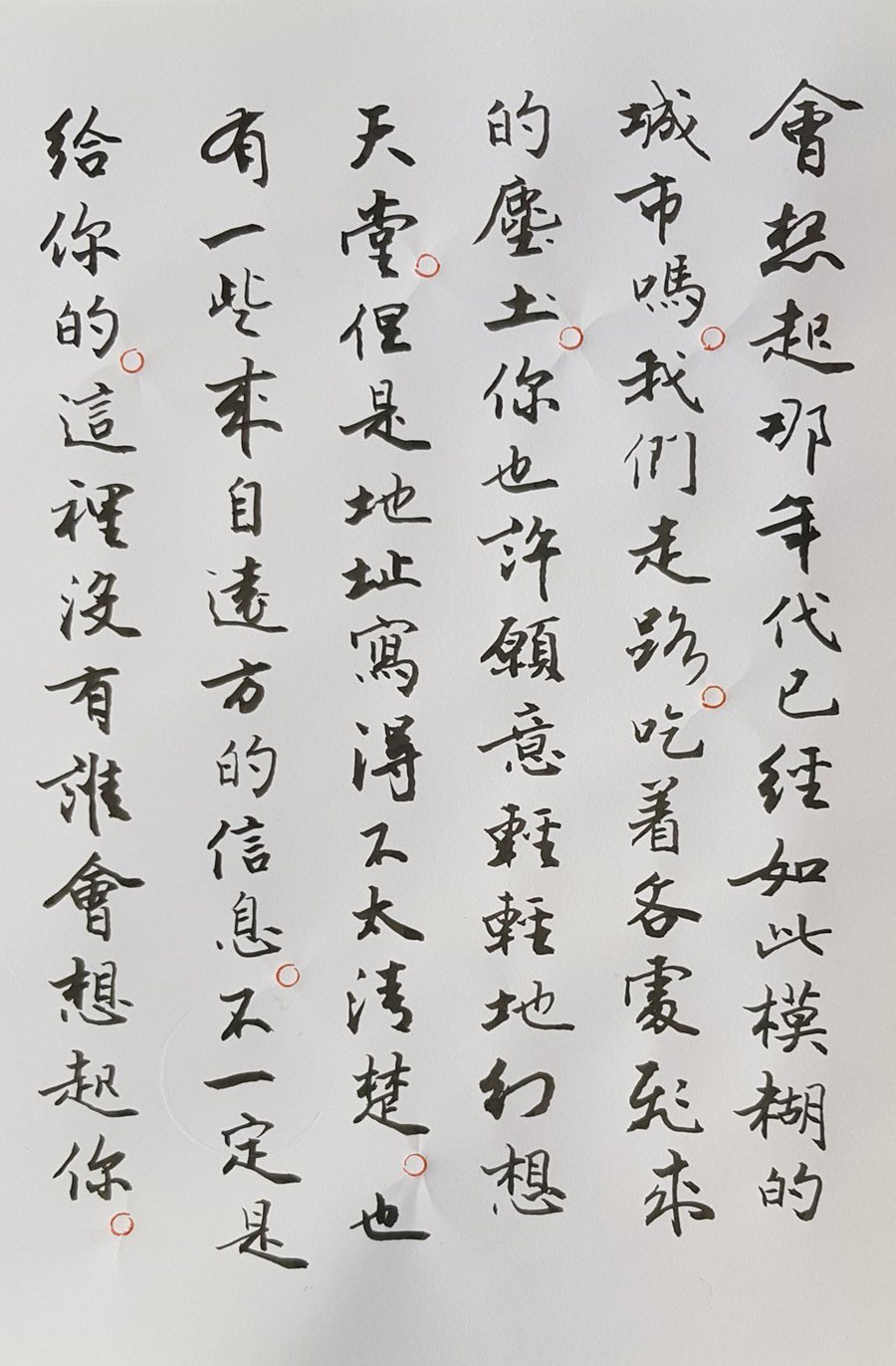

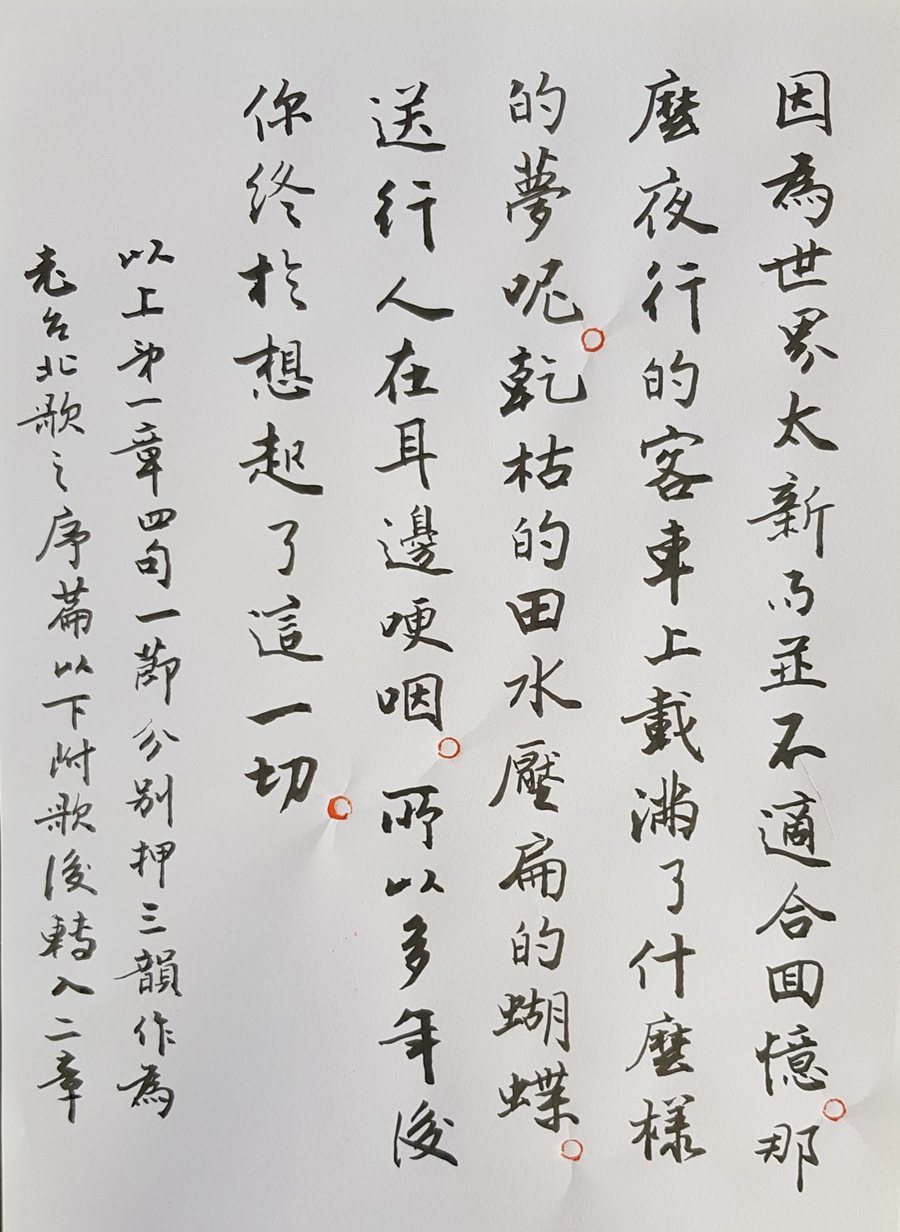

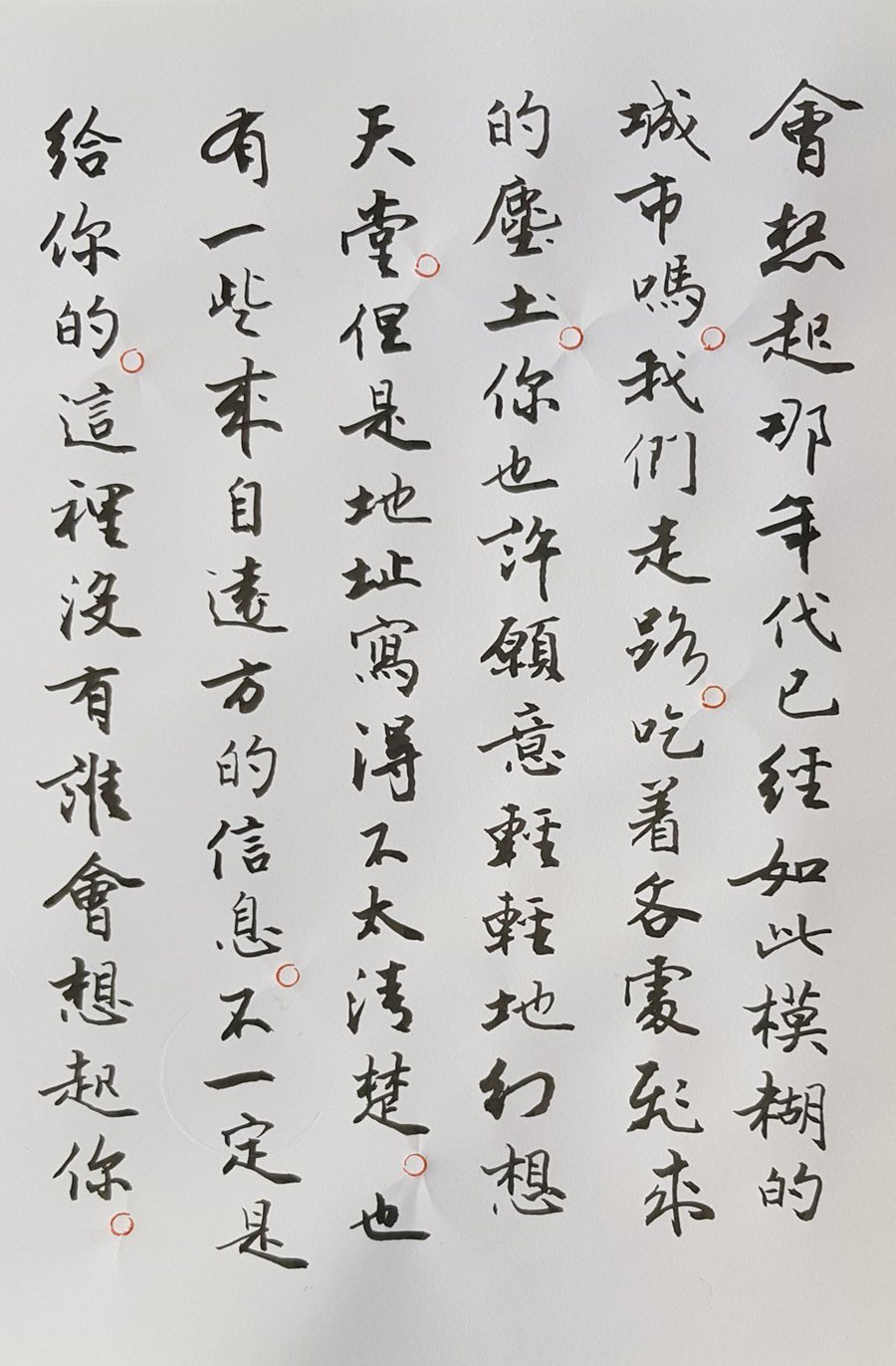

30多年後,兩人在周華健漂亮的工作室裡,唱起「往台北的夜行客車」,這是張大春的詞、周華健的曲,可以稱得上是「我的老台北」主題曲。 張大春以書法撰寫「台北的夜行客車」歌詞。圖/張大春提供

張大春以書法撰寫「台北的夜行客車」歌詞。圖/張大春提供

張大春以書法撰寫「台北的夜行客車」歌詞。圖/張大春提供

張大春以書法撰寫「台北的夜行客車」歌詞。圖/張大春提供

兩人是老友,周華健笑說:「是在這一行那麼多年、已經真的不知道唱什麼歌時,人生就出現了大春老師。」兩人多次合作,當他看到「我的老台北」,突然發現自己也有很多老台北的畫面,並在某個上午,突然收到張大春傳來的六張歌詞,那是周華健音樂生涯裡首度收到毛筆寫的歌詞。

張大春寫的是一輛往台北的夜行客車,「到底誰是傻青年進城?華健變成我唯一的model。」周華健回嘴:「你的假想是我這個傻乎乎的青年、我的假想就是那個大頭春。」

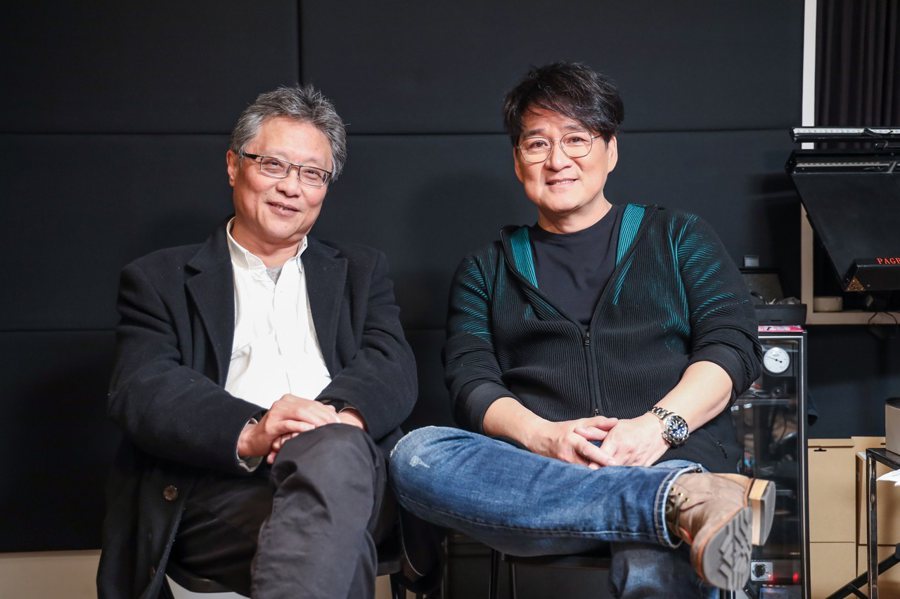

張大春與周華健合作寫出屬於老台北的歌。記者吳致碩/攝影

張大春與周華健合作寫出屬於老台北的歌。記者吳致碩/攝影

張大春與周華健合作寫出屬於老台北的歌。記者吳致碩/攝影

張大春與周華健合作寫出屬於老台北的歌。記者吳致碩/攝影

傻青年的老台北

周華健小學畢業時到高雄玩了三個星期,回香港完成中學後,大學再到台灣。當他看到「我的老台北」後,勾起許多畫面,「是很迷人的,當時的台北很單純、很簡單、沒有什麼複雜性。」

在那些跑新聞局的日子裡,周華健回憶,一進去就一排開著半圓窗的櫃台,在歌曲還要送審的年代,小助理的他常常碰到刻薄的臉色,也遇過很體面的阿姨幫他忙。

關於新聞局,張大春最切身的就是與李壽全合作的「糢糊的未來」,這歌名不符合堅定反攻大陸的政策,被改成在張大春看來是一句「廢話」的歌名「未來的未來」。

「我有買這張唱片,我看到這個歌名,就知道你在生氣。」周華健笑說。

張大春回看解嚴前後老台北的活力與創造力。記者余承翰/攝影

張大春回看解嚴前後老台北的活力與創造力。記者余承翰/攝影

張大春與周華健合作寫出屬於老台北的歌。記者吳致碩/攝影

張大春與周華健合作寫出屬於老台北的歌。記者吳致碩/攝影

什麼是老什麼是新

「老台北沒有很遠。」周華健這麼認為,但當他問了年輕人,沒有人知道眷村長怎樣、中華商場長怎樣,不知道第四台、不知道領錢是到郵局,不知道公共電話是怎麼回事。

這讓周華健思考,什麼時候出現了「新台北」,「新台北還在走,老台北已經定型了,我們有我們自己原來的一個生活的環境。」

或許如這對老友在新歌裡寫的老心事:因為世界太新,並不適合回憶,但是多年後,會想起的。

張大春寫老台北,著重在人與人的情感。記者余承翰/攝影

張大春寫老台北,著重在人與人的情感。記者余承翰/攝影

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影

張大春集結老台北的回憶,也是整理自己的前半生。記者余承翰/攝影