採訪/錢欽青、陳昭妤 撰稿/陳昭妤 攝影/林澔一 照片提供/馬世芳

VIDEO

輕壓耳機,披頭四的〈The End〉流入耳際,掛著圓眼鏡的建中男孩,緩緩閉上眼睛。他想像起二十年前的四個團員,是用著什麼神態,創作出這首歌。「快聽!這個Solo!」隨著間奏現身,他一把抓住隔壁座位的哥兒們,硬是把耳機塞入對方耳中。

那是1987年的夏天,那竄進骨子,第一時間想和人分享的激動,在過了三十年後的今天,仍烙在馬世芳的腦海深處。

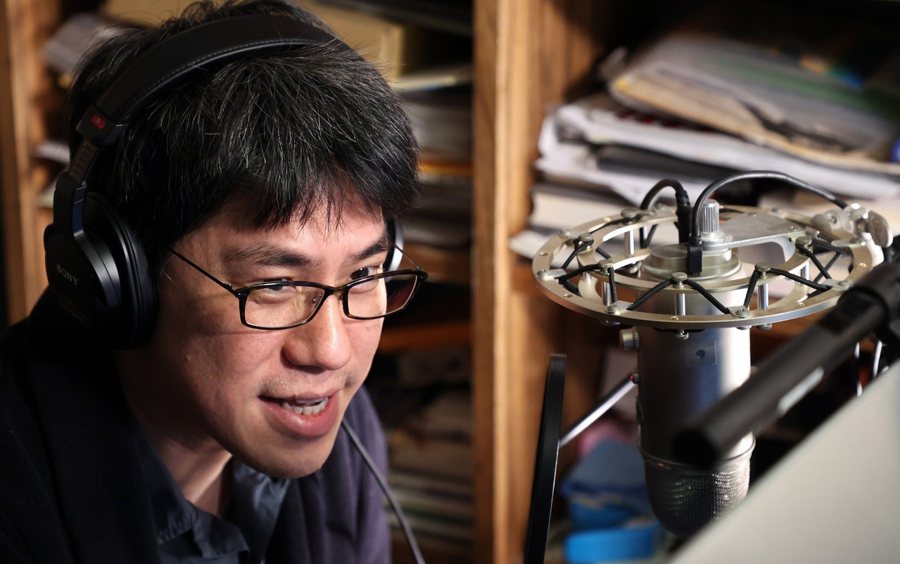

先同儕一步,聽見音樂裡的靈魂,為此悸動不已,那是他的青春。他沒想過,有朝一日,竟能將這股感知化作文字,甚至透過聲音,以電台波頻發送到陌生人耳中。隔著耳機,馬世芳小心翼翼地盛起每個音符,試著透過自己,轉譯更多歌者的才華,要讓所有聽眾,都甘心把耳朵借給他。

馬世芳從小就與音樂有了不解之緣,在學校會把耳機塞給同學、分享音樂給他的感動。記者林澔一/攝影

馬世芳從小就與音樂有了不解之緣。記者林澔一/攝影

馬世芳家中的CD有兩面牆,依字母順序排列蒐藏。記者林澔一/攝影

唱出青春的隨身聽 馬世芳(中)國中時代的全家合影。圖/馬世芳提供

從回憶裡翻開馬世芳當年的書包,映入眼簾的是Play鍵被按到發亮的卡式隨身聽,還有一整排錄音帶及三號電池,彷彿還見得到那沈迷在老搖滾裡的年輕身影。「我高中時正在矯正牙齒,你知道青春期男生一旦戴牙套,就沒有女生會接近你了。」隨身聽裡的歌詞,唱出慘綠男孩想談戀愛卻苦無機會的心情。音樂自此成了馬世芳學生時期的寄託。

母親是資深廣播人陶曉清,早年主持多檔節目談西洋音樂、校園民歌等,馬世芳卻笑說,媽媽其實不曾刻意栽培或灌輸什麼音樂知識給他。「我們家到處都是唱片,隨時都有音樂,但她從不會主動說現在放的是什麼、歌詞在講什麼。那比較像是個背景音,你聽歸聽,但不見得會想一腳跨進去。」

回首他第一套主動想收藏的音樂作品,非搖滾或民謠,而是貝多芬交響樂全集。「大概小五吧,不知道在哪裡讀到貝多芬很厲害,從兒童過渡到青少年那段期間,就想學大人聽一些有品味的東西。」爸爸為他購入一整箱貝多芬錄音帶,他卻笑說當時聽完只有「霧煞煞」三字感想。

上了中學,他開始隨同學追排行榜、聽各種西洋流行音樂,每逢周六下午,就三五成群聚在學校福利社看余光主持的《閃亮的節奏》,跟著迷最紅的麥克傑克森、瑪丹娜、喬治麥可,「我們還會去唱片行拿榜單,研究現在誰最夯,很怕沒有跟上流行。」校外教學遊覽車上,光是放首當紅影集《飛狼》主題曲,「全車男生就能High到頂點,好像自己也在開直升機一樣。」

但這時的馬世芳,音樂品味還處於從眾階段。直到16歲那年,從媽媽抽屜翻出The Beatles的精選輯錄音帶,音樂於他,才成了不太一樣的東西。

馬世芳學生時期蓄起長髮,吉他也彈得有模有樣。圖/馬世芳提供

幼兒時期的馬世芳(中)與父母親。圖/馬世芳提供

馬世芳從小就與音樂有了不解之緣,在學校會把耳機塞給同學、分享音樂給他的感動。記者林澔一/攝影

小學時期的馬世芳(左)與母親陶曉清(右)和弟弟。圖/馬世芳提供

開啟一切的披頭四 「我記得那是他們的二十首美國排行榜冠軍單曲合輯,當時一聽,感覺就很強烈,比我之前聽過的所有歌都要好聽。」這主唱是誰?樂器又是誰彈的?這些歌詞是怎麼寫出來的?少年馬世芳對音樂背後的事開始有了興趣,在同輩人還不太瞭解披頭四時,他一頭栽入研究之路。

彼時的他像著了魔,翻遍家中書架上所有音樂相關典籍,讀得不夠,就再去舊書攤挖寶,甚至買下和字典一樣厚的《The Rolling Stone Album Guide》。「書裡把音樂人照字母排列,以一顆星到五顆星為每張專輯評分,我就從頭翻到尾,把提到的每張五星滿分專輯都記下來。」六〇年代老搖滾系列,也正式進駐他房裡的音樂資料庫,成了重要基底。

從The Beatles開始,馬世芳接著聽起六〇年代的The Doors、The Rolling Stones、早期重搖滾的Jimi Hendrix、The Who、Led Zeppelin、Deep Purple,再到Pink Floyd、Emerson Lake & Palmer等英國前衛搖滾,以至當時仍一知半解的Bob Dylan等。從搖滾樂定錨,他一步步溯源到更早的Blues(藍調),再拓展至英國民謠、南方搖滾等,無所不聽。「高中到大學那段時間,隨便翻開《滾石搖滾指南》一個跨頁,都會有我正在聽或剛聽過的東西。」

少年的零用錢,除了研究用的書籍和雜誌,也砸在一捲捲拓展他音樂耳界的錄音帶上。光華商場附近的合友唱片行、如今已不復見的瀚江唱片行,都曾是馬世芳耽溺所在。「瀚江影響很多那一輩聽搖滾的青年,店裡出沒的都是些穿皮衣、留長髮、看起來很威的漢子,圍著小小的電視,看巴西或日本重金屬團體的演出實況。」馬世芳也在那,從店家自製的翻版「三星卡帶」,接觸到許多難以從一般管道認識的樂團。

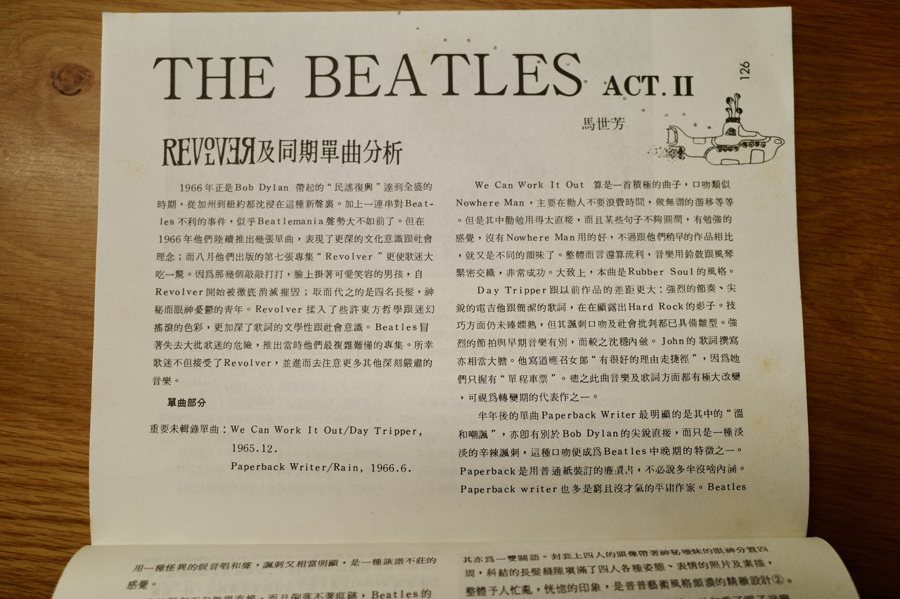

馬世芳參加建中青年社時,曾在校刊上寫出上萬字披頭四考據文章。圖/馬世芳提供

馬世芳與家中的音樂蒐藏品。記者林澔一/攝影

馬世芳愛音樂成痴。記者林澔一/攝影

馬世芳家中的音樂蒐藏品。記者林澔一/攝影

考究魂開啟廣播路 積極吸收各方音樂流派的馬世芳,沒忘了16歲被啟蒙的瞬間。埋首在披頭四資料堆的好些個暑假,讓他在建中青年社時,開始了以文字寫下音樂感知的生活。「大概高一還高二時,因為對這些音樂的感情更深了,我開始在校刊上寫長篇The Beatles考據文章,很任性地寫,現在回頭看覺得很丟臉,不知道在幹什麼。」

開始聽披頭四時,團早已解散,約翰藍儂也已遇害身亡多年,高中的馬世芳只能復刻藍儂造型,想像自己與他身處同個時空。「那是我來不及參與的時代,但那些歌依然那麼鮮活、生動,他們唱的喜悅跟悲傷、歌頌的生命、哀嘆的故事,都這麼強烈地打到我。」憑著本能寫下這些觸動,那是馬世芳首次嘗試以文字捕捉心底的情感。

這篇考據文章,也成了他踏入廣播界的關鍵。「當時中廣青春網的前輩DJ藍傑,專門做西洋老歌節目,不知道從哪聽說有個阿宅樂迷叫馬世芳,在高中校刊寫了幾萬字的文章,就問我有沒有興趣去她節目裡開個固定單元,講The Beatles。」

考上大學的那個暑假,馬世芳首次踏進錄音室,攤開那被他稱為「武功秘笈」的筆記本,每個時期重要的單曲、團員經歷、生涯變化、編曲演變,再到歌曲主題演進。對著麥克風,他戰戰兢兢說起了披頭四的一切。

「後來回頭聽自己的節目,覺得很丟臉,怎麼會這麼緊張?講話上氣不接下氣。」自此他在武功秘笈裡寫下大大的「慢」字:學會放慢說話速度、學習看表、講幾分鐘該進歌,一步步找到節奏。成功做穩單元後,自然也想有自己的節目,進入台大後,青春網開始廣徵儲備DJ,馬世芳想也沒想,就報名受訓,展開了他長達三十年的廣播生涯。

馬世芳(左)相當感念當時中廣青春網的DJ藍傑領他入行。圖/馬世芳提供

馬世芳曾在Alian原住民族廣播電台主持《耳朵借我》。圖/馬世芳提供

馬世芳在News98主持《音樂五四三》,透過自己讓更多聽眾了解音樂幕後故事。圖/馬世芳提供

馬世芳在News98主持《音樂五四三》,透過自己讓更多聽眾了解音樂幕後故事。圖/馬世芳提供

馬世芳(左)曾在Alian原住民族廣播電台主持《耳朵借我》時訪問鍾興民。圖/馬世芳提供

不只廣播,馬世芳也在公視主持音樂節目《音樂萬萬歲no.4》。圖/馬世芳提供

學著對聽眾負責 母親是知名廣播人,馬世芳卻笑說,自己是直到進了中廣青春網,才第一次上了她的廣播課。「在這之前我娘沒跟我有過任何一對一的廣播教學,我唯一受教於家母的,就是在青春網那個班上。」但母親留給他最深的,卻是觀念更甚技術。

「我到現在還記得她說的:面對這支麥克風時,雖然在錄音室裡只有你跟它,但這個東西出去是千千萬萬個人會聽到。你講的每句話,都可能對你素昧平生的人造成不可知的影響,這是個公器,你不能把沒有經過處理的個人情緒,隨便宣洩出去。」

對聽眾負責的念頭,深深種在二十歲的馬世芳心中。擁有了自己的節目後,聽眾來信更讓他真切感受到這個事實。「那年代沒有網路,聽眾想回應什麼時,只能寫信。」馬世芳在節目中分享音樂心情、翻譯歌詞,解說歌曲背後故事的真摯,確實傳到許多聽眾耳裡,從少女折成花的香水信件、監獄受刑人寫下對Jimi Hendrix的感動、大夜班店員的寂寞心情、再到聯考生們的煩惱傾訴,他一封封細細看過,收進心底。

「也就是從那時候,我開始意識到一個廣播人對聽眾的影響,這可能是我從我母親做為一個廣播人、媒體人那邊,學到最重要的事情,我到現在還在學習。」

2017年馬世芳(左)獲廣播金鐘流行音樂節目獎,母親陶曉清(中)獲特殊貢獻獎,與父親馬國光(亮軒)合影。圖/馬世芳提供

馬世芳(左)認為母親陶曉清給了自己不少音樂上的薰陶。圖/馬世芳提供

找回溫柔的憤青 就讀台大期間,馬世芳除了在電台裡建造起自己的音樂國度,在台大校園裡,其實也幹著轟轟烈烈的「文化事業」。「我讀大學時,全台灣正到處鬧學潮,《悲情城市》剛拿下威尼斯金獅獎。那時的年輕人大多很焦慮,想著在這亂世裡,要怎麼找到自己的戰鬥位置。」加入由胡晴舫、黃威融等人創立的台大人文報社團,有別於走上第一線的學運份子,他們選擇用文字,進行另一類型的革命。

「我們那時覺得,除了衝撞體制,文化領域的事情也需要有自覺地去理解,才能面對未來可能的變化,你要有跟這個社會對話的能力,否則很可能只會讓這社會變得教條而嗆俗。」對自身和當代的焦慮,讓他廣泛涉獵起各種文史哲學,音樂上,他也回過頭,開始聽起台灣本土的聲音。

那約莫是八〇年代末、九〇年代初,台灣剛解嚴,地下樂團、台語搖滾成了年輕人的新選項。台大校園裡可見到陳明章穿著拖鞋背著吉他走唱、朱約信唱著抗議歌曲、伍佰也開始在Pub裡表演,「那些音樂給我的震撼不亞於我過往聽到的西方搖滾樂,我才開始把耳朵轉回來,聽我們自己的東西。」

他想起兒時媽媽在家中放的羅大佑、李壽全、李宗盛,「小時候聽不知其所以然,長大後回頭聽那些作品,才知道原來這些叔叔、阿姨,在那個年代,做的是這麼厲害的事。」和從小累積的西洋搖滾樂對照,讓他的觸動更深、心也更沸騰。

大四那年,先去當兵的黃威融,放假時偶然和馬世芳聊起自己聽文夏、紀露霞、洪一峰等老錄音的心情,讓馬世芳與另一個世界接起了軌。「我都還記得黃威融當時的語氣,他說如果哪天去歐洲留學,冰天雪地裡一個人在宿舍,想吃滷肉飯但就是吃不到,聽到這個文夏,他媽的一定痛哭流涕,真的太屌了!」

好奇之下,馬世芳也跑去搜羅了這些黃威融口中「聽了會痛哭流涕」的台語老歌,「果然一聽就覺得很厲害,這些歌召喚出來的情感,跟我以前聽過的所有東西都不一樣,那世界好具體、好有溫度又好迷人。」外省孩子自小鮮有機會接觸的台語歌世界,在這一刻被輸入馬世芳心底,為他串接起腦中的平行時空,也完整了自己的音樂世界觀。

馬世芳說自己像是一個音樂的翻譯者,把歌曲想表達的轉達給廣播聽眾。記者林澔一/攝影

馬世芳認為文夏、洪一峰、紀露霞等台語老歌相當有溫度。圖/馬世芳提供

馬世芳在News98主持《音樂五四三》期間訪問了大量音樂人,右為李宗盛。圖/馬世芳提供

馬世芳(右)曾在Alian原住民族廣播電台主持《耳朵借我》時訪問陳昇。圖/馬世芳提供

馬世芳(左)曾在Alian原住民族廣播電台主持《耳朵借我》時訪問陳綺貞。圖/馬世芳提供

做出讓人離不開的節目 鑽研音樂三十多年,馬世芳幾乎像本行走的字典,隨意輸入一個樂團或歌手名,就能給出系列索引,從幕前歷史到幕後花絮,信手捻來且有條有理。「我其實很慢熱,在社交場合不太講話,也不會應酬,但不知道為什麼,面對音樂和麥克風時,就有好多好多話想說。」

他憶起年少時在廣播裡聽見滾石樂團那首〈(I Can’t Get No) Satisfaction〉,整個人像觸電一般。「那個年代不像現在,想聽什麼音樂,滑鼠點兩下就能聽到。」狂熱少年,只能盼著哪天能在歌海裡與它巧遇。「我永遠記得那天聽到DJ介紹這首歌時,前奏一出來,我就恨不得整個人鑽進收音機裡抱住那首歌,記住每個音符,因為你不知道下次什麼時候還能再聽見。」

這樣的激動,讓他更確信自己想做的,「就是一個讓聽眾進來了就離不開,同時能從你這裡得到收穫的節目。」他憶起某回聽雷光夏訪問音樂人,雙方愈聊愈深,讓他聽到車停好了都還捨不得下車,趁著進廣告才趕緊進家門,打開收音機接著聽。

「我知道這樣的節目是可以做出來的。不管我訪的這個人你認不認識,我說的這個故事你知不知道,只要我能講得夠引人入勝,讓你聽了覺得有意思,就有機會讓普通的樂迷變成認真的樂迷。」他認為自己每天在做的,不見得是多偉大的事,「但對創作人來說,若作品能因此被理解,也是種成就感吧。」

隨身聽裡的卡帶,轉入〈With a Little Help From My Friends〉,從遙遠的教室傳來,那個高中的夏天,始終炙熱地活在馬世芳心中。「把耳朵借我,我會為你唱首歌,然後試著不唱走音…」聽著披頭四的歌聲,他忍不住回望起被每個音符征服的自己,和當年急於分享的熱切,那何其單純,卻領著他走到了今日,成就他想也沒想過的志業,和關於與音樂最美好的牽絆。

馬世芳說自己像是一個音樂的翻譯者,把歌曲想表達的轉達給廣播聽眾。記者林澔一/攝影

馬世芳透過音樂節目與眾多音樂人建立起深厚情誼。記者林澔一/攝影