採訪、撰文/陳昭妤 攝影/王聰賢 照片提供/易智言、牽猴子

VIDEO

站在剝皮寮裡的北影辦公室,從陽台看出,高低不一的瓦片屋頂比鄰,風一吹來,好似就能將路上那個被捨棄的紅白塑膠袋吹上屋簷邊;也可能一不小心,就拂起正騎著腳踏車、某個高中男孩身上的襯衫。

易智言靜靜望著,那如風一般的瞬間,吹起的是他整整二十五年的電影回憶。裡頭,有他投入十多年,終於能夠上映的動畫《廢棄之城》;也有在他陷入迷惘之時,讓他被眾人認識的《藍色大門》。

他一直不是多產的導演,入行這些年,從第一部長片《寂寞芳心俱樂部》到《藍色大門》、《關於愛》台北篇、《行動代號:孫中山》、電視劇《危險心靈》,乃至甫上映的《廢棄之城》,僅僅六根手指能夠數完。但每一部,都從那個當下,陪著某些人走到今日,甚至被深深留在心底。

「我只能說何其幸運,一輩子做的幾個作品,過了二十年還能被記得。」新片《廢棄之城》,從劇本創作到動畫製作,易智言投入了電影生涯整整一半的時間,「但換個角度想,如果它能留在大家心中三年、五年、八年,那就是我何其幸運,能參與到這個有機會被留下來的東西。」

易智言認為自己相當幸運,作品數量雖不多,卻都在歲月裡留下了一些什麼。記者王聰賢/攝影

易智言受邀接下今年的台北電影節主席,期望能為更多年輕創作者提供機會。圖/報系資料照

易智言認為自己相當幸運,作品數量雖不多,卻都在歲月裡留下了一些什麼。記者王聰賢/攝影

易智言念大學時投入大量時間看電影,在其中找到釋放和撫慰。記者王聰賢/攝影

一切甘苦的起點 回看坐定在桌前,寫下《廢棄之城》劇本第一個字的那天,「應該已經13、14年前了。」他不確定那是怎樣的一天,有什麼重要的事發生,當然也無法想像,那第一個字將為自己展開如何漫長的動畫製作之路。「剛開始要做,其實就是非常平常心,跟我寫其他電影劇本一樣,沒去想要找誰拍、能不能拍成。」

但劇本裡主角設定為紅白塑膠袋、配角全是些廢棄家具、木雕神像,整個故事裡只有一個人類角色,「說真的,不用動畫去拍,我還真的不知道該怎麼呈現。」但就如他1997年寫下《藍色大門》劇本時,只稍加想像自己要找真正的十七歲高中生來演,「其他要多少預算、會不會有人投資、會不會被拍,八字都沒一撇,我就寫了,反正如果沒人要拍,大不了就是把劇本收起來。」

易智言因《藍色大門》挖掘出陳柏霖與桂綸鎂。圖/易智言提供

寫劇本一直是易智言給自己的規範,「早期教書、拍廣告是我每天的工作,每過一陣子這種日常生活,我就會強迫自己要寫長一點的東西,電影劇本也好、電視劇集也好,這習慣久久也就養成。」《廢棄之城》僅僅是此般日常裡誕生的其中一個劇本。「很多人以為我做動畫好像有什麼遠大胸懷,但還真的沒有太多野心,就跟其他電影一樣,我只是寫了一個比較長的劇本,然後看看有無機會。」

拿給身邊的製作人好友們看,監製李烈有點興趣,「但烈姐當時也不確定有沒有機會拍成,畢竟動畫牽涉到的人力、物力、財力之大,沒人有把握。」於是易智言先邀集人才,組成小型團隊,製作初步的概念圖和分鏡腳本,參加金馬創投,沒想到2011年不僅拿下首獎一百萬,還獲得優良電影劇本獎,「當時團隊裡的大家都各有正職,想說若有成就繼續,不成就解散,所以得獎對當時的我們算是個開始。」

拿著獎金和資料,易智言先帶著幾個夥伴,去到其他國家探詢投資可能。「我們跑了法國跟中國,真正覺得這個東西百分之百會亮綠燈走,其實是外國投資人簽下意向書的時候。」但那離劇本寫完已經是三、四年後,確定資金有眉目、各種拍攝的行政程序也開始進行了,易智言才和李烈聯手組出大型的製作團隊,正式踏上不知盡頭何在的動畫之路。

易智言(中)曾參與拍攝電影《關於愛》台北篇,他自認「拍得還不錯!」圖/易智言提供

易智言(左)拍攝電影《行動代號:孫中山》時,自認和年輕演員開始有了「隔代教養」的感覺。圖/易智言提供

易智言笑說拍《危險心靈》時,到最後是依靠道德和責任感完成作品。圖/易智言提供

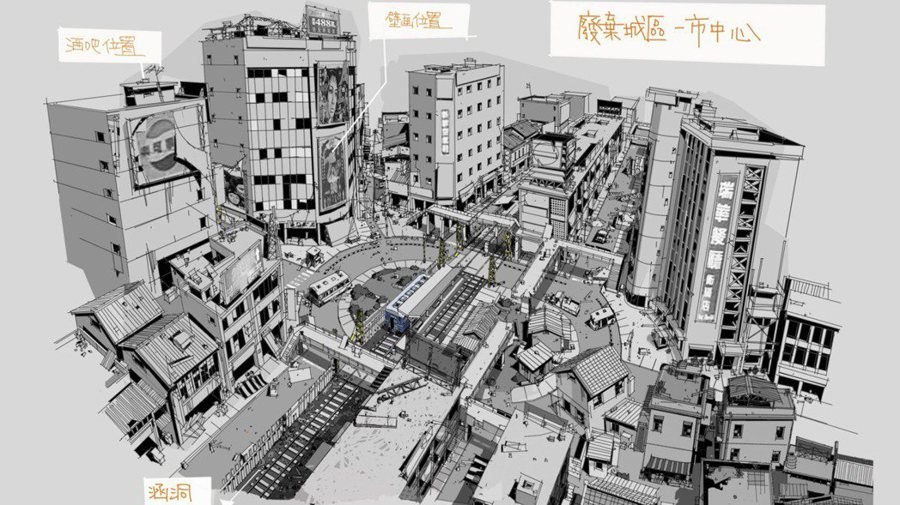

耗上十二年的原因 「大家在談動畫時可能都會以實拍電影作為對照組,但兩者需要的時間差非常多。」 他舉例,實拍電影大家看到的一分鐘,可能拍了一個晚上,但因現場就能調整所有問題,毛片拍出後,其實已差不多接近成品。「實拍電影是所有人集合在一個定點一次發生,可是動畫每個步驟是分批發生的,牽涉到非常多人力和時間。《廢棄之城》單是畫完分鏡腳本,就花了一年半。」《廢棄之城》從繪製到建模就花了不少時間。圖/牽猴子提供

鏡頭有了之後,得再畫出所有角色的平面稿,接著建成3D模型,再將這些角色和背景擺入分鏡鏡頭,做成立體空間,「這就是所謂的Layout,做完Layout又是八個月過去,這時角色身上都還只是電腦的點點線條,沒有質材、動畫,也還沒有表演。」做動畫時,每一場戲得分批挑出來做,「我們會先做幾個主標竿的戲劇場景,看看不同的光線、鏡頭和元素集合起來是什麼樣子,不斷實驗、調整,好為其他場景抓出標準值。」《廢棄之城》從繪製到建模就花了不少時間。圖/牽猴子提供

易智言說,從錄音、分鏡腳本、做Layout、再到做動畫、後製等等,「其實十年不算長,大家看到的美國和日本動畫,八年、十年的案子其實相對很普遍 。」但台灣畢竟動畫製作量少,能參考的經驗不多,許多人等不了這麼久,十二年間,當然也遇過資金斷炊,「這過程很多抱怨、也有無助,但還真的沒想過說不幹了。斷資金的那兩年,我就用個人關係出去找可能的投資者,試著把問題解決掉。」

就如多年前拍《危險心靈》,整整三、四個月,天天凌晨四點半起床,在燠熱的四十度室內拍攝,「一開始是懷著對《危險心靈》和戲劇的熱愛在拍,但連續幾周都在這種環境下,我有天就跟工作人員說:『現在只能靠道德來完成這個作品了。』」《廢棄之城》於他亦然,加上許多事必須從頭學,心智上的考驗更為艱鉅,「我最無助的時刻就是:連要怎麼問問題都不知道。」

但儘管動畫製作如此艱難,易智言仍想著必須完成,除了責任感,還包括這是電影人終究得面對的關卡。「現在影像愈來愈數位化,像是綠key,甚至現在有些演員發生了意外,必須要換臉,這些嚴格說起來都是數位動畫的一部分。以未來的發展,再怎麼躲,也躲不掉動畫這一塊,所以雖然非常耗工、耗時又耗錢,但我覺得千萬不能迴避它, 必須要做,你才能得到那些Knowhow。」

易智言(右)去年以新片《廢棄之城》拿下金馬獎最佳動畫長片,左為監製李烈。圖/報系資料照

易智言(左)初期為了《廢棄之城》的資金,至法國尋找可能的投資方。圖/易智言提供

《廢棄之城》耗時十二年拍攝製作,光是角色和背景的繪製與建模就花上不少時間。圖/牽猴子提供

《廢棄之城》耗時十二年拍攝製作,光是角色和背景的繪製與建模就花上不少時間。圖/牽猴子提供

《廢棄之城》耗時十二年拍攝製作,光是角色和背景的繪製與建模就花上不少時間。圖/牽猴子提供

《廢棄之城》耗時十二年拍攝製作,光是角色和背景的繪製與建模就花上不少時間。圖/牽猴子提供

經歷磨出意志力 1995年,易智言拍攝首部長片《寂寞芳心俱樂部》時,台灣新電影走入末期,國片年產量約個位數,「可以說是一片洪荒。在這環境裡要怎麼繼續拍下去?我覺得一定是有抗壓啦。」但他認為,只要是對自己作品保有真誠意念的創作者,不論過程多苦,終究會找出自己的方法把事情完成。「我反而覺得那些因為奇奇怪怪理由跑來拍電影的,為錢為虛名的,還比較不能抗壓,因為那些東西很快就不見了。」

回看踏入電影,易智言懷抱的,正是純粹。三十多年前的台灣家庭,對於「念電影、拍電影」的選擇,可說完全無法理解,易智言的父母亦然。特別他自小就會念書,在軍事體系擔任醫師的父親,對他自然也有念醫科、當醫生的期待,「可是說真的,我把書念好,完全不是因為我多熱愛知識,而是我知道做一個好學生,大家不會來找我麻煩,老師、父母比較不會囉唆,其實是一種Leave me alone,不要理我的心態。」

他直言那個時期的自己,常有「不屬於」的感覺。儘管考上了建中,他有興趣的也非主流期待的理工和醫科,「我高中做生物實驗時就知道我不可能從醫,解剖青蛙都是同學幫我完成的,我是那種看到血就會昏倒的人。」物理化學,聽了就想睡,數學則爛到被老師約談,「說我期末要考到一百二十分才可能過關。」講到此,易智言忍不住笑起來,「所以我做選擇時真的沒考慮那麼多,就單純覺得,其他的做不來,而我又只喜歡這個東西啊!」

最終,他念了政大西洋語文學系,卻也因為一頭栽入電影,天天跑當時還在青島東路上的電影資料館,各種書籍、電影愈看愈深,畢業前起了出國讀電影的念頭。「跟家裡當然是花了很長的時間溝通,達成一堆條件才去成。」條件包括要申請上美國前三名的電影學院,且必須是公立的、家裡只資助第一年,之後得要自己想辦法。

「還好我最後申請上UCLA,一去就開始在學校的廚房打工。」他笑說那陣子天天清早起床,在中央廚房裡切食材、煎培根,做學生餐廳裡的早餐,「每天進教室時,身上味道都超重,聞起來像極了一顆洋蔥。」但這無形間,也讓易智言磨出更多獨立面對問題的韌性。

易智言29歲從美國回台時,從廣告入行,36歲才拍了第一部長片。圖/易智言提供

易智言(右)初入行時為不少導演如張作驥、曹瑞原寫過劇本,圖為他首次拿下優良劇本獎。圖/易智言提供

易智言(左)在美國UCLA電影學院就讀時,為同學慶生。圖/易智言提供

易智言(中)大學時參與短劇比賽得獎。圖/易智言提供

不屬於的孤寂少年 「其實我從青春期開始,就有非常邊緣和寂寞的感覺。」除了想念的科系、想選的職業,都非彼時的朋友和親人能理解,「我從內在性格到性向,也都不是主流,但那個年紀和那個時代,根本不可能像現在為自己爭取什麼權益。我甚至不知道怎麼去描述自己的狀況,或是該和誰說。在當時的環境裡,我就是個少數。」

面對不為少數人設計的世界,易智言只能壓抑自己,好繼續生存下去。與主流相悖的選擇,也讓他一路上只能不斷和同儕說再見。如大學讀外文,自然得和多數念理工的建中同學道別;外文系畢業後,同學跑去當編譯、考外交官,他只得再和大夥揮揮手,一個人負笈美國讀電影。

「我當時是有朋友的,並不是那種孤僻到不行的鐘樓怪人,但也因為從不屬於哪個團體,從沒有誰真正把我擁有過,所以就算難過,也不到受不了的程度。」這些道別,也成就了《廢棄之城》裡,那個總是和對方不斷說著再見的人類「小樹」和紅白塑膠袋「阿袋」:悵然難免,但畢竟所求不同,不得不各自分飛。

回看年少的自己,雖然邊緣、寂寞,卻也因此非常自由和自主,儘管他自嘲是個普通到不行的少年,但這段成長過程裡,仍隱隱含有百轉千迴的情緒。隨著近三十歲從美國返台入行,易智言被發現總能在畫面裡,拍出青少年溫暖而細緻的姿態,「也是廣告商跟我說我才發現,我好像真的特別會拍這個年紀。」對他來說,青少年本就是個戲劇性和衝突性都非常大的階段,「因為那是一個脫離原生家庭,開始發現自己的年代。」

於是這些年來,他不斷在作品裡探索青少年的處境和心情:《藍色大門》裡,嘗試在性向困惑裡找到自我的孟克柔和張士豪、《危險心靈》裡對抗教育體制的謝政傑,直至如今,在《廢棄之城》中,於不完美的世界裡繼續活下去的小樹。易智言沒明說,但那某部分就像他透過鏡頭,試著抱住當年壓抑、孤寂的自己,讓那些日子沒能說出口的自我,在電影裡,痛快地傾洩而出。

易智言(右)在《藍色大門》現場與陳柏霖排戲。圖/易智言提供

易智言(中)拍攝電影《關於愛》台北篇時,與演員加瀨亮和范曉萱溝通拍攝。圖/易智言提供

易智言(左)在《危險心靈》現場與演員高捷(中)、黃河溝通演出。圖/易智言提供

與青少年主題告別 《藍色大門》距今二十年,易智言坦言,直到今天都還有人在看,這件事讓他非常欣慰,但同時,他也想往下個階段走去。「二十年了,我自己也有一些變化,我現在再也不可能拍出《藍色大門》裡那個純情的高中生,我現在拍出來的高中生,不會是那個狀態了。」

他笑說,當年在帶桂綸鎂和陳柏霖時,自己因為四十歲左右,是個適合當爸爸的年紀,和相差二十歲的兩人特別親,但到了《行動代號:孫中山》時,自己已經五十多歲,和十幾歲的魏漢鼎和詹懷雲開始出現「隔代教養」的現象,因此去年《廢棄之城》得到金馬獎最佳動畫長片時,易智言便曾說:「這應該是我最後一部寫青少年的電影了。」

那同樣的,不是有意識為之,畢竟寫下劇本是十多年前,緊接在《危險心靈》之後。但隨著完成、上映,易智言已步入花甲,「知道自己跟青少年有距離後,就不會勉強自己再去寫這個年紀了,所以某部分算是用這部片,跟青少年做個告別,也順著自己的年紀,繼續走其他創作的路子。」他正著手田調與創作的,是法律相關的劇集,裡頭的主角將是三十歲左右的律師,易智言想透過大量對話,去辯證出法律中的哲學面向。

「創作二十多年來,我一個原則一直沒有變,就是繼續寫。寫的時候我就專心做一個編劇,把我當下的感覺、想書寫的東西表現出來成為劇本,那這個劇本有什麼樣的命運、能不能拍、拍成什麼樣子,我暫時都不去想。」 順著風,易智言站在原地,感受風停下後的氣息。再睜開眼,屋簷邊下起了雨,他輕輕邁開腳步,徐緩地,讓身影沒入另一個方向。

寫劇本時,易智言會回歸編劇身份思考,不去預想拍攝難度,避免限制創作。記者王聰賢/攝影

走過25年電影生涯,易智言還沒想過退休,將繼續創作下去。記者王聰賢/攝影

走過25年電影生涯,易智言還沒想過退休,將繼續創作下去。記者王聰賢/攝影