採訪/錢欽青 整理/陳昭妤 口述/金士傑

攝影/沈昱嘉 照片提供/金士傑、蘭陵劇坊、聯合報資料照

現在的工作,不管是演員、舞台劇導演、編劇,對我來說,我都是、也不見得都是。我是為某種沒有形狀、沒有身分或特別記號的一個興趣而做事,我只會我正在做的那個事,而它正好被稱為演員,或者是編劇。

換一個情況、換一個時空、換一種文法,也許就變成我是在修皮鞋的、說不定是在賣牛肉麵的,還是大樓管理員,只要我覺得那可以發揮我童年做的所有美夢,然後看見那些美夢經由我的手展現,同時我在其中感覺到自己逐漸長大,一次比一次進步,那你要稱之為「Dream Maker」或者是「東港鎮的魔術師」,都可以。

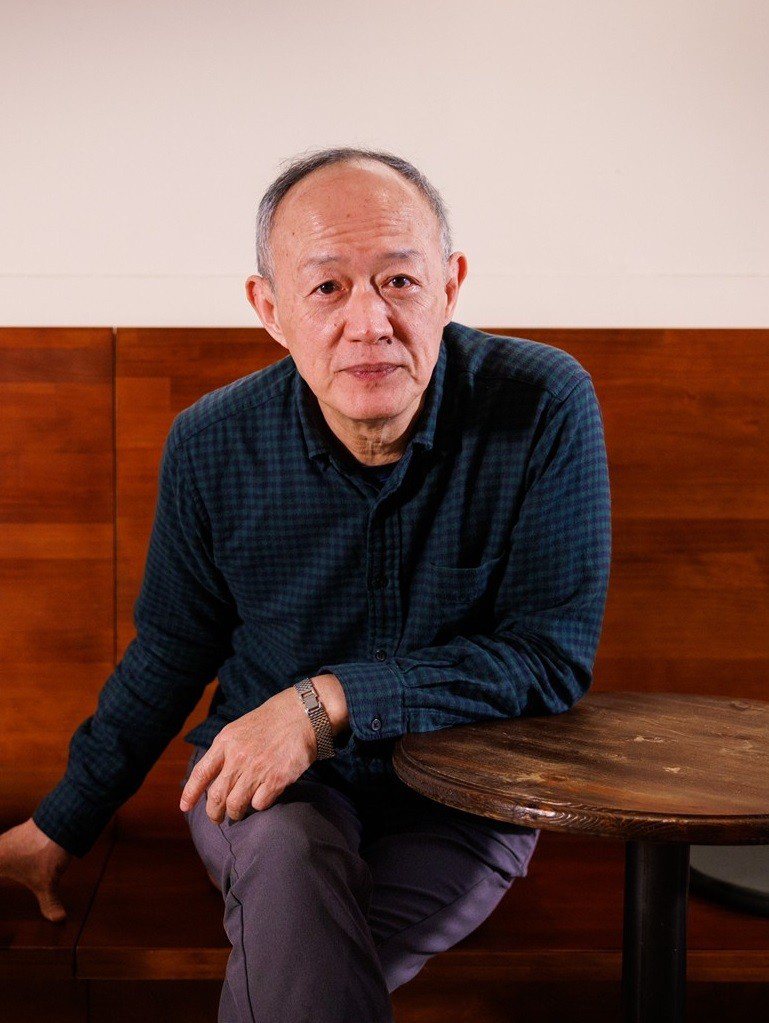

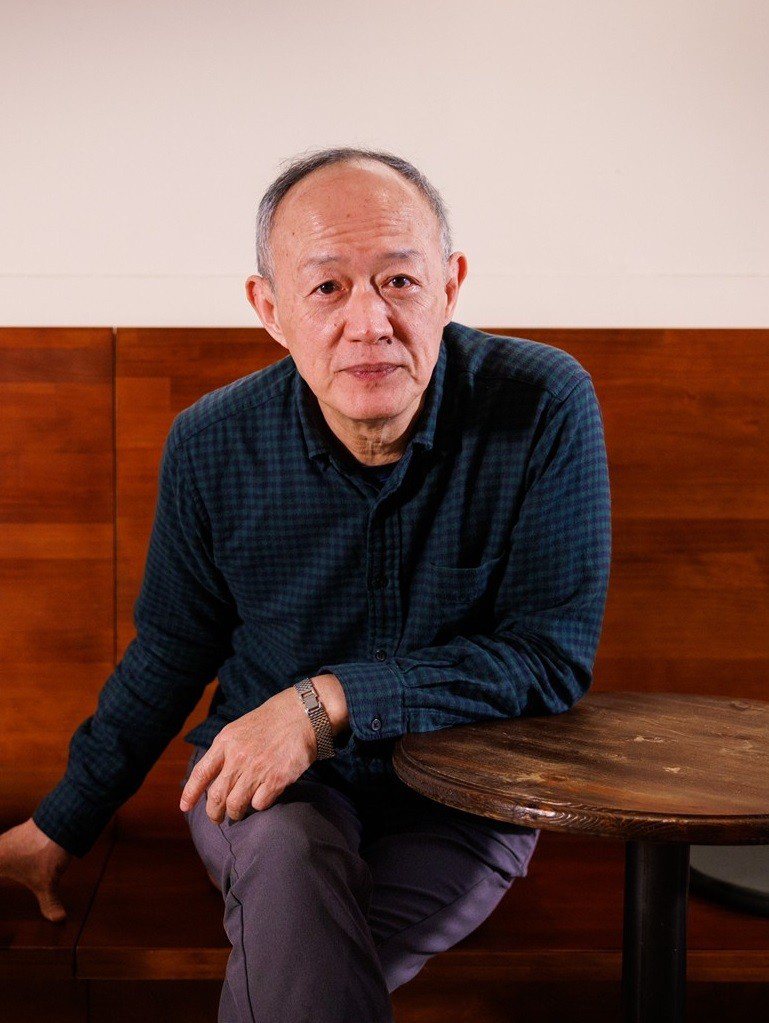

金士傑回憶青年時期的文藝大夢,裡頭多是對生命和本質的叩問,成了他的創作起點。攝影/沈昱嘉

金士傑回憶青年時期的文藝大夢,裡頭多是對生命和本質的叩問,成了他的創作起點。攝影/沈昱嘉

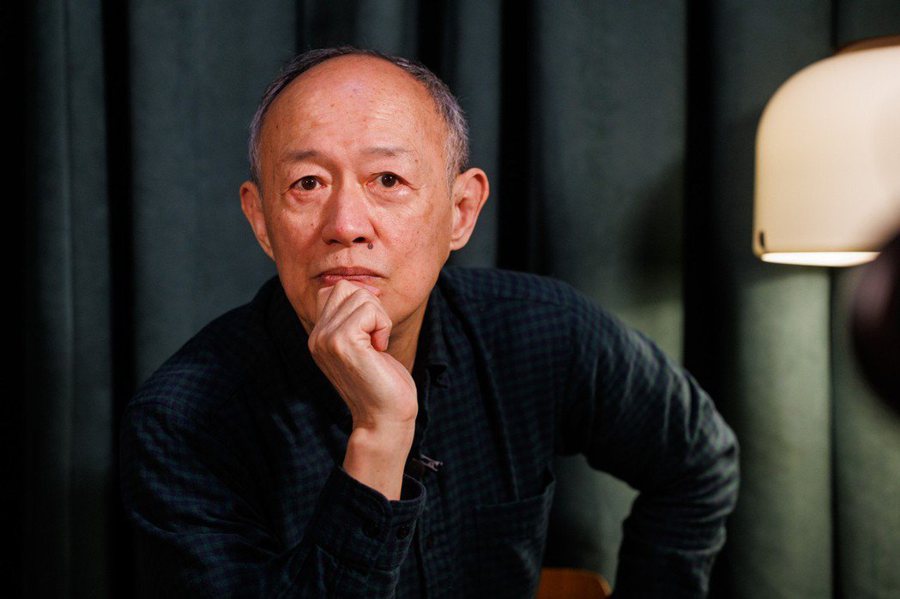

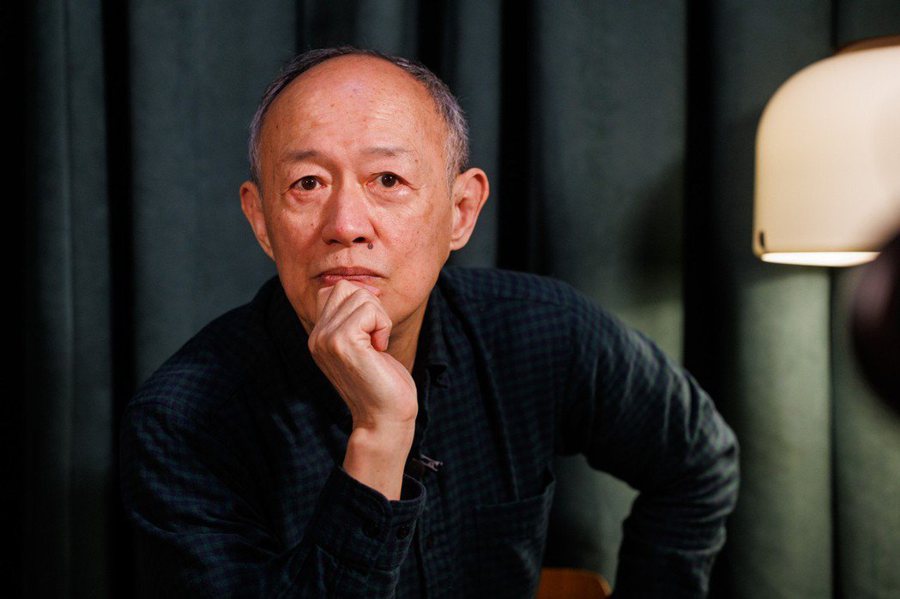

戲劇生涯近半世紀,金士傑仍嘗試著透過戲劇講述生命、完成自小做的各種美夢。攝影/沈昱嘉

戲劇生涯近半世紀,金士傑仍嘗試著透過戲劇講述生命、完成自小做的各種美夢。攝影/沈昱嘉

聽故事長大的童年

那是1950年屏東東港的眷村,我在裡面待了二十年,讀完屏東農專、當完兵我就到台南牧場工作,一年半之後到台北來,從此就落腳台北了。小時候的東港沒有電視機、非常美好,爸爸媽媽都在,都是盛年。我們住的眷村不像電視演的那樣每家都是挨著,那是個日本形式的建築,牆壁很厚,有些家戶門口還有院子,草鋪得非常漂亮。

我很喜歡我們家有院子,那代表可以養雞鴨鵝或小兔子,可以在裡面跳繩、打紙牌或爬樹,很多快樂的活動。但對我來說最美的還是一些年長的叔叔伯伯、老士官在大榕樹底下說故事的時刻,《七俠五義》《包公》《封神榜》 ,經過他們的嘴巴說出來都變得好聽,大榕樹的樹根就是我們小孩子的板凳,坐在上面,把屁股擱得歪歪倒倒的,圍繞著聽,那比現在人看電視還過癮。聽故事是我當時最快樂的事。

那時東港有兩個小小破爛的戲院,叫大舞台、小舞台,是我們小朋友給它取的外號,台語片、國語片、洋片、日本片都有。對我們家來講,看電影是個大事,每次去戲院前,全家人都非常緊張:「趕快先去小便、沒有小便不要去喔!不要看一半你才說什麼要去小便。」每次赴約,我就坐在我爸爸腳踏車前的架子上,很激動很滿足。

但因為當時大家生活過得比較規矩節儉,爸爸不常讓我們看電影,大概一個月只能去個兩次,剛好眷村裡很多軍眷,所以每個禮拜天上午都會有「招待場」,那些叔叔伯伯們可以免費進去看電影,我們小朋友也想看免費電影啊,就站在戲院門口,一看那叔叔伯伯過來,我頭就靠過去,好像跟他有關係,身體碰一下他,好像他牽著我,就自己這樣表演了一下,讓那門口撕票員覺得「喔!是他帶我進來的。」這些都成為我很有趣也很美的童年記憶。

金士傑童年在東港的眷村裡長大,他回憶那是段美好歲月。攝影/沈昱嘉

金士傑童年在東港的眷村裡長大,他回憶那是段美好歲月。攝影/沈昱嘉

回憶童年,金士傑滿是笑意,眷村的家庭生活總為他想念。照片提供/金士傑

回憶童年,金士傑滿是笑意,眷村的家庭生活總為他想念。照片提供/金士傑

金士傑童年在東港的眷村裡長大,他回憶那是段美好歲月。攝影/沈昱嘉

金士傑童年在東港的眷村裡長大,他回憶那是段美好歲月。攝影/沈昱嘉

農專做起文藝大夢

初中畢業時我本來考上高中了,但同時間我又報名專科,想讀五專,因為我知道讀高中要面對一個可怕的事情,就是聯考,我心裡對聯考討厭至極。當時我跟哥哥住同一個書房,他大我兩年,我還在初中時,他正在面對高中的學業壓力,我就看他天天在那K書,眼睛因為睡不飽都是血絲,有時候坐書桌前打嗑睡,就這樣撲通一下睡著了,那因為我們家是日本房,只要媽媽從遠方走來,就能聽到一點聲音,已經熟睡的哥哥,只要聽到媽媽起來,幾乎是跟媽媽開門的同一時間,他就張開眼睛拿起書看,我在對面看著:哇!這功夫很難練啊!

當時我就想,我將來不要這樣子,弄成這樣幹嘛啊?活得太慘了。其實我個性不是這麼謀反的,我喜歡隨和一點,躲在群眾裡頭,但我就是毅然地做了要去讀專科的決定,屏東農專在當時不管聲譽還是品質都還不錯,考上後家長們也覺得念這裡挺好,就讀了。

但其實我沒有把課業太放在心上,因為我志不在此,所以大多是敷衍過關,其他時間都花在我最喜歡的課餘活動:去逛書店、看電影或打籃球,農專要念五年,那是年輕人最青春的時候,但我一個女朋友都沒交過,當時就醉心於讀那些課外書,文藝青年大夢就開始了。

因為我媽媽是虔誠的基督教徒,所以我從小就會跟著她上教堂,接觸很多聖經故事,那些故事都很奇妙,有個人在魚的肚子裡、有個人從肋骨裡長出來了,還有一個人被釘在十字架上、有個人死了又活了,這些故事相當刺激我的腦袋瓜,等我稍微再大一點,很多問號就開始冒出來:什麼叫生、什麼叫死?什麼叫天堂、什麼叫地獄?什麼叫作永遠?這些強烈地讓我心裡不安又揮之不去。

我那是一個沒有電視的時代,沒有這麼多餘興節目,因此有許多留白的時間,我就常待在院子裡發呆,望著滿天星斗想提出一些天問,而提出天問的那個少年的我好像一直沒有改變過,到我在農專讀書時,就會去看別人不見得愛讀的一些課外書,像是哲學、神學、心理學、人類學那些玩意。沒有老師跟我提問,我就自己提問,再自己找答案。

現在想想這是不錯的一件事,因為讀書是自己要的,而且自己規劃、出考題給自己,跟我後來的創作其實是疊在一起的,我創作的開始也是來自於某種思考上的不安。可能也是好運,如果我在高中聯考的學校裡過日子,我一秒鐘都讀不到這些書,所以即便我沒有進科班的學校讀書,我也不嫉妒人家,因為我想,搞不好我的讀書系統還比你們學校更寬闊,因為我不會為了學分服務,我是為我的問號服務。

讀農專出身的金士傑在成立「蘭陵劇坊」前,做過各式工作,無形間也成了他的生命養分。攝影/沈昱嘉

讀農專出身的金士傑在成立「蘭陵劇坊」前,做過各式工作,無形間也成了他的生命養分。攝影/沈昱嘉

金士傑回憶青年時期的文藝大夢,裡頭多是對生命和本質的叩問,成了他的創作起點。攝影/沈昱嘉

金士傑回憶青年時期的文藝大夢,裡頭多是對生命和本質的叩問,成了他的創作起點。攝影/沈昱嘉

舞台上近半世紀生涯,金士傑(前)對創作的熱情始終沒變。照片提供/金士傑

舞台上近半世紀生涯,金士傑(前)對創作的熱情始終沒變。照片提供/金士傑

創辦蘭陵的起點

這種對知識很飢渴的狀態一直維持到我當完兵,後來我去台南的牧場養豬,再後來到台北做些苦力零工。成立「蘭陵劇坊」前,我以各形各狀的行業來從事我的文藝青年大夢,像是搬沙發、扛地毯,守倉庫、趕豬、餵飼料,這些零工在當時都算是我的副業,幫我賺了錢,在我回到家休息、洗完澡後,拿出來讀的書才是我的主職。

「蘭陵劇坊」成立時我還不到三十歲,這個起步其實算晚了,因為我不是讀戲劇出身,所以我早前好些年是在基督教藝術團幫忙,當時劇本是張曉風編寫,團隊是她先生林治平教授組織,1974年的台北,大概只有他們的作品是被大家期待的,那種不斷推陳出新的狀態和追求藝術突破,讓很多人才都擠到他們那邊去,我也在那學到一些東西,1980年我就正式成立了「蘭陵劇坊」,開始做跟創作有關的活動。

我那時是蘭陵的召集人,每一齣戲由我來策畫、導演跟編劇,是統籌,也是打雜,還是皮條客!我路上只要看到不錯的人,就會上前問:「要不要來我們蘭陵啊?」看完人家演出就跑去後台跟人哈拉,誇獎對方一番,他就覺得欸這個陌生人言之鑿鑿,好像我那麼一點小小手藝被他全看到了,有種被賞識的感覺,有時候我們就留個電話。

其實我個性不是會主動打電話給別人的,但蘭陵成立時,我不客氣把他們的電話全打了。那些人確實不是普通容易的人,倔得不得了,非常賞識你但不見得覺得我要跟你來做這工作,因為非常現實的是:「你有錢嗎?」

說真的,當時我自己都吃不飽,我在那扛東西做苦工,賺的錢都是很輕的,風一吹就跑了,我連養自己都很小心,但是我心中一點都不猶豫,我就是覺得搞戲劇不需要錢。不說別的,現在此刻這一秒鐘,我在你面前,我要開始演了,我演完之後會說:「你願意付費就付費,剛才我那十分鐘就是在演出。」這個舞台可以在馬路上、可以在火車站,也可以在家裡客廳,任何地方我都可以去賺錢,完全不覺得丟臉,且我會讓你覺得你錢丟得多值得,而那就是我喜歡的。

蘭陵劇作《懸絲人》。圖/蘭陵劇坊提供

蘭陵劇作《懸絲人》。圖/蘭陵劇坊提供

金士傑回憶青年時期的文藝大夢,裡頭多是對生命和本質的叩問,成了他的創作起點。攝影/沈昱嘉

金士傑回憶青年時期的文藝大夢,裡頭多是對生命和本質的叩問,成了他的創作起點。攝影/沈昱嘉

首檔演出引發轟動

蘭陵第一個演出叫《荷珠新配》,當時媒體、藝人都對我們非常支持,可能台北的舞台上,突然來一票生力軍,有種久旱逢甘霖的感覺。《荷珠新配》是個老京劇段子,一個很短的玩笑戲,我看完心中滿有感的,就把老劇拿來對照,看哪些我要留、哪些我要換成別的,編織出另一個比較現代化的結構。

寫到第四場最玩笑跟滑稽的戲時,朋友就建議我請幾個演員先來念念劇本,當時來了幾個世新的陌生面孔,一個叫李國修、一個叫李天柱,兩個人上去讀,一讀我們全部人就翻倒了、笑歪了!他倆在台上耍寶,一點也沒客氣,咕唧來咕唧去,李國修那個身體翻來倒去的,簡直不像人,像個節肢動物,太好玩了!

看完那場戲大家樂不可支、信心大增,回家沒幾天就把劇本完成了,開始正式排。劇本裡用了一些很好笑的現代化處理,老戲包裝,音樂全都古典,但中間穿插一些流行歌曲像《榕樹下》,一個嗩吶在那邊吹。反正古跟新揉合在一起,亂七八糟的一個景觀,荒唐有趣地出現在大家面前。

重要的是演員的表演都流暢自然,因為我們上了一年半吳靜吉指導的表演課,大家都對肢體表現、站在人前表演的理解不一樣了,我們特別不肉麻、特別不話劇腔,就好像生活裡面講話,不像在演戲了。在南海路藝術館,我看見前面幾排觀眾笑到沒有一個坐在椅子上,多少年來沒有這樣過,他們都瘋了。

台北藝術館演出的舞台劇《荷珠新配》,當年在蘭陵劇坊整排。圖/聯合報系資料照

台北藝術館演出的舞台劇《荷珠新配》,當年在蘭陵劇坊整排。圖/聯合報系資料照

金士傑(右)指導李立亨(左起)、羅北安、李永豐以讀劇方式呈現《荷珠新配》。圖/聯合報系資料照

金士傑(右)指導李立亨(左起)、羅北安、李永豐以讀劇方式呈現《荷珠新配》。圖/聯合報系資料照

不走大家期待的路

《荷珠新配》成功後,大夥其實期待蘭陵可以繼續走那種「舊戲新解」的路線,讓古老的文化在我們手上不但沒有斷,還能有新的面貌。我有一部分這樣的文化責任,但沒有完全,之所以這樣講是因為我不喜歡被人家扣帽子,一旦被扣帽子就要做民族英雄,我不喜歡當民族英雄,我喜歡當一個不要按時間打卡上班的人,我不喜歡被體制約束,我想自由發揮,不要去規定我的問題要朝哪個方向想。

可能也是不夠合群的這種個性,造就蘭陵好幾個戲的風格常跳來跳去,你以為接下來要搞這個戲了,結果搞了西方的默劇,還是歌舞劇,或是後現代的符號劇。原因就是我不想變成某種東西的代言人,不想成為那種專家,我喜歡到書店裡頭晃,找我要讀的書,為我的興趣服務。

1991年,成立十年時蘭陵解散了,大家解甲歸田,蘭陵的子弟兵也開枝散葉 ,李國修出去組織了「屏風表演班」、劉若瑀的「優人神鼓」,接著趙自強的「如果兒童劇團」、李永豐的「紙風車劇團」,還有果陀、表演工作坊、綠光劇團、金枝演社、台南人劇團等等,這個開枝散葉也讓我心情打得滿開的,就是我沒有這個門戶之見,因為每一個家幾乎都跟我們沾親帶故,我也不分誰是直系旁系,反正有需要我們就幫忙,彼此也互相流動。

我覺得這是健康的,他們出去了,這棵樹反而變得更壯大,對於台灣戲劇的提供也會更豐富,更開闊,因為他們每個人是不同的。不同的人生態度、價值觀和生命感受都會造就出不同的作品、指導出不同的子弟兵,就藝術來講,不同是好的,同,你要小心了,那可能會故步自封、停止進步,還有太多的自我主義會發生。

舞台上近半世紀生涯,金士傑對創作的熱情始終沒變。照片提供/金士傑

舞台上近半世紀生涯,金士傑對創作的熱情始終沒變。照片提供/金士傑

「蘭陵四十」再述生命故事

1983年蘭陵曾推出一齣戲叫《演員實驗教室》,在蘭陵四十這一年,我們重新演出了這齣戲,這戲有相當濃厚的蘭陵風味:集體創作、集思廣益且發自生活,把生活的原樣搬上台,也回頭向生活鞠躬。當年台上十多個演員,如今每個演員年紀都很大了,故事自然也跟當年不同,可能是回顧一個失戀的故事、一個家變的故事,當事人的生命態度將會改變故事的敘述方法。

整齣戲的第一句台詞就是我,我演的是開場白:「我七十歲,家裡有老有小,老的106歲,小的小學五年級。我這工作沒有退休金、沒有終身俸,為了養活家裡老小,我這些年時不時就飛到對岸去拍一些片子賺點錢,也就時不時會進出機場,因為捨不得離開家呀,每回在機場碰到家長帶一個孩子跟我擦身而過,聽到孩子叫一聲爸爸,我的眼睛就緊緊盯著那孩子,那視線就分不開,心如刀割。」

我講的是我的台詞,也是我生命的真實,到這個歲數的我的某一個狀態。當這故事敘述往下走的時候,會引導出另外一個生活故事出來,我沒有虛構一個字,台上每一個人都是這樣,但每個人的故事方向和敘述方式都不同,也讓這齣戲變得有趣。

蘭陵劇坊40周年再繹代表作《演員實驗教室》,導演金士傑說,戲的結尾有個簡單的小歌曲「謝飯歌」,許多觀眾在聽到時都淚流不止。圖/聯合報系資料照

蘭陵劇坊40周年再繹代表作《演員實驗教室》,導演金士傑說,戲的結尾有個簡單的小歌曲「謝飯歌」,許多觀眾在聽到時都淚流不止。圖/聯合報系資料照

金士傑導演領軍、《演員實驗教室》彩排。記者王聰賢/攝影

金士傑導演領軍、《演員實驗教室》彩排。記者王聰賢/攝影

戲劇生涯近半世紀,金士傑仍嘗試著透過戲劇講述生命、完成自小做的各種美夢。攝影/沈昱嘉

戲劇生涯近半世紀,金士傑仍嘗試著透過戲劇講述生命、完成自小做的各種美夢。攝影/沈昱嘉

孩子讓心變得柔軟

老實說,我本來大半輩子是不在乎銀子這件事的,但自從年老成婚、生子,一輩子不跟金錢打交道的我也開始屈就,怕自己有生之年的時間不那麼長,我這做父親的得給他們一點溫飽,提供我能提供的。因此在接片上就打寬了一些限制,沒那麼寬但稍微寬了,所以公公也演、婆婆也演、爸爸也演、媽媽也演。

但我有個對自己不利的限制,就是每次劇本拿給我看,一旦拍攝天數超過十幾天,我就知道這個接不得了。我老了、心軟了,離不開我孩子太久,我想他們,所以我變成江湖上一個很奇怪的串戲大王,常有人問「你怎麼每個戲都是去客串?你就不能好好正經演個什麼嗎?」天知道我就是做不到,要跟孩子分開這麼久,太可怕了。

我想,賺多賺少都是賺,我不想賺那麼多,賺一點也夠活、夠用了。以前我不碰手機跟平板,後來我開始晚節不保,遠行時就學著用手機跟孩子們視訊,「你看爸爸在刷牙,看到我沒有啊?」前陣子有些問題住院了幾天,也被我家孩子逼著要學打字,問我幹嘛幹嘛,結果光要回個:「我還好,該睡了吧。」就花了我十多分鐘。

其實我人生沒什麼計畫,有的話就是「繼續活著」吧。日進斗金是好事,當然也不見得很好,有的人賺太快,不見得消化得了,他會不認識錢,不懂什麼叫價值,對我來說,你這一輩子為了什麼走,才是更重要的。

金士傑笑說現在為了孩子,不想花太長時間出遠門拍戲,成了眾人口中的「串戲大王」。攝影/沈昱嘉

金士傑笑說現在為了孩子,不想花太長時間出遠門拍戲,成了眾人口中的「串戲大王」。攝影/沈昱嘉

金士傑仍不斷回看生命,透過不同型態的說故事方式展現真實。攝影/沈昱嘉

金士傑仍不斷回看生命,透過不同型態的說故事方式展現真實。攝影/沈昱嘉