採訪、撰文/陳昭妤 攝影/李政龍 照片提供/聞天祥、金馬執委會、報系資料照

拉著媽媽衣角,男孩亦步亦趨地進了稱不上新穎的戲院裡,將小小身軀安置在窄窄的椅子裡。眼下電影已經演了半部過去,男孩絲毫沒躁動,僅是專注盯著銀幕裡一到夜晚就幻化為蛇身的王子,小拳頭微微緊握,沁出汗水。片尾字幕跑上,沒清場,他靠著媽媽繼續坐著,又從頭看起來,電影於此拼湊完整,刻進男孩的腦海深處。

坐在金馬放映室中,聞天祥遙望著這個六歲就愛上看電影的男孩,有些懷念。他還記得那第一部讓自己大開眼界的電影叫作《蛇王子》,帶點獵奇的開端像個預言,為他曾想著將會當個國文老師、平凡度日的生命,敞開了意料之外的可能。

四十多年過去,他咀嚼電影、化作上萬文字,成了知名的影評人、影展策展人、電影系教授,亦是從侯孝賢到李安都信賴依靠的金馬執委會執行長。今年,再拿下了表彰默默為電影貢獻之人的「楊士琪紀念獎」。對這全新的里程碑,他開玩笑說:「我總覺得我還太年輕,拿這個獎是不是有點太早!」

聞天祥獲楊士琪紀念獎。圖/楊士琪紀念獎委員會提供

聞天祥獲楊士琪紀念獎。圖/楊士琪紀念獎委員會提供

但回看意料之外的這一路,他又忍不住感性起來:「我其實才華非常有限,也一直不是很勇敢,我很需要一些有想像力跟愛起鬨的人在旁邊刺激我,真的要感謝或讚賞的話,其實應該是獻給我身邊的這些人。」他謙稱自己就像是在電影殿堂裡負責打掃、換水的雜工,「告訴經過的你們:『這裡很不錯喔!要不要進來看看呢?』如此而已。」

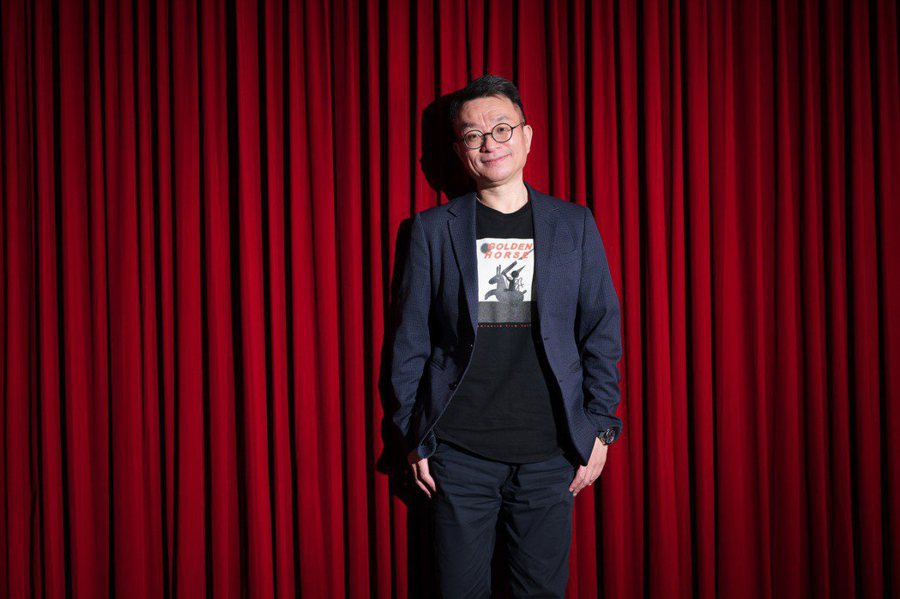

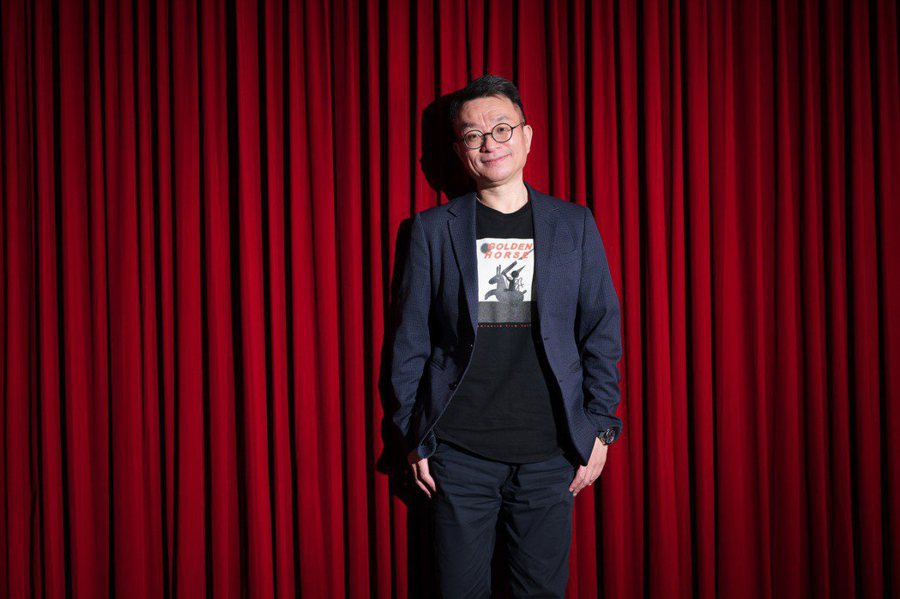

從影評人到金馬執委會執行長,聞天祥對電影的熱愛始終如一。記者李政龍/攝影

從影評人到金馬執委會執行長,聞天祥對電影的熱愛始終如一。記者李政龍/攝影

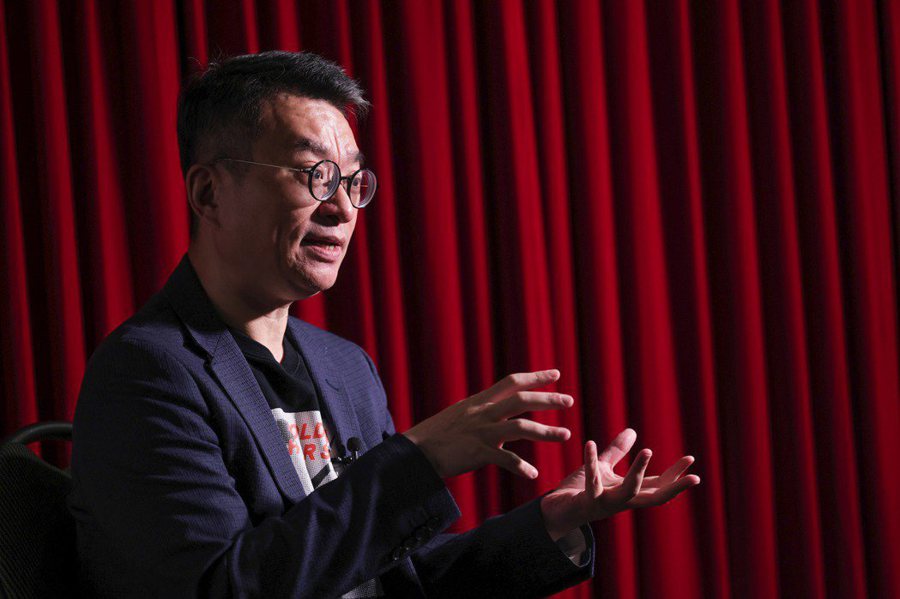

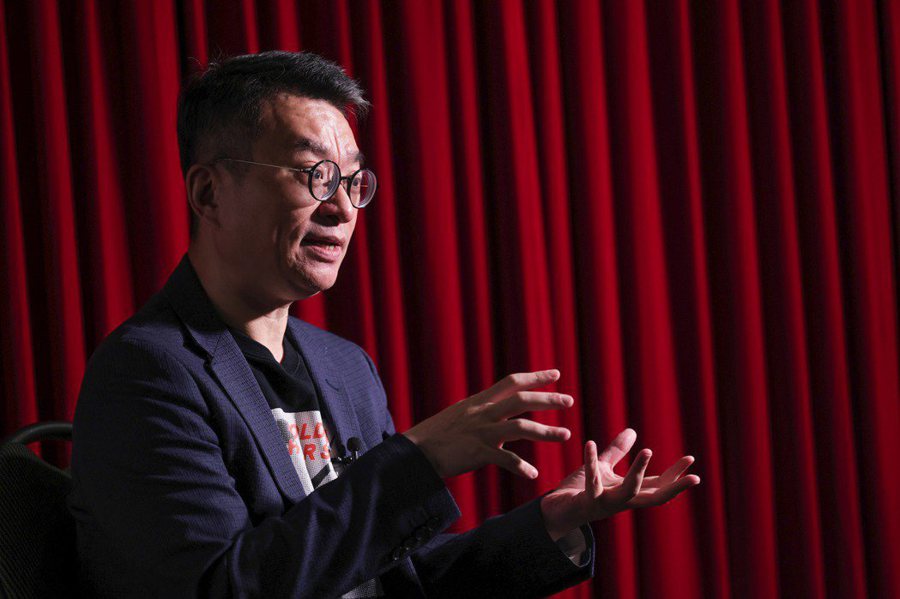

電影讓聞天祥找到自己的影評人天職,也伴他走過人生高低谷。記者李政龍/攝影

電影讓聞天祥找到自己的影評人天職,也伴他走過人生高低谷。記者李政龍/攝影

電影讓聞天祥找到自己的影評人天職,也伴他走過人生高低谷。記者李政龍/攝影

電影讓聞天祥找到自己的影評人天職,也伴他走過人生高低谷。記者李政龍/攝影

安靜寡言的男孩

口條流利、思路清晰,是聞天祥在鏡頭前給人的形象。擔任金馬執委會執行長14年來,總能見他在金馬獎後台,穩健地為眾人解釋評審過程、得獎原因,又或是站在電影系講台上,幽默靈動地為學生們教授電影史。但兒時的聞天祥並不覺得自己有可能成為這樣的大人。

「我小時候是那種你把我放在一個地方,幾個小時後你再回到原地,會發現我還是在那安靜地等,那樣的小孩。」就連暑假到親戚家打工,因過於沈默還一度被誤認口語表達有障礙。「我屬於很需要察言觀色的類型,每當去到一個新環境,因為不知道它是什麼狀態,我不會調皮吵鬧,而會非常安靜地去觀察,所以我從小就是那種很容易被忽視的乖孩子。」

透過文字,寡言的男孩彷彿找到能安心置放自我的磚石。他挨著格子,一筆一畫疊起,終為自己造出獨特的生命之牆。也就在讀建中時,聞天祥的導師看出他對電影的熱愛,默許他可以在週記裡寫下電影心得。某回他悄悄丟進校刊投稿信箱的影評,讓他得到學長回贈第一張金馬影展電影票,於此再拉開了他對藝術電影的認識,也讓他往更深的地方走去。

聞天祥說兒時的自己不善言詞,如今的口條是被各影展、講座主持訓練出來的。記者李政龍/攝影

聞天祥說兒時的自己不善言詞,如今的口條是被各影展、講座主持訓練出來的。記者李政龍/攝影

2016年聞天祥(左)為侯孝賢主持《青梅竹馬》的映後座談。圖/金馬執委會提供

2016年聞天祥(左)為侯孝賢主持《青梅竹馬》的映後座談。圖/金馬執委會提供

成為影評人的起點

1986年,16歲的聞天祥向當時的《世界電影雜誌》投稿了《英雄本色》,那是他第一篇被公開刊物採用的影評,「我到現在都覺得《世界電影》對我有恩,因為他們是在我最年輕時用我稿子的人,那是一個很大的鼓勵。」上大學後,聞天祥誤打誤撞寫了當時還沒太多人討論的《麻雀變鳳凰》,寄到《中時晚報》後意外被採用,也開展出在報紙連載影評的機運。

「當年沒有網路,報紙的影響力最大,所謂『第一線影評人』指的就是在報紙影劇版有塊地盤。也多虧沒什麼人寫這部片,我先寫了,又剛好搭上時效吧,就被刊出來了。」能和當時自己憧憬且崇拜的影評人們擺在同個版面裡,對聞天祥是另一鼓舞,隨後他再投稿《自由時報》,素未謀面的主編收稿後寫來一封信:「不要以為你年輕,你寫的其實比很多前輩們都還好,要記得,好好地寫下去。」

這一激勵不得了,「我那之後幾乎是卯起來寫。」就在大學畢業前夕,當時負責《聯合報》影劇版的記者藍祖蔚打了電話過來,「那年代聯合報是影評重鎮,所有最有力量的發言都發生在那裡,從焦雄屏到黃建業老師,一直到李幼新、蔡康永跟易智言等,都是當時的固定寫手。」

帶著整理好的影評作品集,他誠惶誠恐地前往赴約,飯局裡,坐在一排資深前輩中,還在念大學的聞天祥顯得有些乳臭未乾,「藍Sir看過後就叫我試寫一部波蘭片《審問》,現在回想起來,這片名跟我當時被眾影評人包圍的處境根本一模一樣。」

沒意外地,寄出稿子後沒多久就收到回覆:「你之後就來幫我們寫吧!」隨著在《聯合報》站穩腳步,諸如《民生報》《星報》《自立晚報》《工商時報》等也都上門邀稿,讓聞天祥笑說:「不同立場的媒體在我身上好像都統一了。」但這過程也讓他更認定:文字是最公平的媒介,「它不會因為你的年紀或學經歷背景,而對你有差別待遇。」只要具備足夠才華,就有機會能證明自己。

為不同風格的刊物撰寫影評,讓聞天祥訓練出快速讓不同受眾理解艱澀知識的能力。記者李政龍/攝影

為不同風格的刊物撰寫影評,讓聞天祥訓練出快速讓不同受眾理解艱澀知識的能力。記者李政龍/攝影

對聞天祥來說,好片爛片都有看的價值,他最怕的反而是風格不明的平庸之片。記者李政龍/攝影

對聞天祥來說,好片爛片都有看的價值,他最怕的反而是風格不明的平庸之片。記者李政龍/攝影

聞天祥笑說自己講話和寫作是兩種風格,前者較隨性,後者偏嚴謹。記者李政龍/攝影

聞天祥笑說自己講話和寫作是兩種風格,前者較隨性,後者偏嚴謹。記者李政龍/攝影

深入淺出的寫作功力

自小就著迷文學,聞天祥飽覽群書、涉獵的電影從通俗到藝術皆不限,細看他寫下的每篇影評,旁徵博引卻不掉書袋,他笑說這應和自己非科班出身有關。早在讀高中時,聞天祥就拚命挖掘各種和電影沾得上邊的書籍,李幼鸚鵡鵪鶉撰寫的那本《威尼斯影展、坎城影展》,儘管只是介紹電影,都能讓年少的他讀得滿是滋味。

而後念輔大中文系時,聞天祥見校內竟然連電影社也沒有,幾個同學起鬨下,他再成了發起人。「搞電影社時,因為沒有老師帶,都是自己開讀書會,我那時就發現,很多電影書舉的例子其實不是艱深,而是少見,對學電影的人來講或許是理所當然的經典,但要怎麼讓沒看過的人也能輕易理解,我當時的做法就是選用大家比較熟的或看過的電影去講解。」

寫影評的過程中,聞天祥亦不斷嘗試各種類型的書寫,從近乎學術式的雜誌《電影欣賞》,到報紙副刊裡偏向散文的寫法,再到為《幼獅少年》操刀,以淺顯易懂的筆法為青少年介紹影展、電影史和拍攝技法等,「這些訓練讓我養成下筆前會先去思考受眾是誰,不論在寫作或教學,都試圖找到一個可以和大家溝通的管道。」

如同站在講台上,面對可能讓學生瞌睡連連的主題,聞天祥也能快速吸引學生聆聽,曾當過聞天祥學生的校友就回憶:「老師講課超幽默,他的課永遠是爆滿的!」聞天祥聞言笑說:「我上課就喜歡講一些八卦,讓氣氛輕鬆一點,不然很無聊,如果你永遠都講那些上古時代的東西,還要求這些年輕人都要看過才能來上課,那太強人所難了。」他舉例先前在談到「章回體電影」時,他便推薦學生去看上映中的《世界上最爛的人》、要理解「寫實敘事」,那就去看看討論度最高的《在車上》。

「我始終覺得,電影院就是最好的教室。我當年看一個影展就比一整個學期學到的還多。」正如他一路以來,不僅因電影習得養活自身的技能,也從中看懂了自己的人生。

聞天祥(左二)就讀輔大中文系時創辦了電影社。圖/聞天祥提供

聞天祥(左二)就讀輔大中文系時創辦了電影社。圖/聞天祥提供

非科班出身的廣泛涉獵讓聞天祥擅長深入淺出地解釋電影知識。記者李政龍/攝影

非科班出身的廣泛涉獵讓聞天祥擅長深入淺出地解釋電影知識。記者李政龍/攝影

聞天祥主持的「金馬影展選片指南」講座總是吸引大批影迷聆聽。圖/金馬執委會提供

聞天祥主持的「金馬影展選片指南」講座總是吸引大批影迷聆聽。圖/金馬執委會提供

聞天祥主持的「金馬影展選片指南」講座總是吸引大批影迷聆聽。圖/金馬執委會提供

聞天祥主持的「金馬影展選片指南」講座總是吸引大批影迷聆聽。圖/金馬執委會提供

聞天祥幾年前發起舉辦「金馬奇幻影展」,為金馬影展找到更多可能性。圖/金馬執委會提供

聞天祥幾年前發起舉辦「金馬奇幻影展」,為金馬影展找到更多可能性。圖/金馬執委會提供

媽媽的電影啟蒙

聞天祥父親在他念小一前就過世,隻身撐起家計的母親,靠著開設檳榔攤養大他和弟弟。儘管小學開始就得早起幫忙,放學後還得幫媽媽顧攤,彼時的聞天祥卻沒太多怨言。「我媽媽雖然書念得不多,但一直把我們顧得很好,所以我從不覺得自己比別人孤獨或是窮,一直是在一個很幸福的狀態裡。」

他回憶當時檳榔攤設置簡單,屋簷下擺張桌子就成店面,媽媽坐在那熟練包著檳榔,賣給早起的鐵工廠工人們。小小聞天祥下課後就幫著收攤,母子倆再一塊踩著夕陽走到電影院前,「那時板橋算是郊區,看電影非常便宜,所以小時候沒事就是去戲院。」瓊瑤的三廳電影、邵氏武俠片、黃梅調電影,甚至是姚鳳磐的鬼片系列都為他著迷。他記憶中的媽媽非常喜歡和他討論劇情,兩人甚至會爭論哪個女演員比較漂亮,「我媽媽就喜歡甄珍嘛,那我小時候喜歡林鳳嬌,常常就意見分歧。」

但那段和媽媽一塊看電影,再說說笑笑牽手回家的畫面,深深烙刻在聞天祥心底。

聞天祥(左)自小就成熟獨立。圖/聞天祥提供

聞天祥(左)自小就成熟獨立。圖/聞天祥提供

考上建中後,媽媽轉作電子廠作業員,他不必再趕回家顧店,於是下課後,聞天祥背起書包、跳上公車,就往西門町電影街跑。「從建中搭公車過去西門町只要十分鐘,剛好可以趕上下午四點半的電影,看完六點多再搭車回板橋的家。」

在那裡,聞天祥開始接觸各種外語片,他仍記得在當時的金獅戲院,也就是現在的新光獅子林裡,那部伍迪艾倫的《開羅紫玫瑰》,「看的當下我真的有種『啪』的感覺,那一刻就覺得,相比文學,電影好像更好玩。」片中愛影成癡的女主角,看電影看到男主角為她走出銀幕,「我當時就覺得這個創意太有趣了,導演在真實的經濟大蕭條背景裡,放進一個虛構卻奇幻的設定,讓我覺得非常厲害!」

血氣方剛的少年,覺得故事精彩又諷刺,多年後回看,才發現那是導演寫給影迷的情書,「就像透過電影在擁抱我們這些愛電影的人,而我也被擁抱到了。仔細想想,我生命裡一直有這種被電影啟發的時刻,可能是被它鼓舞了,也可能是被它推著認識這世界的不同面向,這讓我更相信當電影夠好時,隨著你不同的心境再看,感受都會有所不同。 」

聞天祥自小就對文學有濃厚興趣,高中開始更飽覽各種電影相關書籍。記者李政龍/攝影

聞天祥自小就對文學有濃厚興趣,高中開始更飽覽各種電影相關書籍。記者李政龍/攝影

失親後的慰藉

高二那年,聞天祥的媽媽無預警患上鼻咽癌,短短一年就離開人世。婉拒了親戚的收留,聞天祥選擇帶著弟弟獨自生活,「我媽生前就幫我們安排好所有事了,包括住的房子,還有固定的生活費,所以我們不需要擔心經濟,也可能是身教吧,我都覺得只要能自給自足,那就不需要去依靠別人。」為了證明自己也能過得好,他甚至天天做飯帶便當,「做到後來連同學都開玩笑說:『看起來滿好吃的,可以順便幫我帶嗎?』」

但失去母親,那活生生被挖出的心底空缺,仍讓年少的他感到失落。他無從訴說,只能將自己安放到更多電影之中。「我還記得第一次看侯導的《童年往事》是在升高中那年,當時真的看不懂,他的說故事手法跟一般電影太不同了。」直到兩年後,某回無心看到同部片子,「突然之間,我發現我看懂了某些東西,然後我想:我這兩年沒有白過了,但那不見得是件幸福的事情,因為那來自於你經歷了某些失去和挫折,或因為對這世界有更多理解,所以你懂了。」

就如一樣描寫癌末母親的處境,某些導演選擇制式化地以掉髮痛苦呈現,「但真的經歷過就知道,對病人來說,最痛苦的不是掉髮,而是那種從骨頭裡被啃食的痛楚,更重要的是,作為旁邊的人,你根本無能為力的那個狀態,侯導把它拍出來了,在那個當下,我好像被這個導演召喚並且安撫了,也就是那個時候,我開始相信了侯孝賢。」

侯孝賢作品影響聞天祥甚遠,也陪他面對了許多生命裡的無奈。記者李政龍/攝影

侯孝賢作品影響聞天祥甚遠,也陪他面對了許多生命裡的無奈。記者李政龍/攝影

電影讓聞天祥找到自己的影評人天職,也伴他走過人生高低谷。記者李政龍/攝影

電影讓聞天祥找到自己的影評人天職,也伴他走過人生高低谷。記者李政龍/攝影

珍惜電影帶來的樂趣

誰也沒想到,與侯孝賢的緣分,會這樣延伸到成年之後。2002到2006年間,聞天祥因成功為台北電影節打造出新意,2009那年接到了侯孝賢的電話,詢問「要不要一起來做金馬?」就這樣,他成了金馬執委會執行長,帶著眾人,一路做出蔚為口碑的金馬電影學院、讓影迷為之瘋狂的金馬奇幻影展,再到接手變革、讓人才與業界接軌的金穗獎。完美而穩健的執行功力,在侯孝賢卸下金馬主席一職後,接手的張艾嘉、李安、李屏賓也不願放人。

「其實每一任主席我都跟他們說:我這期做完就結束。但他們還是都把我賣給下任主席。」聞天祥笑了笑,心底仍是感謝這些讓他放手做事的伯樂,一如年輕時看見他的文筆才華,給他機會撰寫影評的每個主編、開設講座讓他有機會訓練口條的黃建業、邀約他嘗試編劇的蔡康永等前輩們。

「他們每個人都不小心就鼓勵我做了某些事情,那也剛好這些事情都非常好玩。我不是什麼很勇於挑戰的人,但比起做了失敗,我更討厭沒去嘗試,事後才來後悔的狀態。」

放映室裡,銀幕光線忽明忽暗,映入聞天祥的瞳孔深處,順著電影畫面流動,他的眼神依舊充滿熱切,「不是每個人都可以把興趣當成工作,這是幸還是不幸也很難說,但我自己有一個信條嘛,如果有一天,我做的事情妨礙到我看電影的快樂時,我就不會做了。」話語落下,他笑了笑,「那幸好,目前還沒發生,我還是一個很容易在看電影時覺得哇真好看!或哇怎麼那麼難看!的人。」

笑聲迴盪在他棲身多年的電影殿堂中,所謂電影信徒的身影也逐漸清晰:他們因著生命蒙受不同的作品召喚,聚集到了此處,發自內心地用文字也好、影像也罷,撐持著這座殿堂的光芒和魅力,他們以為自己終有一天會離開,但日復一日被電影溫柔擁抱著的他們,何嘗不清楚,那是再也離不開的了。

2016年聞天祥(右)主持李安導演的《比利林恩的中場戰事》。圖/金馬執委會提供

2016年聞天祥(右)主持李安導演的《比利林恩的中場戰事》。圖/金馬執委會提供

導演侯孝賢(左)和聞天祥一塊揭曉第五十屆金馬獎入圍名單。記者陳瑞源/攝影

導演侯孝賢(左)和聞天祥一塊揭曉第五十屆金馬獎入圍名單。記者陳瑞源/攝影

聞天祥認為不論任何事,能驅使自己投入的都是有趣的事。記者李政龍/攝影

聞天祥認為不論任何事,能驅使自己投入的都是有趣的事。記者李政龍/攝影