採訪/錢欽青、袁世珮 撰文/袁世珮 攝影/沈昱嘉 圖/黃春明提供

梅雨季的台北,濕得不像話,汲滿水的鞋和濕漉漉的傘,讓五層樓的樓梯格外漫長。

門開處,女主人笑著迎賓,迭聲關心著「有沒有淋濕啊?」那是舊時代的體貼,而88歲的老作家穿著「來去宜蘭」白T,好像隨時可以蹦蹦跳跳,五樓?每天爬。

進入被書圍繞的起居室,窗外的雨氣氤氳化為背景,一張小桌、面對幾把椅子和急切的耳朵,如古早時期的說書會一般。

黃春明的人生故事講起。

採訪/錢欽青、袁世珮 撰文/袁世珮 攝影/沈昱嘉 圖/黃春明提供

梅雨季的台北,濕得不像話,汲滿水的鞋和濕漉漉的傘,讓五層樓的樓梯格外漫長。

門開處,女主人笑著迎賓,迭聲關心著「有沒有淋濕啊?」那是舊時代的體貼,而88歲的老作家穿著「來去宜蘭」白T,好像隨時可以蹦蹦跳跳,五樓?每天爬。

進入被書圍繞的起居室,窗外的雨氣氤氳化為背景,一張小桌、面對幾把椅子和急切的耳朵,如古早時期的說書會一般。

黃春明的人生故事講起。

坐在小桌子後的黃春明是台灣當代重要的文學作家,小說、散文、詩、兒童文學、戲劇、撕畫、油畫各種創作都有,作品被多國翻譯,「兒子的大玩偶」、「看海的日子」等被拍成電影,拿過很多重要文學獎,關心鄉土文化和社會議題,還有個「黃大魚兒童劇團」。

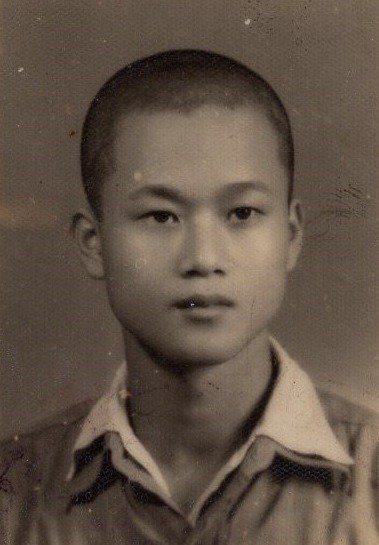

在80多年前,黃春明是坐在說書人對面聽故事的。故事,是他寫作的起源之一。

「我很喜歡聽故事。」黃春明生於日據時代、受日本小學教育,先聽遍了日本桃太郎、金太郎等童謠故事,後來羅東鄉下有位爺爺常到帝爺廟講故事,三國演義、水滸傳、西遊記、封神榜一章回一章回地講,講講就遞呢帽要打賞。

年紀小小的黃春明還不太識字,其實鄉裡那些農民也大部分不識字,但在這樣的口傳故事裡,說話人的表情、語調,都比文字更活,經口語傳播,故事裡的忠孝節義、人倫道德,從三歲小兒到阿公阿嬤,都聽進去了。

「我就在那樣的環境看戲、聽故事。」黃春明回憶,說書人活靈活現的故事,就像寫小說,「對話的語言最重要,因為人的個性不是描寫來的,你把他當時對話的心理,包括臉的表情刻畫出來,才叫深刻。」

除了聽故事,再大一點的黃春明也愛看小說,最早看的是「悲慘世界」,看到感動、看到要哭。

黃春明第一篇發表的文章,是1956年刊於救國團第63期團訊上的「清道伕的孩子」,寫一個叫「吉照」的小朋友,因為被老師罰掃地,從而對當清道伕的爸爸產生質疑,心生自卑。

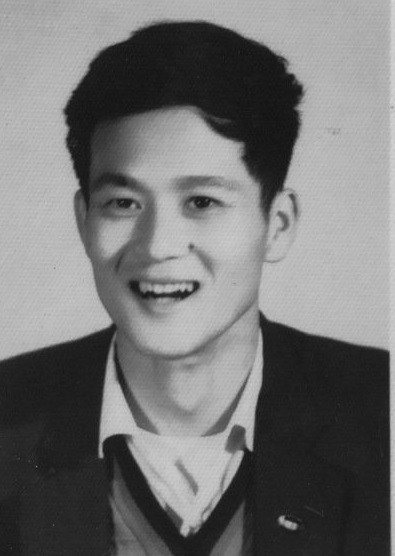

文章刊出時,黃春明21歲,是他就讀屏東師範時寫的,筆名「春鈴」。早個幾年,在他讀初二的時候,也有一位老師對他影響至深。

這位王賢春老師那時26歲,是導師兼教國文。有天她發還作文給學生,但特別對黃春明說:「作文要好的話,最好不要抄。」

「我覺得很冤枉,我沒有抄。我作文好或壞我不知道,但是故事性一定很強。」黃春明那時站在那裡不走:「老師,我沒有抄。」

老師沒繼續和他較真。沒抄的話,平常給乙上,這次給甲下吧。

黃春明還站在那裡:「老師,你心裡一定還以為我是抄的,我真的真的沒有抄。」

不管老師怎麼說,黃春明就覺得老師只是在安慰他,主動要求再寫一篇自證清白,請老師出題。他想:「我也不知道自信是那裡來的,只知道我有很多故事可以寫,我去抓昆蟲、抓魚、拿蛇玩,太多了。」

結果老師出題「我的母親」。

黃春明回:「老師,我的母親死了。」

老師很抱歉,仍鼓勵他寫出對母親模糊的印象。黃春明有點為難,隔天還是交了一篇,只是自己沒信心,沒想到老師叫他過去,他遠遠就看到作文本上的硃記,以及老師泛紅的眼眶。

老師說寫的很有感情,接著拿出兩本邊角都磨圓的書,一本沈從文、一本契訶夫,要愛寫作的黃春明多看看。

這兩本書,不只文學價值,還有其中傳達的人文關懷與現實主義。黃春明說:「所以我一開始就中毒了。」

如沈從文短篇小說「丈夫」就感動到黃春明,後來他寫「看海的日子」,同樣是妓女、是底層的生存,但他給她一個神聖的位置,「全世界哪一個時代沒有寫妓女?但就沒有人像台灣那個寫『看海的日子』的人把妓女寫成這樣子。」那是階級感情,批評者不懂。

回頭來看,雖然黃春明指不出一個對寫作產生興趣的時間點,但就是這麼一關一關扣著來的,是以前的說書人、後來老師的鼓勵和那兩本書。所以他在國家文藝獎得獎致詞時,特別向老師報告「我得獎了」。

因為王老師死了。在上課中被帶走,隔天傳出羅東中學抓到一名匪諜,沒多久就被槍斃了,據說她是共產黨青年南方工作隊員。

黃春明當年到底寫了什麼害王老師紅了眼眶呢?

母親過世時他才8歲,還記得媽媽,尤其是被媽媽打的印象,因為他下面有四個弟妹,頑皮的他就是被殺來儆猴的雞,弟妹們崇拜哥哥能爬樹、抓蛇、上屋頂,轉頭他就被媽媽狠揍。

有一次他玩冬粉,扯一條,反覆吃進去再拉出來,弟弟有樣學樣,結果冬粉從鼻孔嗆出來。媽媽抓了黃春明就打,奶奶出馬護孫,一把推開媳婦、拿走竹枝,「騙我沒當過老母喔,吃飯皇帝大知道不?」

這麼慓悍的奶奶也很有故事。黃春明比畫著:「我奶奶是布袋奶喔,夏天都不穿衣服,搽痱子粉,要這樣把奶奶(胸部)拿起來。」很男性化的奶奶也不怕開輕便車的爺爺,他要不到錢去賭博就喊打,她就敢和他嗆聲:「那你最好打得贏我,若打輸我,你當什麼男人。」

可是這樣的奶奶也有溫柔的一面。當五個蘿蔔頭沒了母親,弟妹們整天哭鬧著要「卡將」(日文,母親),奶奶受不了就說:「你們老母已經到天上做神了,我哪有媽媽可以給你們。」

「我雖然沒有像弟弟妹妹那樣哭鬧著要找媽媽,但是我也會想媽媽的。」黃春明說:「每當我想起媽媽的時候,奶奶那句話就灌進我的耳朵,媽媽已經到天上做神了。」

於是,他隨著那樣的一句話,往窗外看,「有時候看到星星、有時候看到雲,就是沒有看到媽媽。」

那篇作文,就寫了這個故事。

「母親如果不死,黃春明沒有那麼頑皮。」黃春明小時頑皮,到大了也常惹事、或者事惹他。

中學時,他很會畫壁報、打球,也做舞台劇,文武雙全的孩子,那時有位輔導員就跟他說:「春明,你的名字就是要做大事的,春到人間萬象新、明月皓潔照乾坤。」讓小小年紀的他也模模糊糊覺得自己好像很了不起。

這老師說:「路是人開創出來的,兩手要拿兩把斧頭,一把是理想、一把是意志。」還問他對三民主義的想法,又說台灣農民很辛苦,如果有農民主義就更好。

沒多久,這輔導員被抓了,黃春明也麻煩大了,被抓去問。

當兵時,黃春明打軍官,被罰到力行總隊,那裡有來自各省的老兵,都是不聽話被罰來這裡,常常有人想家就鬧營。

黃春明在力行的日常就是替小給水系統挖洞,以倒虹吸的原理讓石門水庫的水分到其他地方。洞要兩公尺寬、兩公尺深,遇石頭、遇水,更困難,他們常常是做一整天,頂著星光走夜路回去,渾身髒兮兮。

種種的生活經驗,以各種形式出現在黃春明的作品中,新作「零零落落」集結了部分詩作。

一如他說話充滿故事性,他的詩淺白帶出故事與深意,黃春明說:「我自己覺得太白了。我跟太太開玩笑,李白叫做李太白,我也是太白。」

詩作名「零零落落」如果以台語發音,有點零散、破碎之意,以國語說,可以指人群、也可以是星空,是黃春明想到那裡、有了感覺,就寫了的。

也許是到野外看到一朵漂亮的花,也許是看到一位小姐抱著貓,然後心裡想著如果自己是那貓多好,黃春明說:「一般人可能不覺得一個女人抱著貓有什麼,但是一個有詩味的人,從那裡找到一個詩的世界,鑽進去。」

黃春明關懷的主題一直是人間,創作的類型卻很多元,外界最常給他的標籤是「鄉土作家」,他手一揮「沒有分類的必要」。就像營養專家對肉的營養分析不管多透徹,吃牛肉並沒有因此吸收更多營養。

「我沒有去思考過我的故事以前用什麼方法、現在是什麼方法,都是自然的,文體有變化也是很自然。」黃春明寫作時並不考慮別人要怎麼認識他,「我就是想寫出來,已經懷胎10月了,不寫出來很不舒服。」

詩集裡,有幽默的,也有讓人心疼的「仰望著」,還有「國峻不回來吃飯」。

作家黃國峻是黃春明的次子,幾年前走了。黃春明說:「當然很難過,但難過不是在那裡哭出聲音、流幾滴淚讓人家看,難過是在心裡、懷念是在心裡。」

終是會自然而緩慢的釋懷。黃春明又說了一個故事,是他正在進行中的小說,一個男人被一頭三腳野豬去了勢,曾經恨的要命,逐漸地可以像在講章回小說一樣說著野豬傳奇,恨,好像消逝了,椎心的痛也是。

他還是會和太太聊起這兒子,說著他「逆向思考」的種種,例如以前他回宜蘭最愛買花生糖吃,兒子也吃,以為兒子愛吃,老爸就多買一點,然後兒子生氣了:「花生糖為什麼要買那麼多?我哪有愛吃,我覺得你不能吃那麼多,所以我才拼命吃掉。」

黃春明笑著喊了一聲「啊,阿彌陀佛」。大約是想起兒子那時的神情。

精彩的一生,豐富的創作,黃春明早受邀拍攝「他們在島嶼寫作」紀錄片系列。據說拍攝團隊跟他磨了10年,黃春明不想拍。

「我要講的不是黃春明的能耐。」黃春明說明不想拍的理由,因為他這一生碰到許多貴人,是這些人成就了他,而這些人都不在了,不是幾句話就能帶過去,如昔日教育廳長陳雪屏、教育部長朱匯森,還有屏東師範校長張效良。

在民國45、46年,黃春明一路從台北師範、台南師範被退學到屏東師範,在交通不便的年代,一個宜蘭人在屏東,還是留學察看的問題學生,結果校長請他到家裡吃飯,很大程度安慰了一位異鄉人。

在屏東期間,黃春明還是打了一次不得不打的架,他的橄欖球踢得好,從台北、台南師範,都是他入學時組球隊、退學時球隊就散了,到屏師再組球隊,和人對賽時,他一句髒話口頭禪惹怒對方,對方提到「LP」,於是相約打架。

黃春明先跑去找導師報備:「老師,我要挽回尊嚴,不能不打。」老師阻止無效,派同學去攔也來不及,黃春明速戰速決已經贏了,老實交代是在蔣中正的畫像後面打的。

老師想了一下說:「好,你這次打架還怕總統看見,就原諒你。」黃春明笑說:「我心裡在笑他白癡,但是那種愛多偉大。」

2017年,已改制的屏東大學頒給黃春明榮譽博士,還把他以前寫給張校長的一封信裱框起來送給他。

「你看,黃春明旁邊都是貴人,我多福氣,所以我關關難過關關過。」但是黃春明要問,若要拍紀錄片,貴人和家人都不在了,偏偏母親是重要影響,如果母親不是那麼早走,自己可能乖一點,「也不一定寫小說,不知道幹那一行去了。」

黃春明除了作家外,也當過電器行學徒、小學教師、廣播主持人/記者、廣告企畫、賣過便當、拍過紀錄片,台灣電視史上最早的「大甲媽祖回娘家」紀錄片是他的作品,他知道紀錄片要忠實地把背景表達出來,那個「傳」才有意義。所以他不想拍文學家紀錄片。

黃春明沒有特別的宗教信仰,但不久前看到天頂月娘如此美,他情不自禁舉手合十就拜了起來。

他想到小時候奶奶一見他手指月亮,就會把他小手拉下來,說著「不禮貌,耳朵會被割掉」,然後抓著他的手合十對月拜了起來,「讓他乖喔,讓他長大會讀書、娶水某」。

相隔80多年後,黃春明再次對著月亮:「我88歲了,一路來雖然坎坎坷坷,身體還是很好、頭腦也很清楚,很感謝你的保庇。」

這一生,他相信人有先天性,所以他可能有文學的傾向,但更相信後天占很大部分。黃春明比喻,像打彈珠,一抽、一放,彈珠橫衝直撞,看它撞到哪裡、最後落在哪裡。

「我們大部分人像彈珠一樣,碰到那裡,碰到怎麼樣的家庭、怎麼樣的老師、嫁到什麼樣的先生,都是像那個釘子一樣。」黃春明說:「我一直感覺,我是撞了一下,落到這個比較有獎的地方來。」中間的釘子,缺一個,他的落點就不一樣了。

88歲的作家日常是什麼呢?老頑童一樣的他自稱「不乖」,怎麼可能給自己條條框框日寫多少字、日行多少步,想寫就寫,也看老電影,關心俄烏戰爭,為電視上專賣老人藥的廣告生氣,還知道韓星勝利的事。

黃春明曾做了一張撕畫,一個老人辛苦一輩子,很累了,蹲下來休息,他問:「我還有多少時間?」時間告訴他:「有多少時間不重要,重要的是你以後還能做什麼。」

黃春明自認也是如此,現在拿筆寫一寫東西還可以,腦筋還沒有休息,「現在的理念是,日日好日。我88歲了,一天醒過來,我又賺了一天。」

因為多了這一天,他又認識了一群冒雨而來的聽眾,還吃到別人送的端午節禮,這是賺到了;即使倒楣吃壞拉肚子,那知道了這東西不能吃太多,也是賺到了。

「就是,日日是好日。」黃春明跟太太說,他們這一代的人在台灣,經過日據、無政府時代的4年,再來國民黨、再來可以選總統,能很和平地看到這些變化,是很幸福的。

那麼,88歲的精彩人生兼時代變化,不該成為一部回憶錄嗎?說書小桌後的黃春明笑說:「都已經寫在小說裡了,去看我的小說,我就在那樣的時代背景裡長大。」