採訪/錢欽青、袁世珮 撰文/袁世珮 攝影/沈昱嘉 圖/國家電影及視聽文化中心提供

「新天堂樂園」電影中,下了課的多多總是跑到戲院裡,窩在放映師艾費多身邊看他操作,陷入一格格膠卷營造的美麗世界。

在台灣,1960年前後,也有一個小男孩趴在美都麗戲院二樓小小的圍欄下,探頭偷看恐怖電影「夜半歌聲」,歌曲「空庭飛著流螢」自此縈繞心中。

電影,貫穿也成就了藍祖蔚,童年裡家中揚起的電影主題曲,一直到後來見證台灣各階段重要的電影發展,如今更在國家電影及視聽文化中心董事長的位置上擔負使命。

「我剛好趕上那個節氣、見證那個節氣。」藍祖蔚如數家珍地說著他經過的那些電影、那些影人、那些幕前幕後的事,「我只是一個說故事的人。」

藍祖蔚在國家電影及視聽文化中心董事長職務上的使命,是找回更多時代記憶、經典電影。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚在國家電影及視聽文化中心董事長職務上的使命,是找回更多時代記憶、經典電影。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚看了一輩子電影、寫了一輩子電影。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚看了一輩子電影、寫了一輩子電影。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚看了一輩子電影、寫了一輩子電影。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚看了一輩子電影、寫了一輩子電影。記者沈昱嘉/攝影

童年裡的電影

藍祖蔚1984年進入聯合報主跑電影新聞,從電影、電視、廣播,一直在影視行業裡,寫了近40年的電影,他的人生裡一直有電影。

「我就是一個標準的影迷。」藍祖蔚有個天然的優勢,在西門町長大,很多同學家就是電影院,他跑電影院實在太便利,「類似『新天堂樂園』多多的感覺吧。」

另一個優勢是父母都愛看電影,有新電影一定去看、看了一定買回唱片。藍祖蔚童年印象裡,每天迎接晨起的是家裡唱盤放著的電影音樂。

童年耳熟能詳的歌,半個世紀過去了,藍祖蔚還是張口就能唱「山歌戀」的「聽見山歌我抬頭望」;「空中小姐」的「我要飛上青天上青天」。

「我跟電影的結緣,早早就在那個視聽環境中寫進了基因。」待藍祖蔚日後與人談起電影時,可以立刻調出腦中的音樂庫連結到電影,拉近對話的距離,「影像容易斑駁、褪色,但聲音的記憶或是召喚,有其獨特的位階跟能量,我是透過歌聲來記憶一個時代。」

不只是電影音樂,童年進入腦海裡的畫面,日後也偶有似曾相識。四歲的他跟著母親去萬華的大觀戲院看台語片「乞丐與藝旦」,乞丐和妓女在床單下翻滾的畫面進入了腦海,當年不懂,但1988年,他在「末代皇帝」看到貝托魯奇有類似的手法。

藍祖蔚(右)訪問日本明星三船敏郎。圖/國家電影及視聽文化中心提供

藍祖蔚(右)訪問日本明星三船敏郎。圖/國家電影及視聽文化中心提供

藍祖蔚(左)訪問日本導演大島渚。圖/國家電影及視聽文化中心提供

藍祖蔚(左)訪問日本導演大島渚。圖/國家電影及視聽文化中心提供

1984年進報社跑電影,是藍祖蔚從影迷變成電影人的開始。記者沈昱嘉/攝影

1984年進報社跑電影,是藍祖蔚從影迷變成電影人的開始。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚做記者時,就勤快做功課。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚做記者時,就勤快做功課。記者沈昱嘉/攝影

周藍萍的預告片

藍祖蔚九歲時看了「狀元及第」,那是李翰祥在台成立國聯公司後拍的黃梅調電影,作曲家是周藍萍。看完電影,他只學會一首歌「馬不停蹄」。

回到家,他就拿著掃把當木馬,跟弟弟在騎樓上嬉鬧,唱著「馬不停蹄趕回城、趕回城、趕回城」,不料弟弟撞上騎樓摩托車把手,滿頭是血。當哥哥的自然被處罰。

那個印象是深刻的,尤其當時的預告片是請周藍萍站上指揮台,前面有大型國樂團與合唱團,讓這首黃梅調歌曲極具情緒渲染力。藍祖蔚記了40年。

當周藍萍女兒周揚明拍攝父親紀錄片時,藍祖蔚在採訪中提到這段故事。周揚明非常意外,從來不知道有這支短片,直到紀錄片到香港放映時,香港電影資料館證明確有其事,因而趕緊救回影片,剪輯到紀錄片之中。

「全台灣只有我記得。」藍祖蔚說:「童年的『血淚』經驗成就了40年後一部紀錄片重新的喚回。這個跟我現在做的事是有密切關係的,我曾經見證過那段歷史,我希望那段歷史能成為大家的集體記憶。」

藍祖蔚希望自己見證過的電影歷史,能成大家的共同記憶。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚希望自己見證過的電影歷史,能成大家的共同記憶。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚希望自己見證過的電影歷史,能成大家的共同記憶。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚希望自己見證過的電影歷史,能成大家的共同記憶。記者沈昱嘉/攝影

藏經閣練功

1984年進報社跑電影,是藍祖蔚從影迷變成電影人的開始。當年還未開放報禁,報紙只有三大張,半版的影劇版要十幾則新聞,真正的寸土寸金,可是他的電影新聞常搶占大版面,原因是,他認真練功、勤快跑新聞。

報社的資料室,就是藍祖蔚的藏經閣,有空就去、訪問前更是鑽進去做功課,把報社的資料室搬進自己的腦海中。家住西門町的他也占地利之便,早上就到電影公司串門子,有機會提前看試片,累積大量觀影心得。

張艾嘉曾經跟藍祖蔚說,有一些年輕記者總要她細說從頭,她期待的是對方做足功課,「千山萬水我們已經走過,今天來到這一山這一水,我們就談這一山這一水,所有的千山萬水可以順手輕鬆帶過。」

1990年,藍祖蔚在柏林見到中國演員姜文,當時沒人知道在「末代皇帝」之前,姜文也演過溥儀。藍祖蔚是少數看過這片的台灣人,見面後就聊起姜文的溥儀表演,「他就把我當成知己朋友,後來他來到台灣,會打電話找我。」他形容,勤快用功,給人一種「往來無白丁」的感覺吧。

藍祖蔚見證台灣各階段重要的電影發展。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚見證台灣各階段重要的電影發展。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚看了一輩子電影、寫了一輩子電影。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚看了一輩子電影、寫了一輩子電影。記者沈昱嘉/攝影

坎城的那些人和事

藍祖蔚是第一位在五年內跑遍坎城、威尼斯、柏林、東京聖巴提恩影展和奧斯卡獎現場的記者,「那時剛好是一個節氣,那些年的影展,都是台灣影片得獎。」

侯孝賢「悲情城市」獲威尼斯金獅獎、以「戲夢人生」領坎城影展評審獎時,他在:製片人徐楓率「霸王別姬」拿坎城金棕櫚獎時,他在;蔡明亮、楊德昌在國際發光的時刻,他在。甚至侯孝賢的「尼羅河女兒」在坎城影展失意的時刻,他也在。

那是1988年,除「尼」片外,還有張艾嘉的「酸甜」,兩部台灣片,話題夠多,新聞價值高。但藍祖蔚那年最得意的是,上飛機之前看了「比利小英雄」,直接發稿預測這部會拿金棕櫚獎,果然預測正確。

「在影展看見的是華山論劍的各路門派、看見刀光劍影。但在那次以後,突然對自己很有信心。」藍祖蔚的秘訣也是勤:「採訪時間全在看電影,坎城長什麼樣?不太熟。」總是天沒亮就出門,回到住處已午夜,還要繼續寫稿。

準備工作是從出國前就開始,當時台灣媒體採訪國際影展的風氣未開,完全無前例可循,藍祖蔚先根據入圍影片去找這些導演過去的片子,了解其「路數」。曾經為了做功課,由懷孕的太太陪著到「太陽系MTV」看片,充足了知識庫彈藥,這才前進國際影展跑新聞去。

藍祖蔚記得1993年「霸王別姬」參賽,「導演陳凱歌不敢去看別人的片子,每天都追著我問今天看了什麼片子,叫我分析一些特色。」

頒獎典禮當天,藍祖蔚在記者中心閒逛,櫃台小姐招手喊他:「還有一張攝影證,你要不要?」那可是舞台最前方的攝影證,當然要,他就拿著傻瓜相機擠在最前線。

藍祖蔚站在台前,看見侯孝賢扶著李天祿上去領評審獎,到了金棕櫚獎,評審團主席路易馬盧宣布是「鋼琴師和他的情人」,他呆住了,按照典禮「通知出席就是得獎」的慣例出席的徐楓、陳凱歌和張國榮也呆住了。

但接下來,路易馬盧宣布還有一個金棕櫚獎,正是「霸王別姬」。正回頭看「霸」片三人表情的藍祖蔚第一時間拍到他們起身、上台,從台下拍到台上,全程見證歷史。

典禮後往停車場的路上,陳凱歌秀出手上的幸運紅繩給藍祖蔚看。「原來他的得失心這麼重。」藍祖蔚後來想:「他絕對是能寫進電影史的,是第一位華人導演得獎,但是也在那剎那,我看見他的得失心。

那張攝影卡還是惜別酒會的入場券,藍祖蔚進去,見到路易馬盧,從一個月前在台北電話採訪「烈火情人」談到這次評審,做了評審團主席獨家專訪;接著見到評審Gary Oldman摟著張國榮說:「你應該得最佳女角獎。」

藍祖蔚回去寫稿,早上七點回到海灘散步,又看到陳凱歌,彼時是破曉時分,海風吹過,彷彿繁華落盡。陳凱歌說:「得獎也不過就是這樣子吧。」

1989侯孝賢以悲情城市拿威尼斯金獅獎。圖/國家電影及視聽文化中心提供

1989侯孝賢以悲情城市拿威尼斯金獅獎。圖/國家電影及視聽文化中心提供

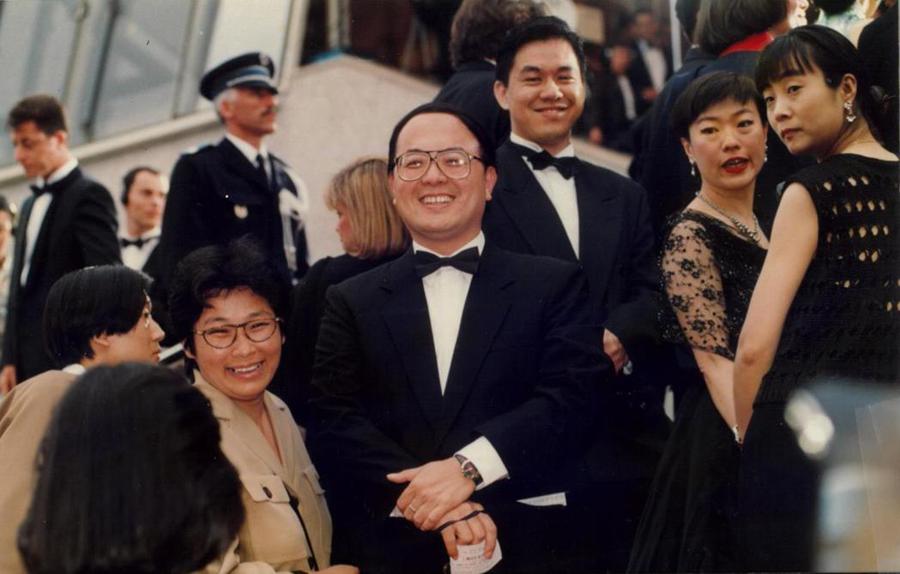

1993年,「霸王別姬」劇組與「戲夢人生」劇組在坎城合影,藍祖蔚見證。左起為張豐毅,陳凱歌,張國榮,徐楓,鞏俐,李天祿與侯孝賢。圖/國家電影及視聽文化中心提供

1993年,「霸王別姬」劇組與「戲夢人生」劇組在坎城合影,藍祖蔚見證。左起為張豐毅,陳凱歌,張國榮,徐楓,鞏俐,李天祿與侯孝賢。圖/國家電影及視聽文化中心提供

藍祖蔚在坎城訪問評審團主席路易馬盧。圖/國家電影及視聽文化中心提供

藍祖蔚在坎城訪問評審團主席路易馬盧。圖/國家電影及視聽文化中心提供

「霸王別姬」摘坎城金棕櫚獎,製片人徐楓(左)和導演陳凱歌上台領獎。圖/國家電影及視聽文化中心提供

「霸王別姬」摘坎城金棕櫚獎,製片人徐楓(左)和導演陳凱歌上台領獎。圖/國家電影及視聽文化中心提供

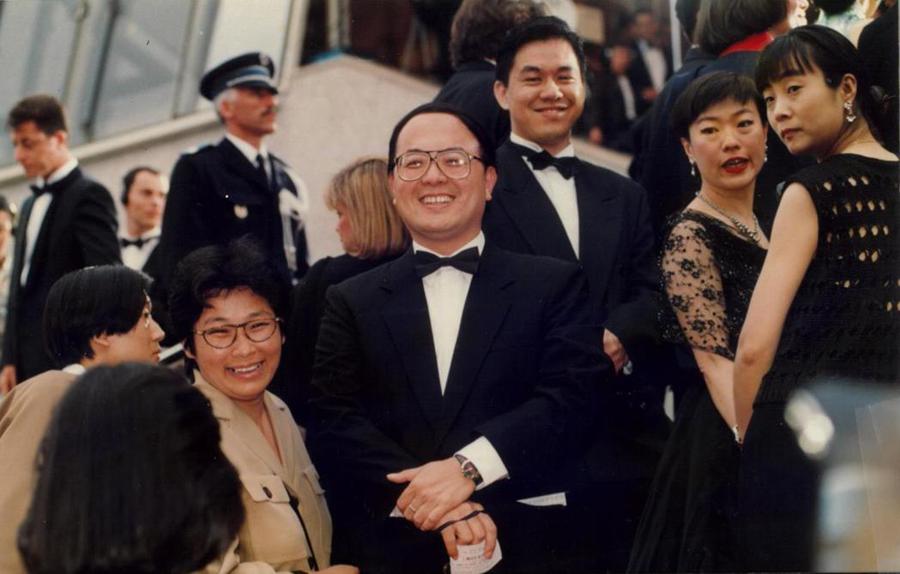

藍祖蔚(中)在坎城,與其他記者團合影。圖/國家電影及視聽文化中心提供

藍祖蔚(中)在坎城,與其他記者團合影。圖/國家電影及視聽文化中心提供

找回記憶

藍祖蔚接任改制後國家電影與視聽中心首屆董事長後,「我們的核心使命,就是典藏、保管、修復、推廣、研究。要把片庫裡18000部的台灣電影逐一清洗、恢復原本色彩和感動,讓大家可以重新感受到曾經有過的風華。」

其中之一是找回國聯時期的影片,李翰祥在台灣創立的電影公司,從1963年12月到1976年間有許多大膽創新,「西施」、「破曉時分」、「冬暖」、「幾度夕陽紅」等等,為貧血的台灣電影帶來強大的衝擊。

但很多影片權利屬於新加坡的國泰公司,目前存放在香港的電影資料館,召回是件大工程,藍祖蔚說;「希望更多人協力我們重建曾經存在台灣、但因權利關係暫時處於失憶狀態的這段記憶。」

藍祖蔚和同仁們在努力找回更多片子,還找到國外歇業的電影公司,從舊金山一家華埠戲院買回來幾部片子,其中有兩部是林福地到琉球拍攝的電影。

藍祖蔚在國家電影及視聽文化中心董事長職務上的使命,是找回更多時代記憶、經典電影。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚在國家電影及視聽文化中心董事長職務上的使命,是找回更多時代記憶、經典電影。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚如數家珍地說著他經過的那些電影、那些影人、那些幕前幕後的事,「我只是一個說故事的人。」。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚如數家珍地說著他經過的那些電影、那些影人、那些幕前幕後的事,「我只是一個說故事的人。」。記者沈昱嘉/攝影

石頭記

觀眾們許願重映清單的第一名是「少年吔,安啦!」,這也成為藍祖蔚上任的首要工作,要獲得著作權人張華坤授權。

不過藍祖蔚說,張華坤有其他商業考量,第二次再談,張已經同意考慮了,不料三個月後因肺腺癌辭世,協議並未達成。張太太得知此事,知道經典修復的意義,最終同意授權。

藍祖蔚很驕傲地說,經修復之後,有如新片,層次清楚鮮明,再加上杜篤之找出當年的錄音原聲帶加回去,所以重新上映的這部電影會有非常多精彩的聲音細節。

藍祖蔚說:「對我來講是三贏,影片修復是我的責任,讓全民重溫是必要做的事情,而創作者得到應有的回饋,也是我們期待的。」

過去兩年,台灣先後有「末代皇帝」跟「霸王別姬」兩部修復片,分別有千萬以上的票房,證明很多人願意來看經典修復片,所以國家影視聽中心持續努力,接下來有「西施」,觀眾可以看到1960年代台灣還信奉好萊塢式史詩電影時的格局,以及國軍支援戰爭的場面。

其實藍祖蔚找到的第一部片是張佩成導演的「小逃犯」。這部電影也是當年他剛開始跑電影新聞時採訪的作品之一,女主角楊惠姍於1984年以「小逃犯」和「玉卿嫂」入圍金馬獎,並以前者封后。

找到「小逃犯」是藍祖蔚最開心的事,但過程頗為曲折,最早先是在內湖一家餐廳用餐時發現老闆就是張佩成,但後來想談影片修復時,餐廳收了,他四處打聽,跑了好幾處都無果。

就在藍祖蔚拜訪張華坤談「少年吔,安啦!」時,輾轉連絡上張佩成遺孀。他透露,張導演晚年對於電影極為灰心,臨終前交代妻子全部燒掉,幸而張太太留下了重要的歷史紀錄,並且完全授權,明年會上映。

去年,「桂花巷」台語版重新上映,這具有重要意義,因為當年陳坤厚和吳念真以台語寫劇本、演員拍片時也講台語,只是在當時國語政策下無奈採用國語版,只公開上映過一、兩場台語版本。明年還有台語版的「油麻菜籽」、「稻草人」。

此外,楊德昌的「恐怖份子」在中影修復了,後來轉過來;「牯嶺街少年殺人事件」修好了,「獨立時代」兩年前修好,近期已和遺孀彭鎧立談妥合約;「麻將」會在明年初完成,預計明年七月大展會讓這些影片重見天日。

侯孝賢的「海上花」、「戲夢人生」與「悲情城市」預計在明、後年會分別重映。

但修復不易,這是一項純手工業,一部電影是12000呎的底片,要人工一格一格修,先整飭、清洗,才進行到修復的層次,還要調光、再修補聲音,每年大約修復8部到10部,相比於片庫裡18000部,還需要加大能量。

台語片基本上能修的都修了,有些是拷貝本身就是殘片,一樣能修多少就修多少,最頭痛的是「石頭片」,即膠卷已經酸毀融成石塊一般,其中包括50年代台語片「愛情十字路」,只修復了前面可展開的10分鐘,其他都已經成石頭了。

藍祖蔚說:「對我來講是三贏,影片修復是我的責任,讓全民重溫是必要做的事情,而創作者得到應有的回饋,也是我們期待的。」記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚說:「對我來講是三贏,影片修復是我的責任,讓全民重溫是必要做的事情,而創作者得到應有的回饋,也是我們期待的。」記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚希望自己見證過的電影歷史,能成大家的共同記憶。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚希望自己見證過的電影歷史,能成大家的共同記憶。記者沈昱嘉/攝影

串流時代的電影

曾經的電影可能變成石頭,而如今的串流時代,也在影響著電影產業嗎?

藍祖蔚回答這個問題,從1895年12月28日電影史的第一天說起,盧米埃兄弟被稱為「電影之父」,而不是也在同一年發明電影的愛迪生,他們都知道電影的原理,可是盧米埃的電影是投射在螢幕上公開放映,愛迪生發明的是單筒,只給一個人看,那是比手機觀影形式早走了100年。

「投射到大螢幕時,美麗在上面、醜陋在上面、恐怖在上面,所有感官會透過電影而放大功能。所以電影一直需要大影廳。」藍祖蔚舉例,「獨行俠」不到有Dolby ATMOS(杜比全景聲)的戲院去看,震撼力會減弱很多。

所以國家影視聽中心有一個Dolby ATMOS的影廳系統,就是要讓創作者精雕細琢的用心不會被虧待,這樣就能彌補楊德昌早年最感傷的事,那時他跟杜篤之所有的聲音設計,在台灣戲院根本聽不見。

藍祖蔚還與公共電視合作學生影展,讓學生作品也能在國家規格的影廳放映,「他人生的第一部作品是在這裡,也許20年後他成為國際大導演了,我希望他帶著作品回到這裡來。」

「數電影的人」記錄電影修復的困難與辛苦。圖/國家電影及視聽文化中心提供

「數電影的人」記錄電影修復的困難與辛苦。圖/國家電影及視聽文化中心提供

繼續記憶的工程

藍祖蔚一直慶幸自己在對的節氣上,能見到初時非常質樸的影人們,一路陪伴走過電影史,「冥冥之中,電影跟機緣召喚,前面都是無心插柳,柳能夠成蔭,是熱情吧,我真的很享受看電影。」

未來還有漫長的道路要走,還有那麼多影片流落在外,還有那麼多影片等待修復,藍祖蔚說:「這些失去的就是記憶的斷裂,最大的困難在於我們是記憶的工程,我們還要四處尋找。」

當年對電影深深著迷的男孩,如今挾帶著40多年的累積,在對的位置上,試著把電影能帶來的共鳴和感動,放大給更多人群,讓更多人看到電影裡的「新天堂樂園」。

藍祖蔚希望自己見證過的電影歷史,能成大家的共同記憶。記者沈昱嘉/攝影

藍祖蔚希望自己見證過的電影歷史,能成大家的共同記憶。記者沈昱嘉/攝影