採訪/錢欽青、袁世珮 撰文/袁世珮 攝影/沈昱嘉

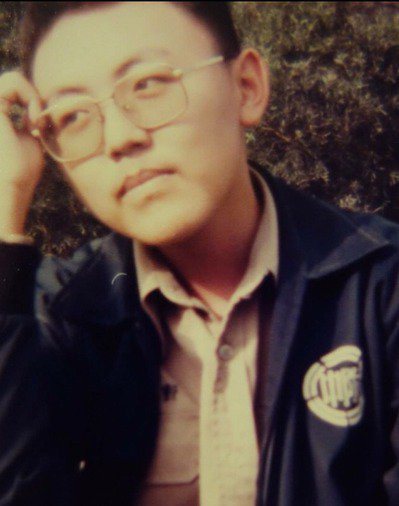

1980年代中期,一群學生味濃厚的年輕作家接續校園民歌的餘熱,如明星般一舉成名,也引發文壇對於雅俗的爭論。40年過去,當年迷倒少男少女的才子郭強生,依舊一個字一個字書寫著,小說、散文、戲劇,拿到了獎項認證,而每一個文字,都來自人生。

「我一直活得就是一個寫作的人。寫作,是為了找回自己、成為自己、成全自己。」郭強生說:「寫作跟我的生命、我的環境,息息相關,我不想為了任何其他原因創作,而這條路上,是有很多寂寞的時候。」郭強生的人生,並不雲淡風輕。

採訪/錢欽青、袁世珮 撰文/袁世珮 攝影/沈昱嘉

1980年代中期,一群學生味濃厚的年輕作家接續校園民歌的餘熱,如明星般一舉成名,也引發文壇對於雅俗的爭論。40年過去,當年迷倒少男少女的才子郭強生,依舊一個字一個字書寫著,小說、散文、戲劇,拿到了獎項認證,而每一個文字,都來自人生。

「我一直活得就是一個寫作的人。寫作,是為了找回自己、成為自己、成全自己。」郭強生說:「寫作跟我的生命、我的環境,息息相關,我不想為了任何其他原因創作,而這條路上,是有很多寂寞的時候。」郭強生的人生,並不雲淡風輕。

58歲的郭強生自高中開始寫作,已拿過各種文學獎,「非關男女」是時報文學獎戲劇首獎、「惑鄉之人」拿金鼎獎、「罪人」獲九歌年度小說獎、「尋琴者」獲聯合報文學大獎與台灣文學金典獎、「何不認真來悲傷」獲金鼎獎和台灣文學金典獎等。

源頭可能是超齡的閱讀。郭強生說:「我比較早熟。」當同齡小朋友還捧著兒童版「亞森羅蘋」、「七俠五義」時,他在看司馬中原、看「藍與黑」;小學三年級就著迷於寫日本大學生學運和男女關係的翻譯小說「那個傢伙與我」、看字多圖少的「賣牛記」。

長大後才發現,「那個傢伙與我」在日本多次改編成電影,是每一世代年輕人愛看的長銷小說,「賣牛記」作者是琦君。「我三年級就能比較出來,這種文學的東西會吸引我。」郭強生說:「那種專門改寫給青少年看的書,我很早就過了那個階段。」

或許,閱讀是早熟的孤獨孩子最好的陪伴。郭強生回憶,小時候一直是一個人,身體不好,不能去瘋去野,獨處時就閱讀,「只有藉由文字,才能夠清晰、誠實地爬梳自己。如果不閱讀,就很難為自己真正的情緒或煩惱找出準確的定位。」

郭強生借美國文學批評家哈羅德·布魯姆(Harold Bloom)的說法:「莎士比亞發明了人性。」是發明,不是發現,因為在莎士比亞之前,無人能賦予人性的種種面貌正確的文字,而莎翁僅僅是一個「憤怒」,就能區分出嫉妒的、背叛的、爭權的、愛情的憤怒,讓人的七情六欲有了名字。

「對於我的整個閱讀跟寫作來說,這也是很好的形容。」郭強生說:「很多事情如何存在生命當中?唯有寫作,才能把這些東西安放好。」

「我的寫作路不是一帆風順的。」雖然外人看來,郭強生是年少成名。

寫作的契機始於偶然,當年聯合報副刊做了一個空前絕後的大膽企畫「新人月」,整個月只登新人作品。師大附中高一生郭強生看到第一篇是位高中女生寫的校園生活,他想:「這我也可以寫。」就寫了、寄了、被刊登了,高中開始陸續在聯合報副刊發表文章。

「那是很不得了的。」郭強生說,那時只有三家報紙,報紙也就三張,登一篇小說就占了那一天全版副刊,「對於一個高一學生,實在是天上掉下來的,用現在年輕人的說法,就是一夜之間變網紅。」

郭強生開始對文學有更多的想法,接觸到張愛玲、外國文學等,嚮往起書中讀到的台大外文系曾經的「現代文學」盛世,那是白先勇、王文興、歐陽子、李歐梵這群大學生辦的雜誌,年輕的他心生羨慕,1982年便以第一志願考進台大外文系。

「一腳踏進去後才發現,那個時代並沒有延續。」郭強生發現,「現代文學」斯人已遠,課堂裡教理論、教文學批評,沒有人教寫作。他應付著課業,停筆了,直到大四,想著留些紀念,便找了一家小型出版社將舊作集結成短篇小說集「作伴」。沒想到,賣得還不錯。

「25歲之前,我就莫名其妙地做了兩三年所謂的暢銷作家。」郭強生形容:「在我們的年代,新人是要受到打壓及踐踏的。」

突然冒出一票暢銷新作家,也許是威脅到文壇既有霸權結構,郭強生記得那時報紙上都在打筆仗,一篇一篇都在罵:「22、23歲年輕人寫的作品,有什麼內涵、有什麼價值?靠出版社大力促銷,就能橫掃排行榜?」那時視行銷是「汙辱」了文學,而這批年輕作家就是犯了大忌。

郭強生現在回頭看,借張愛玲說的「成名要趁早」,不在於成名,而是自始就知道「暢銷不過就這麼回事」,如他自己、張曼娟、侯文詠、吳淡如,在同一家出版社出書,「不是大力行銷就一定可以成功,我們很幸運、也是不幸,接收了前面校園民歌的氛圍。」

只是他沒想到有那麼多人對於出書、賣書這麼敏感,文壇也不是永遠像「現代文學」那樣的清流,其中有各種世代、各種場域在角力,尤其他畢業後進到報紙副刊工作,第一線見到作家本色,「很破滅。」

當時承受著爆紅與隨之而來的批評,郭強生眼前是繼續寫或不寫的兩條選擇,他想:「如果寫作是為了擺平或者討好這些人的話,我為何還要寫?我想,這些事、這些人,先擱一邊吧。」

於是,在出版了三本暢銷書、前途一片大好之時,甚至因媒體開放,各種主持、媒體工作邀約紛至沓來,郭強生轉頭出國了,1989年赴美國紐約大學攻讀戲劇博士學位。

「我們那一批,當時走進媒體的、走進政治的很多,轉型成行銷高手的、商業的也很多。」郭強生說:「我的腦筋很直,沒想要轉換跑道、擴展自己,我就是一個喜歡讀書、時不時會想寫點東西的人。」

郭強生大學畢業隔年就解嚴,台灣社會湧入大量新資訊,後現代、後設等等名詞熱鬧很久,但他不管這些,「我這種寫作態度會比較寂寞一點,再加上人生很多的起伏動盪開始較早,當30歲同輩作家還有閒情去玩技巧,我的生離死別提早到來。」

因為30歲的生命跌宕波折,郭強生體悟:「對於人生,我知道的多麼淺薄。」憑什麼敢寫女性主義、寫平權自由,30歲的他知道什麼?他停筆,一停13年。

郭強生停筆,內在是對人生充滿困惑,外在是百花齊放的台灣易讓人迷失,「可是停頓並不是放棄寫作,在每天生活中,都是寫作式的思考在看人看世界、去理解去體會。寫作是時時刻刻,已經成為一種態度,就是我人生的修為,一種寫作人的態度。」

沒有發表作品的郭強生後來應楊牧之邀回國,加入新創的創意寫作研究所,一方面要打開台灣還很陌生的creative writing教學,一方面寫論文升等,要顧教學、顧行政,母親又在此時罹癌、辭世。他一直到回國的第10年,才接續中斷的出版,推出「夜行之子」。

「夜行之子」寫的是郭強生在台灣、紐約的十年,但不是寫他自己,而是經由自己在離散、種族、情慾或性別的整體經驗上,以小說的形式進行創作。

現在台北教育大學語文與創作學系任教的郭強生認為,一本書是要寫進人生,但不是編一個故事,套一個理論,只講一個概念。例如他的「尋琴者」,不是只寫一位調音師,而是主人翁整個心境。

調音師學的是音樂,卻沒有成為舞台上發光發亮的演奏家,而是甘於在幕後幫鋼琴調音,一如郭強生那些年,自己不創作,但在創意寫作研究所教人寫作,也像是在幫每位小朋友調音,教他們發出自己真正的聲音。

「我怎麼會有『尋琴師』這樣的靈感?哪裡是靈感,那是人生真正活過、想過、體會過,你才能寫進去。」郭強生說:「一本書的立體跟層次,都是人生實際走過的路,再把它變成文字藝術。」

在文學之外,郭強生還有戲劇的一面。

往回追溯,父母親也是擁有藝術靈魂的人,母親一直在寫作、出書,父親郭軔是位畫家、美術教授,跟電影界頗有淵源,還憑「養鴨人家」獲第12屆亞洲影展「最佳藝術指導」。

郭強生受到父母潛移默化之外,大學時讓他受惠最多的也是現代戲劇,連兩年有耶魯大學戲劇老師來客座,他念了很多經典劇本,開啟了全新世界,也影響到他的文字。

於是當那些新寫作技巧來臨時,郭強生不跟風,因為他在戲劇中發現,一個角色的口白不用文藝腔、不用花言巧語、不用夸夸其談,就是很真實很口語,就能讓看劇本的他感覺「全身有電流通過」。

「文字本身是中性的,無所謂華麗、深淺,什麼文字煉金術。」他說:「角色之間簡單的對話,有哲學、情緒,有情有景,把話放在對的地方,讓效果極大化,這是我在戲劇裡頭學到的。」

所以後來,郭強生寫散文、寫小說,從來不喜歡用複雜的句型、過多的形容,「我就是一直就是很誠實地講我自己的話。」

除了影響文字,郭強生學成回台後也真的成立劇團做了兩齣戲。第一部找六月、張孝全、蔡詩萍演「慾可慾,非常慾」,碰到SARS,別的演出都紛紛撤檔,只有他咬牙延期,竟喜迎SARS解封,票房爆滿,但與成本一算,就是打平。

下一齣做「慾望街車」,這是郭強生讀過的第一個經典舞台劇本,是「此生一定要做一次」的戲,他重新翻譯劇本。這一次又不幸碰到大寒流。

劇團給郭強生的經驗是勞心燒錢,尤其台灣市場小,場地欠奉,他不想將經典劇作落地本土化,但原汁原味的純文學演出,經營不易,自己也真的忙不過來。

但熱情還在,郭強生說,也許此生有機會再玩一次吧。在那之前,他的多個作品都有影視化的可能,侯孝賢一直說要拍「我將前往的遠方」,「尋琴者」也收到國外的興趣。

郭強生一直到50歲才開始寫散文,才開始寫到「家庭」這個主題,「散文如果是作家的自白,總要有一些真正的體會跟沉澱。」在人生半百時,也才以一整本散文「何不認真來悲傷」寫他的人生。

悲傷,在郭強生的解讀裡,不是瑣碎的情緒,而是人生重要的真相,是跟失去有關,而人生每一刻都是在失去當中,他從30歲開始,實實在在感受著失去,那是不幸福的父母關係、淡薄但緊張的父子關係、疏離的兄弟關係,然後母親和哥哥先後罹癌辭世,伴侶也過世了,只留下他與失智的父親。

這些失去,不能簡單地以代用品去填補、或是假裝沒看見,郭強生說:「我更大的困境是,我沒有婚姻,不能曬幸福照、Baby照,沒有那些花花草草可以拿來妝點或填補,就只能好好面對自己的生活而已啊。」

對於「家」,郭強生從小在父母的婚姻裡、在後來自己的掙扎裡,都在探問,家庭、婚姻是什麼?到50歲那一年,他才發現:「我就剩下父親了,當他都結束的那一天,『家』這個字對我可能再也沒有意義了怎麼辦?」

所以他起心動念,想好好思考「家」這個主題,「這樣才能夠自己有力量。悲傷某種程度對我來講是力量,我才能繼續面對接下來會發生的事,我就是一個人,除了擔起來去面對,我還能怎麼辦?」

照顧失智父親時,郭強生進入「純粹機械性」的狀態,體力還在其次,痛苦的是完全不能思考,每天就是換衣、洗臉、吃藥、散步、早餐、看病、如廁、休息、洗澡,一再循環。忙完一天,竟還有奇怪的失落,孤獨的他走到巷口超商,喝杯咖啡,然後回家。

如果外勞通知父親不吃飯了,他就要想辦法找原因,否則三天後,老人家牙肉感染,蜂窩性組織炎。所以郭強生已經九年沒有離開台北超過三天,連去日本宣傳「惑鄉之人」,也是三天跑三個城市。

於是,郭強生說:「我很迫切需要經由書寫安定下來。還能書寫,就表示我還沒有崩潰,這變成一個很重要的測試。」他以一周一篇的專欄書寫當作理智未斷線的證據,結果寫著寫著,他好起來了,照顧父親進入第九年了。

曾經外界看來意氣風發的文壇新秀,如今內斂、低調,不當文壇明星,安靜地寫自己的書,「用青春換一場相逢」是相隔四年多的散文集,從空間和時間回看自己20歲時的諸多掙扎。

郭強生會告訴學生:「老師不是一出來就被捧成才子。」大學畢業後頭兩年做過許多工作,教過補習班、教過鄉下的中學,做過校對、編輯,他告訴學生:「那些疑惑、動盪的時期,都是嘗試過之後,才能淬鍊、體會更多事情。」

就像他一樣,現在帶有一種安然,走一步算一步,還是希望一直有作品,「我預想到的未來可能就是安靜地消失。我真的很認真思考,退休後到底要獨居還是去住養老院?」提前思考,是因為真實看到父親這樣一個人如何在八、九年裡迅速老化。

「我的人生常常比人家早一步看到很多,別人30歲還可以做文青,我已經開始背負生老病死;別人50歲正是人生一片大好,可能在遴選校長,我必須完全撤出。」郭強生說:「我提前來應付生命的變動。」

所以,被問到接下來的計畫,這位文壇才子說:「就是把人生好好過完吧,我面對的大功課就是獨自老去。」