生命無法承受之重

她一次承受好幾種

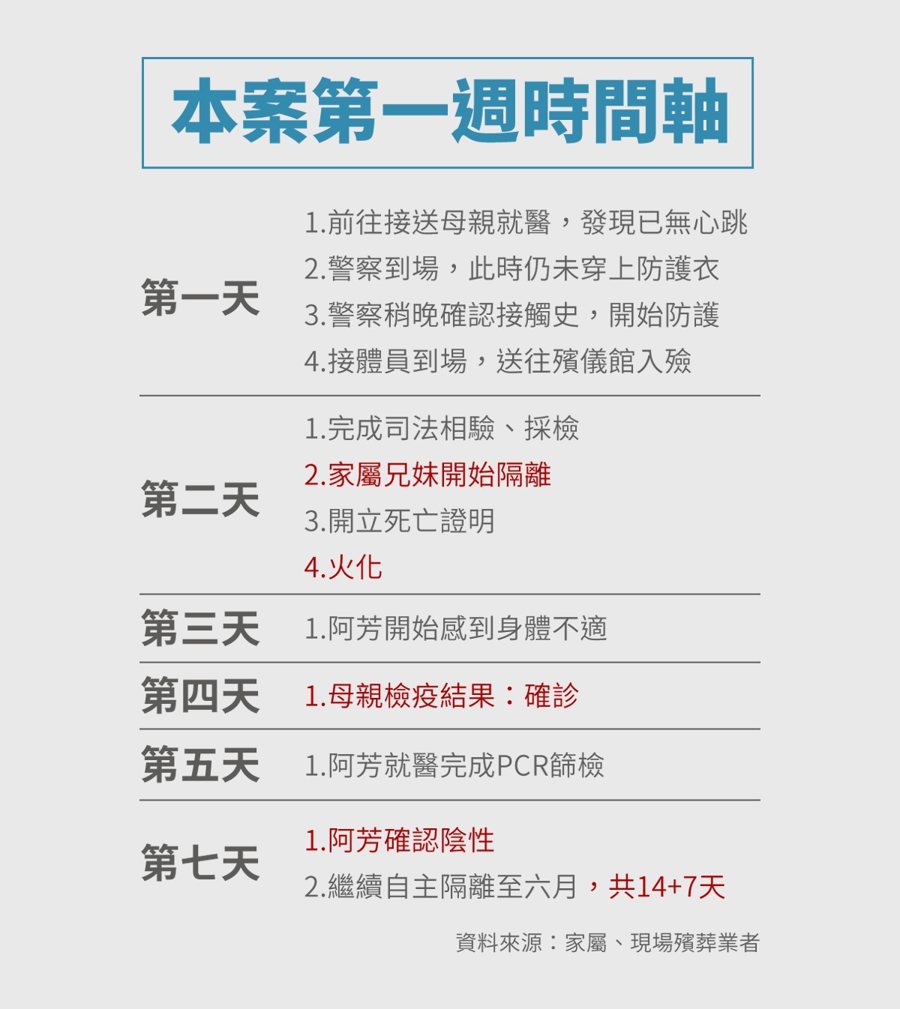

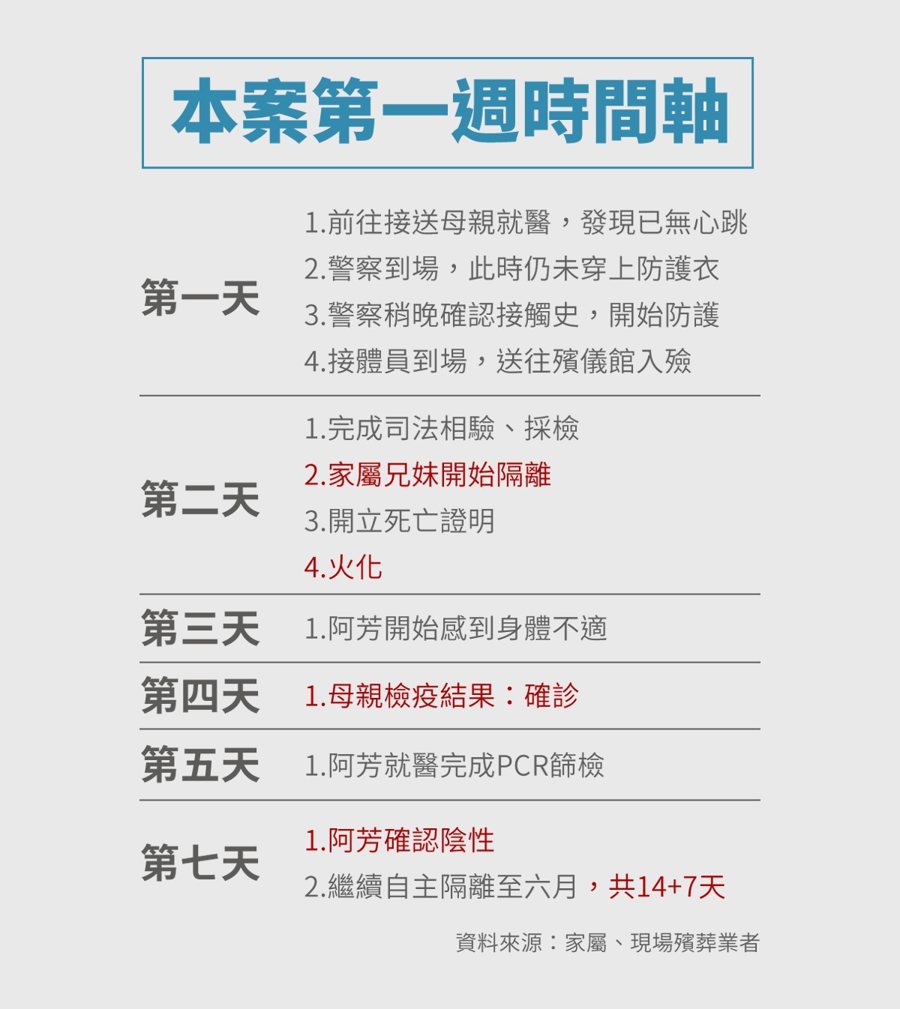

老太太生前獨居,行動也沒太大問題,甚至倒下前一天,阿芳和哥哥才探望過她。在阿芳的回憶裡,不久前母親節一家團聚,老少圍坐餐桌的情景仍歷歷在目。

各有家庭與工作的兩人約莫四十來歲,經常抽空去看看母親,單純說說話也好,這是他們的日常。阿芳還和更高齡,有些失智症狀的父親同住,多年盡力關切著兩老。

阿芳說,當時媽媽癱在椅上,神情疲憊,原本就有慢性病的她「說不出哪裡痛」。阿芳本打算送媽媽急診,醫院一得知老太太有接觸史,請她們改叫防疫救護車。

等著等著遲無下文,小雅房裝不下兩人過夜,隔天還要上班的兩兄妹只好先分別回家。

當晚凌晨兩點,總算收到派車通知。但兄妹兩人住得遠,半夜趕不及去媽媽家看護。阿芳回憶:「我們打算隔天直接載她去就醫,沒想到傍晚去接她,人就走了。」

暫別一天,再見已是天人永隔。緊接著入殮、辦理死亡證明、法律規定「疑似感染遺體」須盡速火化,兄妹倆全程被迫缺席。

因為昨天和母親見過面,接觸可能染疫者的兩人,必須居家隔離。

所有程序接踵而來,阿芳的人生突然被按下快轉鍵,還來不及為喪母悲傷,她全身痠痛發燒,恐慌自問:「我是不是也中了?」直到母親走後第四天,區公所協助她去醫院PCR篩檢,說是「陰性」,驚慌暫告段落。

但這僅僅是事發第一週,接下來的日子裡,阿芳先向公司請假、告知親友狀況,持續聯絡殯葬業者,還要在隔離狀態下照顧家庭。

她至今仍懊悔:「如果那一天,我們陪媽媽等到救護車來,結果會不同嗎?還是媽媽會住院,忍受著插管痛苦而走?獨自面對的那段時間,我找不到答案。」

見不了最後一面

連火化都要排隊

阿芳的母親,是蘇文義自2003年SARS風暴後,協助接送的第一起大規模傳染病遺體。當天出勤的兩位年輕員工缺乏經驗,不免陷入焦慮中,整整十天不敢回家。

在醫院過世的遺體有套防疫SOP,倒是好處理。倘若遇上不明死亡案例,接體員必須趁出發前不斷詢問家屬,現場再反覆確認。

且防護衣密不透風,稍微活動便爆汗,失去肌肉力量支撐的遺體更形沈重,接體員仍奮力前行,幫忙走完最後路程。

蘇文義認為:「你只要去想,要讓往生者舒服地走,你就不會在意那麼多。」從那天起,他們已接手數十件染疫遺體。

許多家屬在親人確診後開始隔離,無法親送逝者離開,靠醫護人員在第一線為他們拍照、直播送別,殯葬業也會如此。幫忙陌生家庭,以科技隔空送行,這是大疫吞聲死別下,人性能給生者的些許安慰。

接體員不只做好自身感控,連靈車內的空調,都需在出勤後用煙霧機循環消毒。

接體員不只做好自身感控,連靈車內的空調,都需在出勤後用煙霧機循環消毒。

一人接體,另一人負責消毒,並用手機向遺族轉播。從醫院太平間或民宅出發,入殮前往殯儀館,最後抬棺送進火化爐,每階段鉅細靡遺記錄。「這是我們唯一能幫他們做的事」,蘇文義強調,就算現場人員的手機都裝在氣密袋裡,鏡頭上黏滿霧氣,照片模糊不清,這依然是遺族的慰藉。

安排如此縝密,因為十八年前,蘇文義曾親眼見證遺憾。SARS風暴期間,他有位朋友的親人在醫院病逝,雖然僅僅是「疑似染疫」,但由於法律規定,仍急速完成火化。

那位家屬進不了醫院和殯儀館,在數位產品不夠發達的年代,連照片都見不著,往生者唯一留給他的物件,是幾天後政府傳來的「SARS陰性」報告。

蘇文義偶爾會和他聯繫,「他到現在都走不出來,覺得自己沒有做好家人的責任。」

「就算家屬沒被隔離,有辦法出門送行,他們和往生者最近最近的距離,只能停在殯儀館側門的巷口,再走進園區一步,就要送隔離。」蘇文義說。

從五月中旬開始,大約晚上七點,殯儀館結束正常開放時間後,黑幕降下,才是屬於染疫遺體的時段。

在疫情最高峰期間,連遺體都要排隊,台北市立第二殯儀館旁僅供工作人員出入的小巷,一度夜夜排滿無人送行的靈車。

台北第二殯儀館火化場側門,家屬與殯葬業者皆全副武裝,嚴陣以待(非本文當事人)。

台北第二殯儀館火化場側門,家屬與殯葬業者皆全副武裝,嚴陣以待(非本文當事人)。

不僅協助後事

更盼家屬盡快痊癒

「我們不怕遇到,最擔心的是,沒辦法讓這些人好好走。」禮儀公司業者阿貴(化名)在第一時間接到阿芳來電,協助處理後事至今,還幫隔離中的阿芳兄妹上地檢署,領回母親的死亡證明書。

阿貴在疫情中服務的往生者也不下十起,他仔細詢問家屬信仰、往生者喜歡的飯菜和形式,用電話、郵件,或Line群組討論法會,各種「數位轉型」已成殯葬業的日常行程。

「兄弟姐妹可能在不同的地方隔離,大家打電話才能聽到聲音,每天自己關在房間,看新聞報那些數字,又是一次傷害。」整個月來,阿貴一邊承受遺族焦慮,看著這群人被外界視為高風險族群,讀遍冷暖人情,「當然也有老人家過世,親友不願意幫忙的故事,這又能怪誰?」

過去阿貴必須替家屬安排的後事,梳化、停靈、守靈、出殯、大殮⋯⋯在疫情之下省略殆盡,連「做七」的日子都亂了套,唯「清理現場」不得不做。

若病患在醫院、防疫旅館內死亡,會由專職人員進行消毒,民宅內卻是家屬自行負責。

洪生進入現場前,必先全室消毒,並將自己包得密不透風,杜絕風險。

洪生進入現場前,必先全室消毒,並將自己包得密不透風,杜絕風險。

「這怎麼能叫家屬自己去清理?」死亡清掃人洪生強調,家屬不得已重回親人離開的現場,短時間內還很難接受事實;更重要的是,遺體倒下之處恐留汙染,染疫者生前碰觸過的物品及環境,都可能有風險,缺乏專業知識的家屬很難保護自己。

洪生長期關注孤獨死議題,替「特殊死亡」的往生者服務,他也是支撐阿芳走過最後一哩的重要力量。

近日洪生開始替阿芳清掃母親故居、整理遺物。在現場,每當阿芳熱心想幫洪生提些雜物,他總迅速示意阿芳「不能靠近」,一再囑咐阿芳「要好好照顧自己」,主動講解各種消毒產品的差異和用法。

「回家後妳先把今天的衣物泡進漂白水裡,照我剛剛說的比例調,而且次氯酸水或酒精,妳要由上往下噴,讓顆粒往下沈澱,最後地面和鞋底一定要好好消毒,你看我們剛剛鞋底噴最多,因為那裡接觸面積最大。」洪生仔細叮嚀。

從事殯葬業數十年,洪生見過百百種現場,始終關注著生命為何物?自殺、他殺,甚至死後多日才被人發現,即使腐壞、滲水,每具遺體在他眼中,都值得尊敬,都充滿遺族道不盡的痛。

長期暴露高風險環境,和藥劑、病菌共處,洪生早就習慣穿著防護衣,他對疫情保持平常心,自謙「醫療人員、接體員比我辛苦多了。」還在傳染爆發初期,到處教熟識的殯葬業者如何使用防疫設備。

新冠疫情爆發以來,每當洪生清潔完死亡現場,他總心想,隔離造就無數「類獨居」家庭,這就是孤獨死的溫床,「很多家庭可能趁送餐時互相問候彼此,可能好幾天才聯繫一次,那中間的日子誰來關心?」